- 回遊率の正確な計算方法とGoogleアナリティクスでの測定手順

回遊率は「総ページビュー数÷総セッション数」で算出でき、GA4の「ページ/セッション」指標を活用することで、デバイス別やトラフィック源別の詳細な分析が可能になります。

- 内部リンク最適化による具体的な回遊率向上施策

記事の冒頭・中段・末尾に関連性の高いリンクを段階的に配置し、具体的なアンカーテキストを使用することで、ユーザーの学習フローに沿った自然な回遊を促進できます。

- 回遊率がSEOに与える影響とユーザビリティ改善の重要性

検索エンジンは滞在時間や閲覧ページ数を品質指標として評価しており、読みやすいコンテンツ設計とモバイル最適化により、回遊率向上とSEO効果の両方を実現できます。

ウェブサイト運営において、回遊率は極めて重要な指標の一つです。ユーザーがサイト内で複数のページを閲覧する行動を示すこの指標は、サイトの価値を測る重要なバロメーターとなります。近年、検索エンジンがユーザーエクスペリエンスを重視する傾向が強まる中、回遊率の改善はSEO効果向上にも直結します。

本記事では、回遊率の基本概念から具体的な計算方法、そして実践的な改善施策まで包括的に解説します。Googleアナリティクスを使った測定方法や、内部リンク最適化、コンテンツ戦略など、すぐに実践できる改善手法もご紹介します。ウェブサイトの回遊率を向上させ、SEO効果を最大化したい方は、ぜひ最後まで読み進めてください。

回遊率の基本概念とSEOとの関係性

回遊率とページビューの違い

回遊率とページビューは密接に関連していますが、異なる概念です。ページビューは単純にページが表示された回数を示しますが、回遊率はユーザーの行動パターンそのものを表現します。例えば、月間10万ページビューのサイトでも、ほとんどが単発のアクセスであれば回遊率は低いといえます。

回遊率の向上は、既存のトラフィックを最大限に活用し、サイト全体の価値を高める効果的な方法です。新規ユーザーの獲得と同様に、既存ユーザーの満足度向上も重要な戦略要素となります。

回遊率がSEOに与える具体的影響

検索エンジンは滞在時間や閲覧ページ数をサイトの品質指標として活用しています。Googleのアルゴリズムでは、ユーザーエクスペリエンス(UX)シグナルが重要な評価要素として組み込まれており、回遊率の向上は直接的にSEO効果をもたらします。

具体的には、回遊率が高いサイトは検索結果での表示機会が増加し、クリック率の向上にも寄与します。また、ユーザーが複数のページを閲覧することで、サイト全体のテーマ性や専門性が検索エンジンに伝わりやすくなる効果も期待できます。

回遊率の向上は、SEO効果と併せてユーザー満足度の向上にも直結する重要な指標なんですよ。

回遊率の正確な計算方法と測定ツール

基本的な計算式と算出手順

回遊率の基本計算式は「総ページビュー数÷総セッション数」です。例えば、月間50万ページビューで20万セッションの場合、回遊率は2.5となります。これは、平均的なユーザーが1回の訪問で2.5ページを閲覧していることを意味します。

より詳細な分析を行う場合は、新規ユーザーとリピーターを分けて計算することも重要です。一般的に、リピーターの方が高い回遊率を示す傾向があり、この差を把握することで改善ポイントが明確になります。

| ユーザー種別 | ページビュー数 | セッション数 | 回遊率 |

|---|---|---|---|

| 新規ユーザー | 200,000 | 120,000 | 1.67 |

| リピーター | 300,000 | 80,000 | 3.75 |

Googleアナリティクスでの測定方法

Googleアナリティクス4(GA4)では、「平均エンゲージメント時間」と「ページ/セッション」指標を活用して回遊率を測定できます。レポート画面の「ライフサイクル」→「エンゲージメント」→「ページとスクリーン」から詳細データを確認可能です。

従来のユニバーサルアナリティクスと比較して、GA4では測定方法が変更されているため、過去データとの比較時には注意が必要です。新しい測定基準に慣れることで、より正確な分析が可能になります。

測定時の重要チェックポイント

- 測定期間を統一する(月次・週次など)

- デバイス別(PC・スマートフォン)の分析

- トラフィック源別の回遊率比較

- ランディングページ別の詳細分析

その他の有効な測定ツール

Googleアナリティクス以外にも、回遊率測定に有効なツールが複数存在します。Adobe Analytics、Hotjar、Microsoft Clarityなどのツールでは、より詳細なユーザー行動分析が可能です。

特にヒートマップツールを活用することで、ユーザーがページ内のどの部分に注目し、どのリンクをクリックしているかが可視化できます。これらの情報は、回遊率改善のための具体的な施策立案に役立ちます。

正確な測定ができれば、改善すべきポイントが明確になります。まずは現状把握から始めましょう。

バクヤスAI 記事代行では、

高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

内部リンク最適化による回遊率向上施策

効果的な内部リンク設計方法

内部リンクは、ユーザーの情報ニーズに応じて段階的に配置することが効果的です。基本情報を提供するページから、より詳細な専門的コンテンツへと自然に誘導する導線設計が重要です。

特に効果的なのは、記事の冒頭と末尾に関連記事へのリンクを設置することです。冒頭では予備知識に関する記事を、末尾では発展的な内容や関連するトピックの記事をリンクすることで、読者の学習フローに沿った回遊を促進できます。

| リンク配置場所 | 推奨するリンク種類 | 期待効果 |

|---|---|---|

| 記事冒頭 | 前提知識・基礎情報 | 理解促進 |

| 記事中段 | 詳細解説・事例 | 深掘り学習 |

| 記事末尾 | 関連トピック・次のステップ | 継続学習 |

アンカーテキストの最適化

アンカーテキストは、リンク先ページの内容を明確に表現する必要があります。「こちら」「詳細はこちら」といった曖昧な表現ではなく、「SEOキーワード選定の具体的手順」のように、具体的で価値が分かるテキストを使用します。

アンカーテキストにキーワードを含めることで、SEO効果も期待できます。ただし、過度なキーワード詰め込みは逆効果となるため、自然で読みやすい表現を心がけることが大切です。

カテゴリー間の回遊促進策

異なるカテゴリー間での回遊を促進することで、サイト全体の回遊率向上が期待できます。関連性の高いカテゴリー同士を結ぶブリッジコンテンツの作成や、カテゴリー横断的なタグ機能の活用が効果的です。

パンくずリストやサイトマップの最適化も、カテゴリー間回遊の促進に寄与します。ユーザーがサイト構造を理解しやすい設計により、自発的な探索行動を促すことができます。

内部リンク最適化のチェックリスト

- 関連性の高いページ同士をリンク

- アンカーテキストに具体的なキーワードを含める

- リンク数は適切な範囲内に収める

- ユーザーの学習フローに沿った配置

- カテゴリー横断的なリンク設計

内部リンクは回遊率向上の基本中の基本です。ユーザーの気持ちになって設計してみましょう!

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。

親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

コンテンツ戦略とユーザビリティの改善

関連コンテンツの効果的な配置

関連コンテンツは、記事の文脈に応じて段階的に配置することで効果が最大化されます。記事を読み進める中で自然に興味が湧くタイミングで関連記事を提示することで、クリック率の向上が期待できます。

サイドバーや記事下部での関連記事表示に加えて、記事内の適切な箇所にインラインでの関連コンテンツ紹介を組み込むことも効果的です。テキスト内で言及した概念や手法について、より詳しく解説した記事への誘導を自然に行えます。

読みやすさと情報設計の最適化

コンテンツの読みやすさは、回遊率に直接的な影響を与えます。適切な見出し構造、短い段落、視覚的なメリハリの効いたデザインにより、ユーザーのストレスを軽減し、継続的な閲覧を促進できます。

情報の階層化と視覚的な整理により、ユーザーは必要な情報を効率的に取得できます。目次機能や要約ボックス、図表の活用により、コンテンツの価値を分かりやすく伝えることが重要です。

| 要素 | 改善方法 | 期待効果 |

|---|---|---|

| 見出し構造 | 論理的な階層設計 | 理解促進・検索性向上 |

| 段落長 | 3-4行以内に調整 | 読みやすさ向上 |

| 視覚要素 | 図表・リストの活用 | 理解度向上・疲労軽減 |

モバイルユーザビリティの向上

モバイルデバイスでの閲覧が増加する中、スマートフォンユーザーに配慮したユーザビリティの改善は必須です。タップしやすいボタンサイズ、読みやすいフォントサイズ、適切な余白の確保により、モバイルでの回遊体験を向上させることができます。

ページ読み込み速度の最適化も重要な要素です。モバイルユーザーは特に読み込み時間に敏感であり、遅いページは離脱率の増加と回遊率の低下を招きます。画像の最適化やキャッシュ機能の活用により、快適な閲覧環境を提供することが大切です。

シリーズコンテンツの効果的活用

シリーズ化されたコンテンツは、継続的な回遊を促進する強力な手法です。一つのテーマを複数回に分けて詳しく解説することで、読者の継続的な関心を維持し、定期的なサイト訪問を促すことができます。

各記事の冒頭と末尾で、シリーズの他の記事への明確なナビゲーションを提供することで、シリーズ全体の回遊率向上が期待できます。また、シリーズ完結後の総まとめ記事も効果的な回遊促進コンテンツとなります。

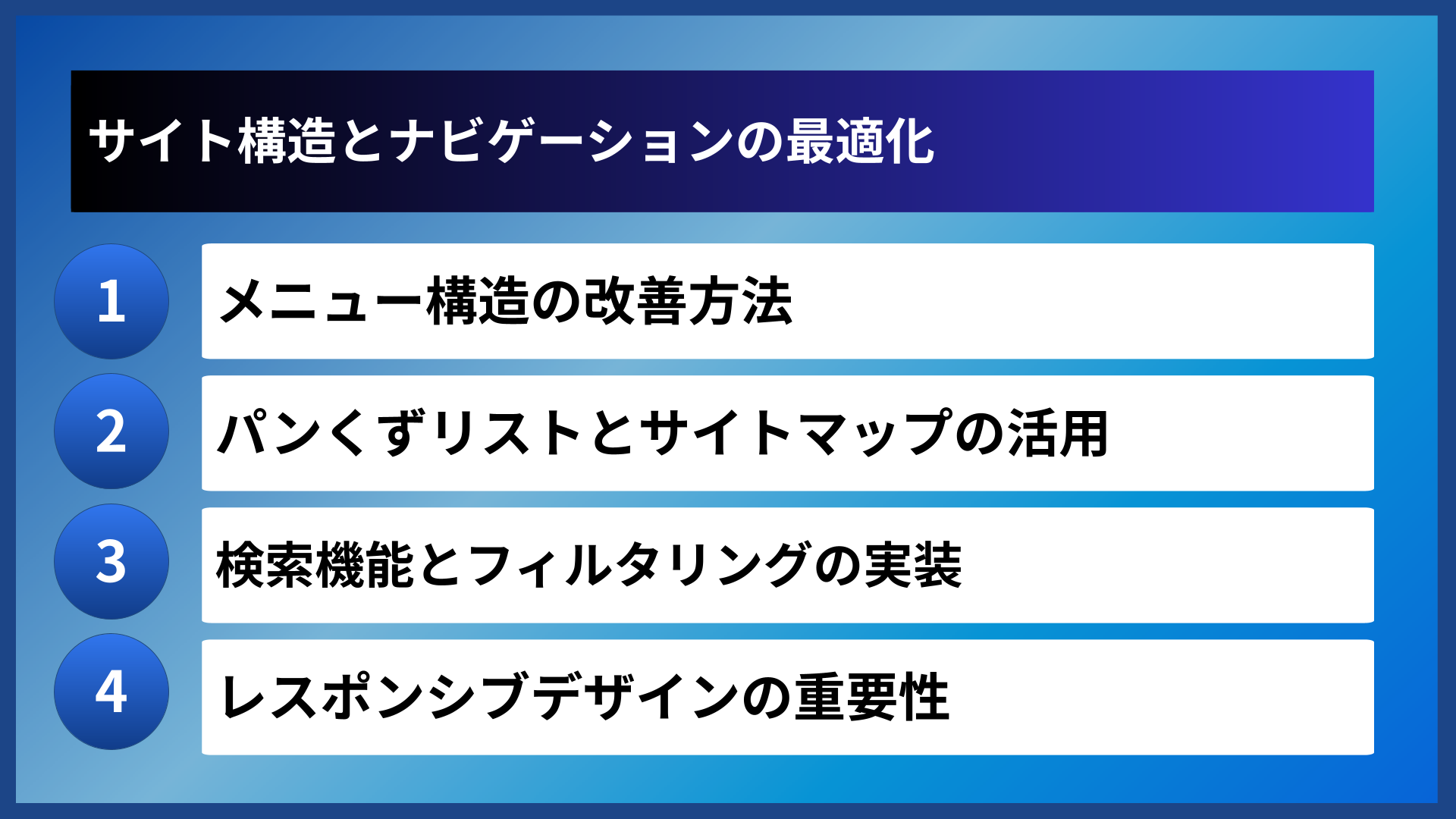

サイト構造とナビゲーションの最適化

メニュー構造の改善方法

メニュー構造は、ユーザーの情報探索行動に合わせて設計することが重要です。主要なカテゴリーをトップレベルに配置し、サブカテゴリーは論理的な階層で整理します。メニュー項目数は7±2の法則に従い、適切な範囲内に収めることで選択の負担を軽減できます。

ドロップダウンメニューを活用する場合は、マウスオーバーやタップに対する反応速度を最適化し、ユーザーがストレスなく操作できる設計が必要です。また、現在のページ位置を明確に示すことで、ユーザーの迷いを防ぐことができます。

パンくずリストとサイトマップの活用

パンくずリストは、ユーザーの現在位置を明示し、上位階層への簡単なアクセスを提供する重要なナビゲーション要素です。適切に設置されたパンくずリストにより、ユーザーはサイト構造を理解しやすくなり、関連するページへの移動が促進されます。

サイトマップは、ユーザーがサイト全体を俯瞰できる重要なツールです。XMLサイトマップとHTMLサイトマップの両方を適切に設置することで、ユーザーと検索エンジンの両方にとって有益な構造を実現できます。

| 要素 | 機能 | 効果 |

|---|---|---|

| パンくずリスト | 現在位置の表示 | ナビゲーション改善 |

| HTMLサイトマップ | サイト構造の全体表示 | 発見性向上 |

| XMLサイトマップ | 検索エンジン向け情報 | インデックス促進 |

検索機能とフィルタリングの実装

サイト内検索機能の充実は、大規模なサイトにおいて特に重要です。ユーザーが求める情報を素早く見つけられる検索機能により、回遊の質が向上し、満足度の高いサイト体験を提供できます。

カテゴリーやタグによるフィルタリング機能も効果的です。ユーザーの興味関心に応じたコンテンツの絞り込みが可能になり、関連性の高いページへの回遊を促進できます。検索結果やフィルタリング結果には、関連するおすすめコンテンツも併せて表示することで、さらなる回遊を誘導できます。

レスポンシブデザインの重要性

レスポンシブデザインは、デバイスに関係なく一貫したユーザー体験を提供するために必須です。PC、タブレット、スマートフォンのそれぞれで最適化されたナビゲーションにより、どのデバイスからアクセスしても快適な回遊が可能になります。

特にモバイルデバイスでは、ハンバーガーメニューやアコーディオン形式のナビゲーションを効果的に活用することで、限られた画面スペースでも豊富なコンテンツへのアクセスを実現できます。

サイト構造最適化のチェックポイント

- 論理的な階層構造の構築

- 直感的なメニュー設計

- パンくずリストの適切な設置

- 検索機能の使いやすさ向上

- レスポンシブデザインの実装

サイト構造の改善は一度に完璧を目指さず、段階的に進めることが成功のポイントです。

よくある質問

回遊率向上に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。実際の改善施策を進める際の参考にしてください。

- 回遊率の業界平均値はどの程度ですか?

-

一般的に、回遊率は1.5〜3.0程度が平均的とされていますが、業界やサイトの性質により大きく異なります。ECサイトでは2.0〜4.0、情報系サイトでは1.8〜2.5程度が目安となります。重要なのは絶対値よりも継続的な改善による向上です。

- 内部リンクはどのくらいの数が適切ですか?

-

記事の長さにもよりますが、3,000〜5,000文字の記事であれば3〜7個程度の内部リンクが適切とされています。重要なのは数よりも関連性の高さです。ユーザーにとって価値のある自然なリンクを心がけることが効果的です。

- 回遊率向上の効果はどのくらいの期間で現れますか?

-

施策の内容により異なりますが、内部リンクの最適化やナビゲーション改善などの技術的な改善は1〜2か月で効果が現れることが多いです。コンテンツ戦略の変更は3〜6か月程度の中長期的な視点で効果を評価することが重要です。

これらの質問への理解を深めることで、より効果的な回遊率向上施策を実施できるでしょう。

まとめ

回遊率の向上は、SEO効果とユーザー満足度の両方を高める重要な施策です。基本的な計算方法を理解し、適切な測定ツールを活用することで、現状の正確な把握が可能になります。

内部リンクの最適化、コンテンツ戦略の改善、サイト構造の見直しという3つの主要なアプローチを組み合わせることで、効果的な回遊率向上を実現できます。特に、ユーザーの情報ニーズに応じた自然な導線設計が成功の鍵となります。

継続的な測定と改善により、サイト全体の価値向上と検索エンジンでの評価向上を目指しましょう。回遊率の改善は一朝一夕には実現できませんが、着実な取り組みにより確実な成果を得ることができる重要な施策です。