Webサイトの検索順位を左右する要因として、近年特に注目を集めているのがユーザーの滞在時間です。検索エンジンは単純にキーワードの密度や被リンク数だけでなく、ユーザーがどれだけサイトに留まっているかも重要な指標として評価しています。滞在時間が長いサイトは、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供していると判断され、検索結果での上位表示につながりやすいとされています。しかし、単に滞在時間を延ばせば良いというわけではありません。本記事では、SEOと滞在時間の関係性を詳しく解説し、検索順位への具体的な影響や、滞在時間を自然に改善する実践的な方法をお伝えします。正しい理解と適切な施策により、ユーザー満足度と検索順位の両方を向上させましょう。

滞在時間とSEOの基本的な関係性

滞在時間が示すユーザー満足度

滞在時間の長さは、ユーザーがそのページで求めている情報を見つけられているかどうかの重要な指標となりますユーザーが短時間で離脱する場合、期待していた内容と異なる、または情報が不十分である可能性が高いと判断されます。

一方で、適度な滞在時間は、コンテンツが有益でユーザーのニーズを満たしていることを示唆します。ただし、極端に長い滞在時間の場合は、情報が見つけにくい、ページの構造が分かりにくいといったユーザビリティの問題を示している可能性もあります。

検索エンジンによる滞在時間の評価方法

検索エンジンは、滞在時間を単独で評価するのではなく、他の指標と組み合わせて総合的に判断しています。特にバウンス率や再検索率との関連性を重視し、ユーザーの検索体験全体を評価しています

例えば、滞在時間が短くても、ユーザーが求めていた情報を素早く見つけて満足して離脱した場合は、必ずしもマイナス評価にはなりません。重要なのは、ユーザーの検索意図に対して適切に応答できているかどうかです。

業界別の滞在時間の基準

滞在時間の目安は、業界やコンテンツの種類によって大きく異なります。以下の表は、一般的な業界別の平均滞在時間を示しています。

| 業界・コンテンツタイプ | 平均滞在時間 | 特徴 |

|---|---|---|

| ニュース・メディア | 1分30秒〜3分 | 情報収集が目的 |

| ECサイト | 2分〜5分 | 商品比較・検討 |

| 教育・学習コンテンツ | 5分〜15分 | 深い理解が必要 |

| エンターテイメント | 3分〜10分 | 楽しさ・興味関心 |

これらの数値は参考程度に留め、自社サイトの特性やユーザーのニーズに合わせた適切な滞在時間を目指すことが重要です。

滞在時間はユーザー満足度を測る重要な指標ですが、業界や目的によって適切な長さは変わってくるんですね。

現在地における滞在時間の測定方法

Google Analyticsを活用した測定

Google Analyticsは滞在時間測定の最も基本的なツールです。「平均セッション継続時間」と「平均ページ滞在時間」の2つの指標を使い分けることで、より詳細な分析が可能になります

平均セッション継続時間はサイト全体での滞在時間を、平均ページ滞在時間は個別ページでの滞在時間を示します。これらの数値を定期的に監視し、変化の傾向を把握することが重要です。

滞在時間測定の注意点

滞在時間の測定には、いくつかの注意すべき点があります。まず、単一ページでセッションが終了した場合、Google Analyticsでは滞在時間を0秒として記録するため、実際の滞在時間とは異なる場合があります。

また、ユーザーがページを開いたままで別の作業をしている場合も、実際の閲覧時間とは異なる数値が記録される可能性がありますこれらの特性を理解した上で、データを解釈することが大切です。

滞在時間改善のためのチェックリスト

滞在時間の現状分析と改善に向けて、以下のポイントを定期的にチェックしましょう。

- ページごとの平均滞在時間を月次で比較

- 流入元別の滞在時間の違いを分析

- デバイス別(PC・スマートフォン・タブレット)の滞在時間を確認

- 直帰率と滞在時間の相関関係をチェック

- コンテンツの種類別に滞在時間の傾向を把握

ヒートマップツールによる詳細分析

Google Analytics以外にも、ヒートマップツールを活用することで、ユーザーがページのどの部分に注目し、どの程度時間をかけて閲覧しているかを視覚的に把握できます。これらのツールは滞在時間の質的な分析に特に有効です。

ヒートマップデータを見ることで、ユーザーが途中で離脱している箇所や、特に注目されている部分を特定でき、コンテンツ改善の具体的な方向性を決められます。

測定ツールを組み合わせることで、滞在時間の量的・質的な両面から現状を把握できるようになりますよ。

独自のAI×専門家の品質保証で高品質SEO記事を量産執筆

バクヤスAI記事代行

滞在時間が検索順位に与える影響

検索エンジンのランキング要因としての位置づけ

Googleをはじめとする検索エンジンは、滞在時間を直接的なランキング要因として公式に認めてはいません。しかし、ユーザーの検索体験を向上させるという観点から、滞在時間は重要な品質指標として機能していると考えられます

特に、滞在時間が極端に短い場合は、ユーザーのニーズと提供コンテンツとの間にミスマッチが生じている可能性が高く、これが検索順位に負の影響を与える要因となることがあります。

滞在時間と他のSEO指標との相関関係

滞在時間は単独で機能するのではなく、他のSEO指標と密接な関係を持っています。以下の表は、主要なSEO指標と滞在時間の関係性を示しています。

| SEO指標 | 滞在時間との関係 | 相互作用 |

|---|---|---|

| 直帰率 | 負の相関関係 | 滞在時間が長いほど直帰率は低下 |

| ページビュー数 | 正の相関関係 | 滞在時間が長いほどページ遷移が増加 |

| コンバージョン率 | 部分的正の相関 | 適度な滞在時間でコンバージョンが最大化 |

| 再訪問率 | 正の相関関係 | 満足度の高いユーザーの再訪問増加 |

業界別の滞在時間と順位の関係

滞在時間が検索順位に与える影響は、業界やコンテンツの性質によって大きく異なります。情報検索型のクエリでは短い滞在時間でも高い評価を得られる場合がある一方、教育コンテンツや比較検討が必要な商品については、長い滞在時間がより高く評価される傾向があります

また、モバイル検索とデスクトップ検索でも、ユーザーの行動パターンが異なるため、滞在時間の評価基準も変わってくることが考えられます。

長期的な順位変動への影響

滞在時間の改善は、短期間で劇的な順位向上をもたらすものではありませんが、長期的な視点で見ると着実にサイトの評価向上に寄与します。検索エンジンは、継続的にユーザー満足度の高いコンテンツを提供しているサイトを評価する傾向があります。

特に、競合サイトとの差別化が困難な分野において、ユーザー体験の質の違いが検索順位の決定的な要因となることも少なくありません。

滞在時間は検索順位に直接影響するというより、ユーザー満足度を通じて間接的に順位向上に貢献するんですね。

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。

親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

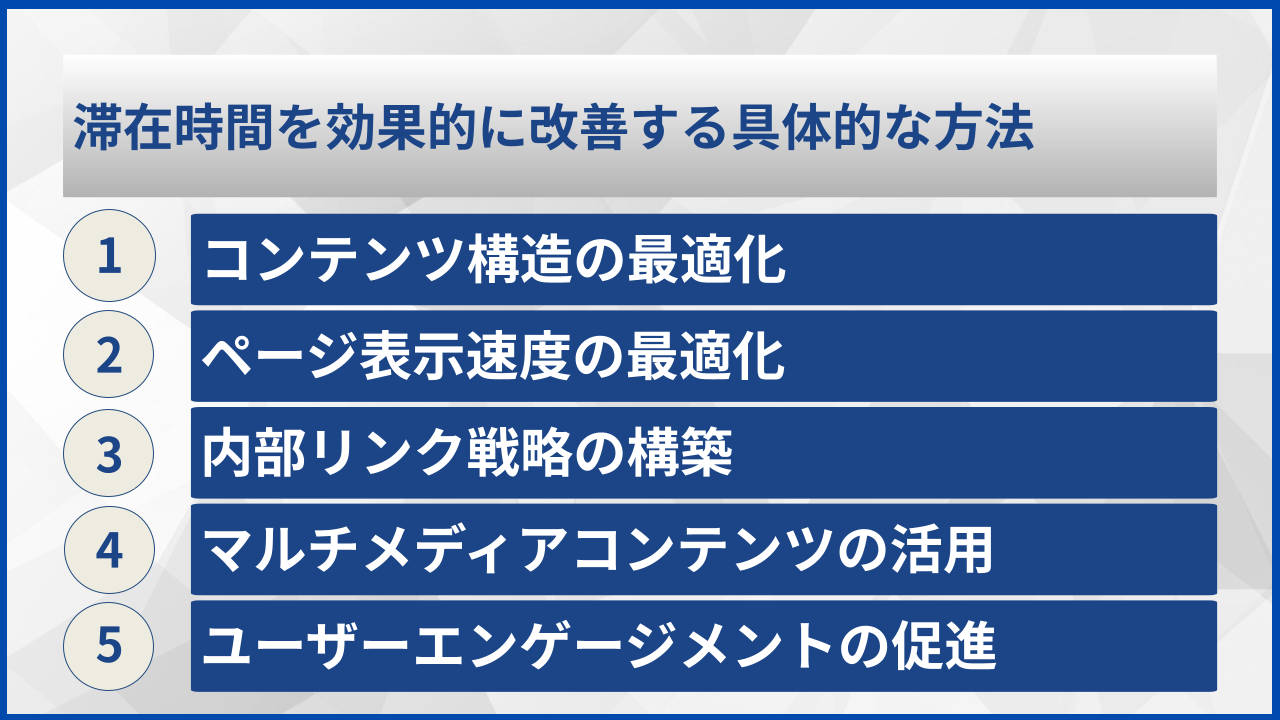

滞在時間を効果的に改善する具体的な方法

コンテンツ構造の最適化

読みやすく理解しやすいコンテンツ構造は、ユーザーの滞在時間向上に直接寄与します。見出しの階層化、段落の適切な長さ、視覚的な区切りの設置により、ユーザーは情報を効率的に吸収でき、結果として長時間の滞在につながります

また、目次の設置や関連情報への適切なリンク配置により、ユーザーが求める情報を段階的に深く探索できる環境を提供することも効果的です。

ページ表示速度の最適化

ページの読み込み速度は、ユーザーの第一印象を決定する重要な要素です。表示が遅いページは、内容を見る前にユーザーが離脱してしまう可能性が高く、滞在時間の大幅な短縮につながります。

画像の最適化、不要なプラグインの削除、キャッシュの活用などにより、3秒以内での完全表示を目標とすることが推奨されます特にモバイルユーザーは表示速度に敏感なため、モバイル環境での最適化は特に重要です。

内部リンク戦略の構築

適切な内部リンク戦略は、ユーザーをサイト内の関連するコンテンツへ自然に誘導し、滞在時間の延長とページビューの増加を同時に実現できます。以下のチェックリストを参考に、内部リンク戦略を見直してみましょう。

効果的な内部リンク設置のためのポイントを確認しましょう。

- 関連性の高い記事への自然なリンク配置

- アンカーテキストの明確化と最適化

- リンク先ページの価値を事前に示す

- 過度なリンクによるユーザー体験の阻害回避

- サイト構造に沿った論理的なリンク設計

マルチメディアコンテンツの活用

テキストだけでなく、画像、動画、インフォグラフィックなどのマルチメディアコンテンツを適切に配置することで、ユーザーの興味を持続させ、滞在時間を自然に延長できます。

特に複雑な概念や手順の説明には、視覚的なコンテンツが効果的です。ただし、ファイルサイズが大きすぎて表示速度に悪影響を与えないよう、適切な最適化を行うことが重要です。

ユーザーエンゲージメントの促進

コメント機能、評価システム、ソーシャルシェアボタンなどの interactive要素を設置することで、ユーザーの能動的な参加を促し、サイトへの愛着と滞在時間の向上を同時に実現できます。

また、定期的な更新情報の提供や、ユーザーからのフィードバックに対する迅速な対応により、継続的な関係性を築くことも滞在時間の改善に寄与します。

滞在時間の改善は一朝一夕には実現できませんが、ユーザー目線での継続的な改善が確実に成果につながりますよ!

よくある質問

滞在時間とSEOに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 滞在時間はどのくらいが理想的ですか?

-

業界やコンテンツタイプによって異なりますが、一般的には2〜5分程度が目安とされています。重要なのは数値よりも、ユーザーが求める情報を適切に提供できているかどうかです。

- 滞在時間が短い場合の主な原因は何ですか?

-

主な原因として、ページの表示速度が遅い、コンテンツがユーザーの期待と異なる、情報が見つけにくい、モバイル対応が不十分などが挙げられます。まずはこれらの基本的な要素から改善することをお勧めします。

- 滞在時間の改善効果はどのくらいで現れますか?

-

技術的な改善(表示速度向上など)は比較的早期に効果が現れますが、SEOへの影響は3〜6ヶ月程度の時間を要することが一般的です。継続的な改善とモニタリングが重要です。

- 滞在時間を人為的に延ばすことは効果的ですか?

-

人為的に滞在時間を延ばす手法は、短期的には数値改善が見られる場合がありますが、ユーザー体験を損なう可能性があり、長期的にはマイナス効果となることが多いため推奨されません。

これらの質問への理解を深めることで、滞在時間改善の取り組みがより効果的になります。

まとめ

滞在時間とSEOの関係性は、単純な因果関係ではなく、ユーザー体験の質を示す重要な指標として機能しています。検索エンジンは、ユーザーの満足度を重視する傾向を強めており、滞在時間はその評価の一要素となっています。

効果的な滞在時間の改善には、コンテンツの質向上、ページ表示速度の最適化、適切な内部リンク戦略、そしてユーザーエンゲージメントの促進が必要です。これらの施策を継続的に実施することで、ユーザー満足度の向上と検索順位の改善を同時に実現できます。

重要なのは、数値の改善だけを目的とするのではなく、ユーザーにとって本当に価値のあるコンテンツとサイト体験を提供することです。長期的な視点で取り組むことで、持続可能なSEO成果を得ることができるでしょう。