SEOで上位表示を狙うなら、独自性のある一次情報の活用が重要な鍵となります。一次情報とは、直接的な調査や観察によって得られた最初の情報源のことで、他サイトとの差別化を図る上で非常に有効です。しかし、多くのサイト運営者は一次情報の探し方や活用方法を正しく理解していないのが現状です。本記事では、SEOで差をつける一次情報の具体的な探し方から効果的な活用方法まで、実践的なノウハウを詳しく解説します。一次情報を上手に取り入れることで、検索エンジンからの評価向上と読者の信頼獲得を同時に実現できるでしょう。

一次情報がSEOに与える効果

検索エンジンからの評価向上

一次情報を含むコンテンツは、検索エンジンのアルゴリズムによって「オリジナリティの高い情報」として認識されます検索エンジンは同じような内容が書かれたページを重複コンテンツとして扱い、上位表示を避ける傾向があります。

一次情報の活用により、他サイトでは得られない独自の視点や データを提供できるため、検索エンジンからの評価が向上します。特に、専門性・権威性・信頼性を示すE-A-Tの観点からも、一次情報の存在は大きなメリットとなります。

ユーザーエンゲージメントの向上

一次情報を含むコンテンツは、読者の滞在時間や回遊率の向上にも大きく貢献します。独自の調査結果や専門的な知見を提供することで、読者にとって価値の高いコンテンツとなり、自然と滞在時間が延びます

また、一次情報は読者の信頼を獲得しやすく、ソーシャルメディアでのシェアや他サイトからの被リンク獲得にもつながります。これらのシグナルは、間接的にSEO効果を高める重要な要素となります。

競合サイトとの差別化

多くのWebサイトが既存の情報を再編集して公開している中、一次情報を活用することで明確な差別化を図れます。競合サイトが提供していない独自の情報を持つことで、そのキーワードでの専門性を示すことができます。

特に競合の激しいキーワードにおいては、一次情報の有無が上位表示の決定的な要因となることも多くあります。独自の調査データや実験結果を持つサイトは、同じ内容を扱う他サイトよりも高い評価を受ける傾向があります。

一次情報の効果を最大化するためのチェックポイント

- 情報の独自性と希少性を確保しているか

- 信頼できる調査方法や データ収集を行っているか

- 読者にとって有益で実用的な情報になっているか

- 他サイトでは得られない専門的な知見を含んでいるか

一次情報は単なる情報収集ではなく、SEO戦略の中核となる重要な武器なんです。

効果的な一次情報の探し方

専門機関・公的機関の活用

政府機関や専門機関が発表する統計データや調査報告書は、信頼性の高い一次情報として非常に有効ですこれらの機関は定期的に業界動向や社会情勢に関する詳細な調査を実施し、その結果を公開しています。

具体的には、総務省統計局の各種統計調査や厚生労働省の労働統計、経済産業省の産業統計などが挙げられます。また、業界団体や商工会議所なども貴重な一次情報を提供することが多くあります。

| 情報源の種類 | 主な特徴 | 活用方法 |

|---|---|---|

| 政府機関 | 高い信頼性と網羅性 | 基礎データとして活用 |

| 業界団体 | 専門性と実務性 | 業界動向の分析 |

| 学術機関 | 客観性と深い分析 | 理論的な裏付け |

独自調査・アンケートの実施

自社で実施する独自調査やアンケートは、他では得られない貴重な一次情報となります。調査対象や手法を工夫することで、業界の新しい傾向や消費者の本音を把握できます。

オンラインアンケートツールや SNS を活用することで、比較的低コストで有意義な調査を実施することが可能です調査結果をグラフや表にまとめて視覚的に分かりやすく提示することで、読者にとって価値の高いコンテンツになります。

インタビューや取材による情報収集

専門家や業界関係者へのインタビューは、深い洞察や実践的な知見を得られる貴重な機会です。書籍やWeb記事では得られない、現場の生の声を収集できます。

インタビューを実施する際は、事前の準備が重要です。質問項目を整理し、相手の専門分野や経歴を十分に調べておくことで、より深い内容を引き出せます。また、インタビュー内容を記事化する際は、相手の許可を得ることも忘れてはいけません。

一次情報収集時の注意点チェックリスト

- 情報源の信頼性と権威性を確認する

- データの収集方法や サンプル数を把握する

- 著作権や使用許可について確認する

- 情報の鮮度と更新頻度をチェックする

- バイアスや偏りがないか客観的に判断する

情報収集は質と量のバランスが大切。信頼できる情報源を見極める目を養いましょう!

独自のAI×専門家の品質保証で高品質SEO記事を量産執筆

バクヤスAI記事代行

一次情報を活用したコンテンツ作成術

データの視覚化と解釈

数値データやアンケート結果は、グラフや表を使って視覚的に分かりやすく表現することで、読者の理解度と記憶定着率が大幅に向上します単純な数字の羅列では読者の興味を引くことは困難ですが、適切な視覚化により情報の価値を最大化できます。

また、データを提示するだけでなく、その背景にある要因や今後の予測についても言及することで、より深い価値を提供できます。専門的な知見を基にした分析や解釈を加えることで、他サイトとは一線を画すコンテンツになります。

| データの種類 | 最適な表現方法 | 読者への効果 |

|---|---|---|

| 数値比較 | 棒グラフ・表 | 一目で差が分かる |

| 時系列変化 | 折れ線グラフ | トレンドが把握できる |

| 構成比率 | 円グラフ | 全体像が理解できる |

ストーリー性のある構成

一次情報を効果的に活用するには、データを単独で提示するのではなく、ストーリー性のある構成で読者を引き込むことが重要です。問題提起から解決策の提示まで、論理的な流れを作ることで読者の関心を維持できます。

「なぜこの調査を実施したのか」「データから何が分かったのか」「読者にとってどのような意味があるのか」という3つの要素を明確にすることで、説得力のあるコンテンツになります

読者目線での価値提供

一次情報の活用において最も重要なのは、読者にとっての実用性と価値です。専門的なデータや調査結果を、読者の日常生活やビジネスに活かせる形で提示することが求められます。

抽象的な数値や統計を、具体的なアクションプランや判断基準に変換して提示することで、読者にとって真に価値のあるコンテンツとなります。また、業界の専門用語は平易な言葉に置き換え、幅広い読者が理解できるよう配慮することも大切です。

データは語らせ方次第で価値が大きく変わります。読者の立場で考えることが重要ですよ。

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。

親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

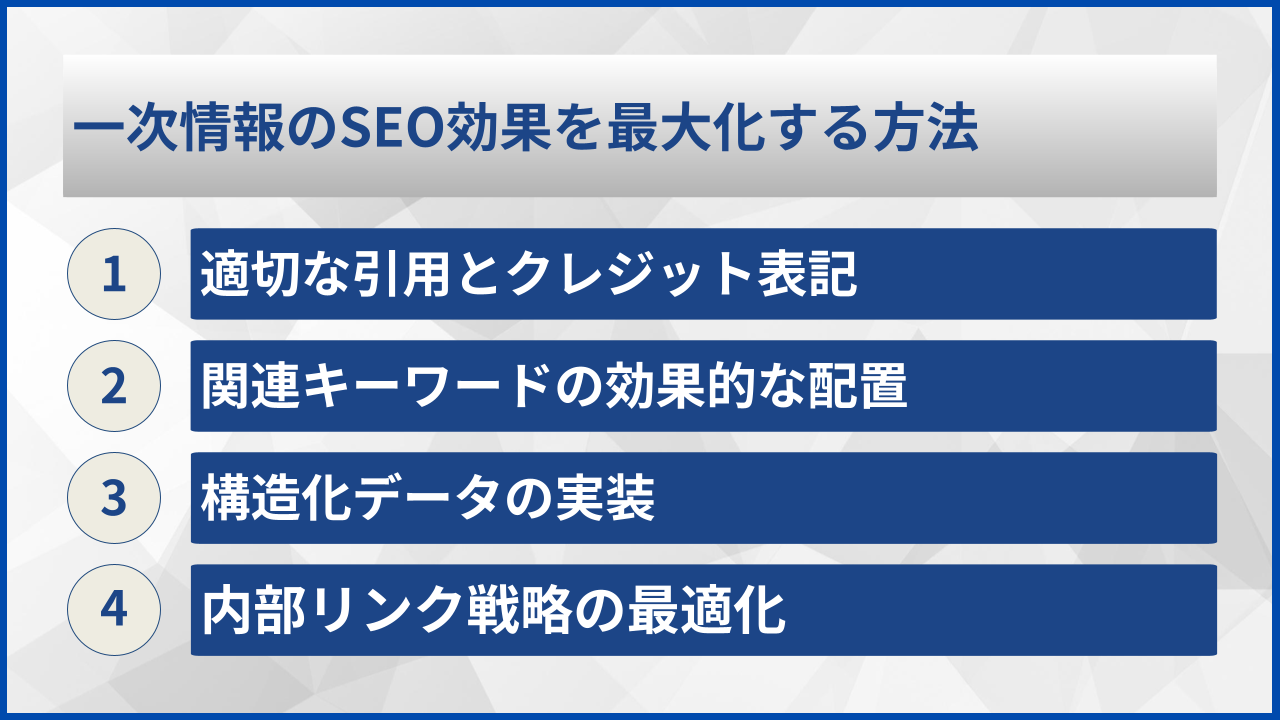

一次情報のSEO効果を最大化する方法

適切な引用とクレジット表記

一次情報を使用する際は、情報源を明確に示すことで、コンテンツの信頼性と権威性を高めることができます引用元の機関名や調査名、実施日時などを正確に記載することで、読者と検索エンジンの両方に対して情報の信頼性をアピールできます。

また、可能な限り元の資料への直接リンクを設置することで、読者がより詳細な情報にアクセスできるようにします。これは読者への配慮であると同時に、検索エンジンからの評価向上にもつながります。

関連キーワードの効果的な配置

一次情報を含むコンテンツでは、メインキーワードに加えて関連性の高い複数のキーワードを自然な形で配置することが重要です。調査データや統計情報に関連する専門用語を適切に使用することで、そのトピックにおける専門性を検索エンジンにアピールできます。

ただし、キーワードの詰め込みは逆効果となるため、読み手にとって自然で価値のある文章になるよう注意が必要です一次情報の内容と関連性の高いキーワードを選択し、文脈に沿った形で配置することを心がけましょう。

構造化データの実装

統計データや調査結果を含むコンテンツでは、構造化データを適切に実装することで、検索エンジンにコンテンツの内容をより正確に理解してもらえます。特に、FAQ形式の情報や データセットについては、適切なスキーママークアップを行うことが推奨されます。

構造化データの実装により、検索結果でのリッチスニペット表示の可能性が高まり、クリック率の向上にもつながります。また、音声検索への対応という観点からも、構造化データの重要性は増しています。

内部リンク戦略の最適化

一次情報を含むページは、サイト内の関連ページからの内部リンクを集中させることで、その重要性を検索エンジンに示すことができます。特に、同じトピックを扱う他のページから適切なアンカーテキストでリンクを設置することが効果的です。

逆に、一次情報を含むページから関連する詳細ページへの内部リンクを設置することで、サイト全体のテーマ性を強化し、専門性の高いサイトとしての評価を獲得できます。

よくある質問

一次情報のSEO活用について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。実践する上での疑問や不安を解消していただけるでしょう。

- 一次情報を使うときに著作権の問題はありませんか?

-

公的機関が発表するデータや統計情報の多くは、出典を明記すれば利用可能です。ただし、民間企業の調査結果や学術論文については、事前に利用許可を得ることが安全です。引用の範囲内であっても、出典の明記は必須となります。

- 小規模なサイトでも一次情報を活用できますか?

-

もちろん可能です。大規模な調査を行う必要はなく、SNSでのアンケートや身近な専門家へのインタビューなど、規模に応じた方法で一次情報を収集できます。重要なのは情報の独自性と読者にとっての価値です。

- 一次情報の効果はどのくらいで現れますか?

-

SEO効果の現れ方はサイトの規模や競合状況によって異なりますが、一般的には3〜6ヶ月程度で変化が見られることが多いです。ただし、一次情報の価値が高ければ、ソーシャルメディアでのシェアや被リンク獲得による短期的な効果も期待できます。

- 古い一次情報は SEO に悪影響を与えますか?

-

情報の鮮度は検索エンジンの評価要因の一つですが、歴史的データや長期的なトレンド分析においては古い情報も価値があります。重要なのは、情報の古さを明記し、現在の状況との関連性を明確にすることです。

これらの質問への理解を深めることで、一次情報をより効果的にSEOに活用できるようになります。不明な点があれば、専門家に相談することも重要です。

まとめ

SEOにおける一次情報の活用は、競合サイトとの差別化を図り、検索エンジンからの高い評価を獲得するための重要な戦略です。政府機関や専門機関のデータ活用から独自調査の実施まで、様々な方法で価値の高い一次情報を収集できます。

収集した一次情報は、視覚化やストーリー性のある構成により読者にとって価値のあるコンテンツに変換することが重要です。また、適切な引用表記や構造化データの実装により、SEO効果を最大化できるでしょう。

一次情報の活用は継続的な取り組みが必要ですが、長期的には大きなSEO効果をもたらします。本記事で紹介した手法を参考に、あなたのサイトでも一次情報を効果的に活用してください。