クローキングは、検索エンジンに対して表示するコンテンツと、実際のユーザーに表示するコンテンツを意図的に変える手法です。この技術は一見SEO効果があるように見えますが、実際には検索エンジンのガイドラインに違反する重大なスパム行為とみなされます。Googleをはじめとする主要検索エンジンは、クローキングを厳しく取り締まっており、発覚した場合はサイトの順位低下やインデックス削除といった深刻なペナルティが科せられることがあります。本記事では、クローキングの基本概念から具体的な手法、SEOに与える悪影響、そして効果的な対策方法まで詳しく解説します。

クローキングの基本概念

クローキングの仕組み

クローキングは、アクセス者のユーザーエージェントやIPアドレスを判定し、それに応じて異なるコンテンツを配信する仕組みで動作します検索エンジンのクローラーが訪問した際には、キーワードを大量に詰め込んだSEO特化のページを表示し、一般ユーザーには全く異なる内容のページを表示するという流れです。

この手法では、サーバー側でHTTPリクエストのヘッダー情報を解析し、訪問者が検索エンジンかユーザーかを識別します。技術的には.htaccessファイルやPHP、JavaScriptなどを使用して実装されることが多く、一見すると巧妙に隠蔽されているように見えます。

クローキングが生まれた背景

クローキングが登場した背景には、初期の検索エンジンアルゴリズムの限界があります。過去の検索エンジンは現在ほど高度ではなく、単純にキーワードの出現頻度や密度を重視していました。

このような環境下で、一部のウェブサイト運営者が短期的な順位向上を狙って開発したのがクローキング手法ですユーザビリティを犠牲にすることなく、検索エンジンだけに最適化されたページを見せることで、検索順位の向上を図ろうとする発想から生まれました。

現在のクローキングの位置づけ

現在では、クローキングは明確にスパム行為として分類されており、主要検索エンジンのガイドラインで禁止されています。Googleの品質ガイドラインでは、クローキングを「偽装」として位置づけ、厳しく取り締まる方針を示しています。

検索エンジンの技術進歩により、クローキングの検出精度も大幅に向上しており、発覚のリスクは年々高まっています。現代のSEO戦略では、クローキングのような短期的な手法ではなく、長期的な価値提供を重視したアプローチが求められています。

| 時代 | 検索エンジンの特徴 | クローキングの状況 |

|---|---|---|

| 1990年代後半 | キーワード重視の単純アルゴリズム | 効果的とされていた |

| 2000年代前半 | リンク評価の導入 | 一定の効果があった |

| 2010年代以降 | AI・機械学習の活用 | 厳格に取り締まられる |

クローキングは過去の産物です。現在は検索エンジンの技術進歩により、必ずといっていいほど発覚するリスクが高い手法となっています。

クローキングの具体的な手法

ユーザーエージェント判定型

ユーザーエージェント判定型は、HTTPリクエストに含まれるUser-Agentヘッダーを解析し、アクセス者を識別する最も一般的な手法です検索エンジンのクローラーには「Googlebot」や「Bingbot」といった固有の識別子があり、これを利用してクローラー向けのコンテンツを配信します。

この手法では、サーバーサイドのスクリプトでUser-Agentを確認し、該当する場合にはキーワードを大量に含むページを生成します。一方で、一般的なブラウザのUser-Agentの場合は、通常のユーザー向けコンテンツを表示するという仕組みです。

IPアドレス判定型

IPアドレス判定型は、アクセス元のIPアドレスを確認し、検索エンジンの既知のIPアドレスからのアクセスに対してのみ特別なコンテンツを表示する手法です。各検索エンジンは公開されているIPアドレスレンジを持っており、これを利用して判定を行います。

この方法は、User-Agent偽装による検出を回避しようとする試みですが、現在では検索エンジン側も対策を講じており、効果的ではありませんまた、CDNやプロキシサーバーを経由するアクセスの増加により、正確な判定が困難になっています。

JavaScript利用型

JavaScript利用型クローキングは、ページ読み込み後にJavaScriptを実行してコンテンツを動的に変更する手法です。従来の検索エンジンクローラーはJavaScriptを実行しないという特性を悪用したものでした。

しかし、現在の主要検索エンジンはJavaScriptの実行能力を持っており、この手法の効果は大幅に減少しています。むしろ、不自然なJavaScript使用パターンは、クローキングの疑いを持たれる要因となることがあります。

リダイレクト型

リダイレクト型クローキングは、検索エンジンには最適化されたランディングページを表示し、一般ユーザーには別のページにリダイレクトさせる手法です。この方法では、検索エンジンがインデックスするページと、実際にユーザーが閲覧するページが完全に異なります。

CSSやHTMLを利用した隠蔽型

隠蔽型クローキングは、CSSのdisplay:noneやcolor設定を使って、ユーザーには見えないがクローラーには認識されるテキストを配置する手法です背景色と同色のテキストや、極小サイズのフォントを使用することもあります。

この手法は技術的には簡単に実装できますが、検索エンジンの検出精度が向上しており、発覚リスクが非常に高い手法として知られています。

クローキング手法の識別チェックリスト

- User-Agentによる条件分岐処理がないか

- IPアドレス判定のスクリプトが存在しないか

- 不自然なJavaScript動的コンテンツ変更がないか

- 隠しテキストやCSSトリックが使用されていないか

これらの手法は全て現在では通用しません。技術の進歩により、ほぼ確実に検出される時代になっているのです。

独自のAI×専門家の品質保証で高品質SEO記事を量産執筆

バクヤスAI記事代行

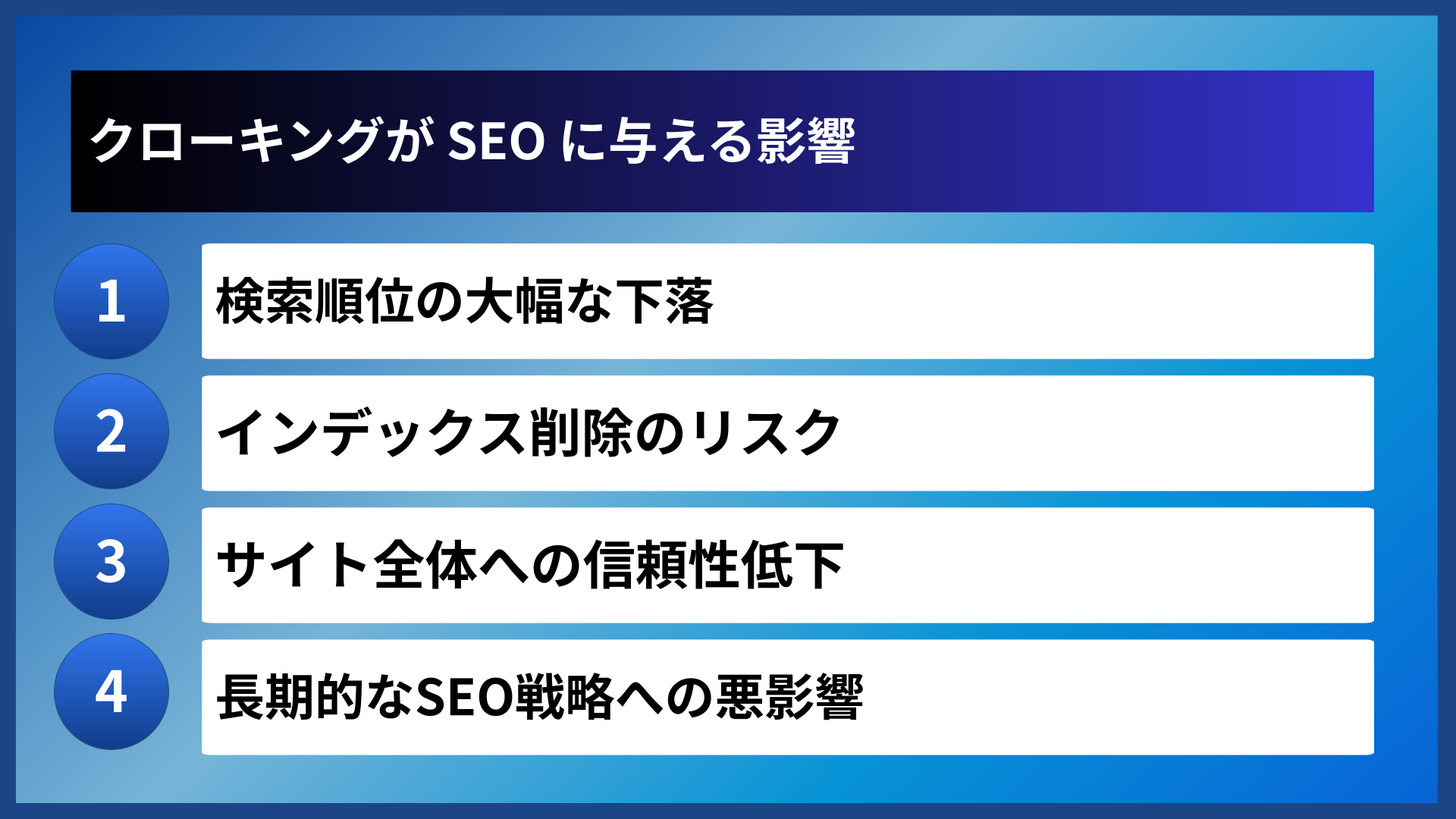

クローキングが SEO に与える影響

検索順位の大幅な下落

クローキングが発覚した場合、最も直接的な影響として検索順位の大幅な下落が発生しますGoogleでは手動ペナルティとアルゴリズムペナルティの両方でクローキングを取り締まっており、発覚したサイトは検索結果から完全に除外される場合もあります。

順位下落の程度は違反の重大さによって異なりますが、一般的には数十位から数百位の下落が観測されています。特に重要なキーワードでの順位が失われることで、オーガニック検索からの流入が激減し、ビジネスに直接的な影響を与えることになります。

インデックス削除のリスク

重大なクローキング違反が認められた場合、該当ページのインデックス削除や、最悪の場合はサイト全体のインデックス削除が行われることがあります。これは検索エンジンからの完全な排除を意味し、復旧には長期間の取り組みが必要となります。

インデックス削除が発生すると、そのサイトは検索結果に一切表示されなくなるため、オーガニック検索流入がゼロになる深刻な事態となります復旧申請を行っても、承認されるまでに数ヶ月から場合によっては年単位の時間を要することがあります。

サイト全体への信頼性低下

クローキング行為は、該当ページだけでなくサイト全体の信頼性を損なう要因となります。検索エンジンは、一度スパム行為を行ったサイトに対して継続的に厳しい監視を行う傾向があります。

この信頼性低下により、クローキングを行っていないページであっても検索順位に悪影響が生じる可能性があります。また、新規コンテンツの評価も厳しくなり、通常であれば獲得できるはずの順位が得られない状況が続くことがあります。

長期的なSEO戦略への悪影響

クローキングによるペナルティは、長期的なSEO戦略の実行を困難にする重大な障害となります一度失った検索エンジンの信頼を回復するには、継続的な品質改善と時間が必要で、その間は競合他社に大きく後れを取ることになります。

また、ペナルティの影響で既存のSEO施策の効果測定が困難になり、正確なデータに基づいた戦略立案ができなくなる問題も発生します。これにより、SEO担当者は手探り状態での改善を強いられ、効率的な最適化が阻害される結果となります。

| 影響の種類 | 短期的な影響 | 長期的な影響 |

|---|---|---|

| 検索順位 | 急激な順位下落 | 回復困難な信頼性低下 |

| インデックス | ページ削除 | サイト全体の除外 |

| トラフィック | 流入激減 | 収益機会の長期損失 |

クローキングのリスクは想像以上に深刻です。短期的な利益のために長期的な成長機会を失うのは、決して割に合わない選択だと言えるでしょう。

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。

親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

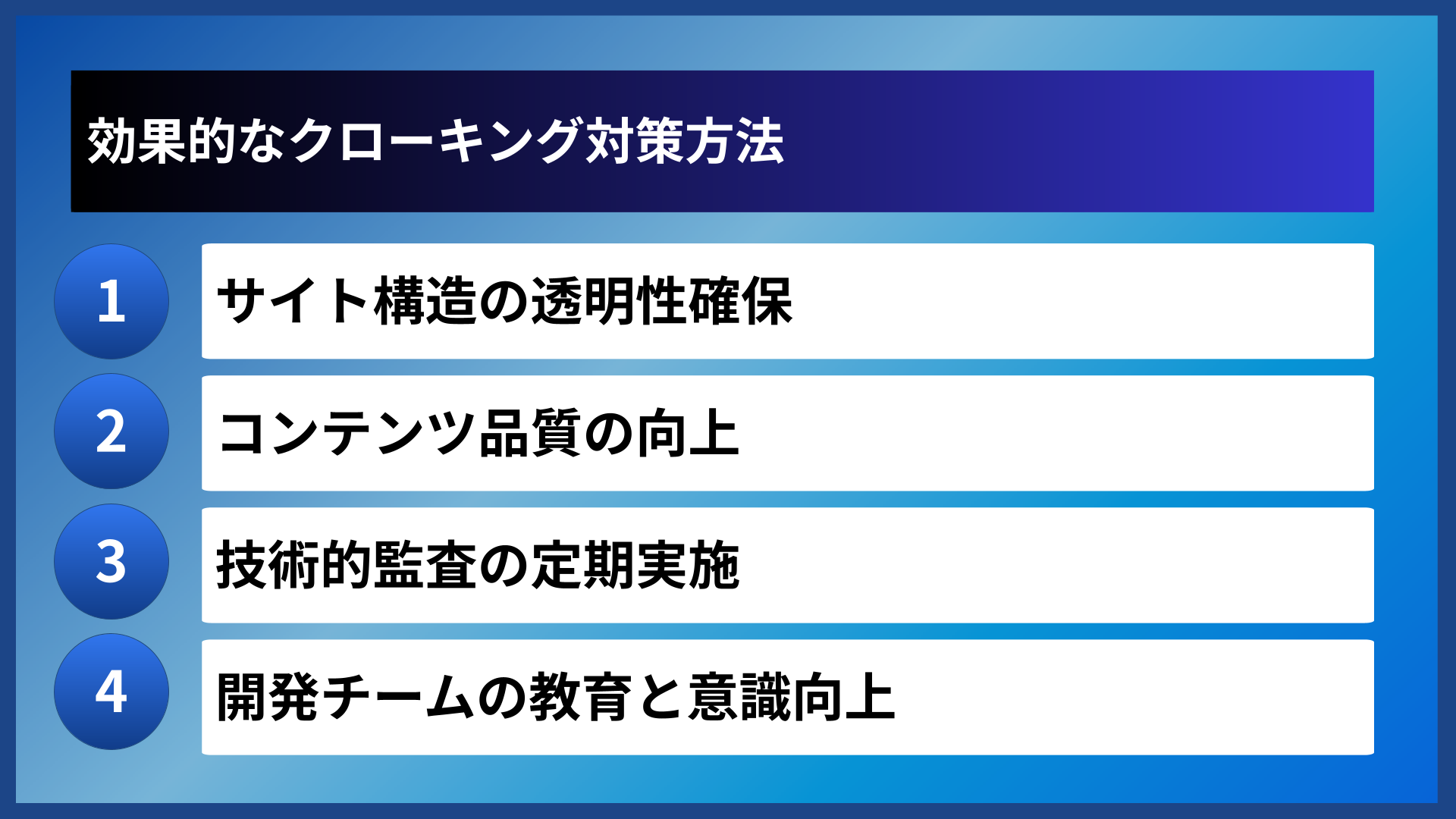

効果的なクローキング対策方法

サイト構造の透明性確保

サイト構造の透明性確保は、クローキングリスクを根本的に排除するための最も重要な対策です検索エンジンとユーザーに対して常に同じコンテンツを提供することを原則とし、条件分岐処理を可能な限り排除することが推奨されます。

具体的には、サーバーサイドでUser-AgentやIPアドレスによるコンテンツ変更を行わず、全てのアクセス者に対して統一されたレスポンスを返すよう設計します。また、JavaScriptによる動的コンテンツ変更も必要最小限に留め、SEOに重要な要素は静的に配置することが重要です。

コンテンツ品質の向上

クローキングに頼らない健全なSEO戦略の構築には、コンテンツ品質の向上が不可欠です。ユーザーにとって価値のある情報を提供し、検索意図に適切に応える内容を作成することで、自然な検索順位向上を実現できます。

品質の高いコンテンツは、検索エンジンとユーザーの両方から評価されるため、クローキングのような人工的な操作は不要になります専門性、権威性、信頼性を重視したE-A-Tの向上に取り組み、長期的な価値提供を目指すことが重要です。

技術的監査の定期実施

サイトの技術的健全性を維持するため、定期的な監査を実施することが推奨されます。特に複数の開発者が関わる場合や、第三者のツールやプラグインを使用している場合は、意図しないクローキング要素が混入する可能性があります。

監査では、サーバーログの解析、ソースコードの検査、外部ツールによるクローリングテストを組み合わせて実施します。また、Google Search ConsoleのFetch as Googleツール(現在はURL検査ツール)を活用して、Googleが実際に認識している内容を確認することも有効です。

開発チームの教育と意識向上

開発チーム全体でクローキングのリスクを理解し、適切な開発プラクティスを共有することが重要です特に新しいメンバーや外部パートナーには、検索エンジンガイドラインの遵守について明確に説明し、違反行為の防止を徹底する必要があります。

定期的な研修や勉強会を開催し、最新のSEOガイドラインや技術動向を共有することで、チーム全体のレベル向上を図ります。また、コードレビューの際にはSEOの観点からもチェックを行い、問題のある実装を事前に発見することが重要です。

クローキング対策の実践チェックリスト

- 全アクセス者に同じコンテンツを配信しているか

- User-Agent判定による条件分岐を排除したか

- 隠しテキストや不自然なCSS設定がないか

- 定期的な技術監査を実施しているか

- 開発チームの教育が適切に行われているか

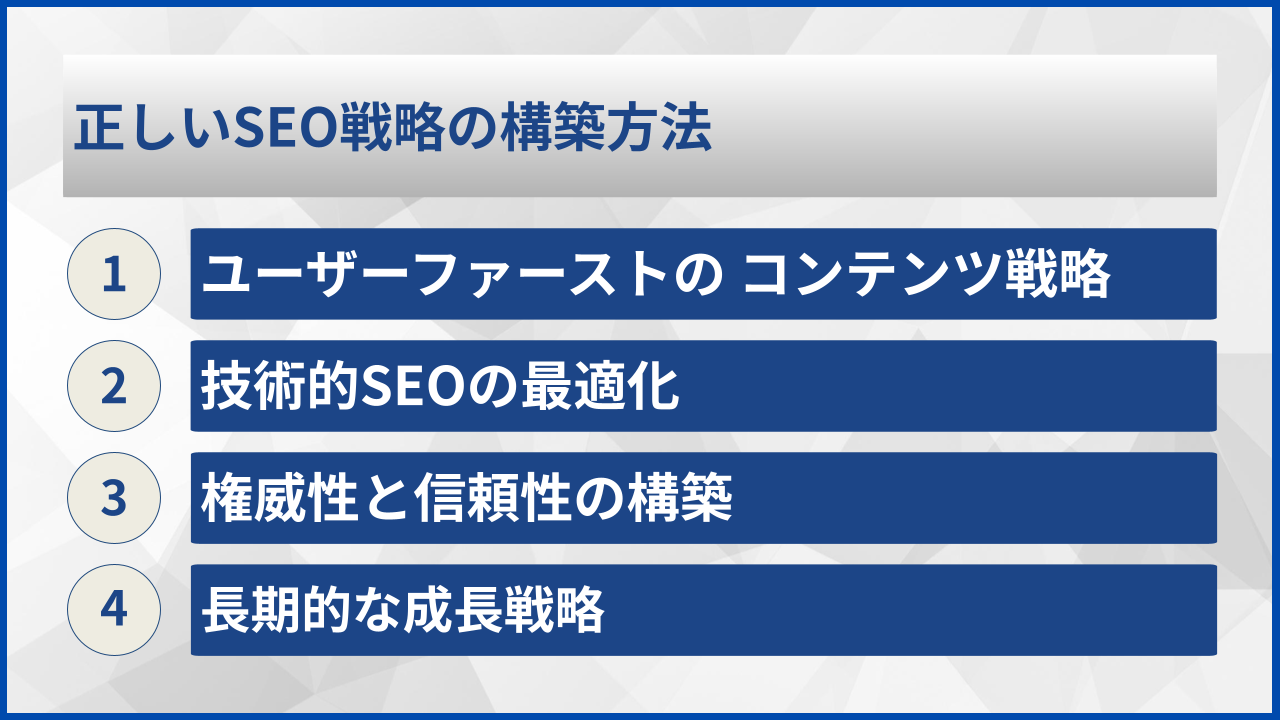

正しいSEO戦略の構築方法

ユーザーファーストの コンテンツ戦略

ユーザーファーストのコンテンツ戦略は、現代SEOの基盤となる最も重要な要素です検索ユーザーの意図を深く理解し、その答えとなる価値の高い情報を提供することで、検索エンジンからの自然な評価向上を実現できます。

具体的には、ターゲットとなる検索キーワードの背景にある検索意図を分析し、情報収集型、取引型、ナビゲーション型といった分類に応じて最適なコンテンツ形式を選択します。また、専門的な知識を分かりやすく説明し、実用性の高い情報を提供することで、ユーザー満足度の向上を図ります。

技術的SEOの最適化

技術的SEOの最適化では、クローリング効率の向上、ページ速度の改善、モバイル対応、構造化データの実装など、検索エンジンがサイトを正しく理解できる環境を整えます。これらは全てオープンで透明性の高い手法です。

技術的最適化により、検索エンジンとユーザーの両方にとって利用しやすいサイト環境を実現することで、自然な評価向上につながります特にCore Web Vitalsなどのユーザー体験指標は、検索順位に直接影響するため、継続的な改善が重要です。

権威性と信頼性の構築

権威性と信頼性の構築は、E-A-T(Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)の観点から極めて重要です。専門分野での一貫した情報発信、業界での認知向上、他サイトからの自然なリンク獲得などを通じて、長期的な信頼関係を築きます。

具体的な取り組みとしては、著者情報の明確化、専門資格の明示、引用・参考文献の適切な記載、定期的な情報更新などがあります。これらの活動を通じて、検索エンジンとユーザーの両方から信頼されるサイトを構築できます。

長期的な成長戦略

長期的な成長戦略では、短期的な順位変動に左右されない安定したSEO基盤の構築を目指します継続的なコンテンツ改善、技術的アップデート、ユーザー行動分析に基づく最適化などを通じて、持続可能な成長を実現します。

また、検索エンジンアルゴリズムの変更にも柔軟に対応できる体制を整備し、常にガイドラインに準拠した運営を維持することが重要です。このような取り組みにより、クローキングのような短期的手法に頼らない健全なSEO成功を実現できます。

| 戦略要素 | 短期的な効果 | 長期的な効果 |

|---|---|---|

| コンテンツ品質 | ユーザー満足度向上 | 権威性・信頼性の確立 |

| 技術的最適化 | クローリング効率改善 | 安定した検索パフォーマンス |

| E-A-T強化 | 専門性の認知 | 業界リーダーとしての地位確立 |

正しいSEO戦略は時間がかかりますが、その分確実で持続的な成果をもたらします!長期的な視点で取り組むことが成功の鍵ですね。

よくある質問

クローキングに関してよく寄せられる質問と、その詳しい回答をまとめました。

- モバイル向けサイトとPC向けサイトを別々に作ることはクローキングになりますか?

-

レスポンシブデザインでない場合の別URL構成(m.example.comなど)は、適切に実装されていればクローキングではありません。重要なのは、両方のバージョンで実質的に同じコンテンツを提供し、検索エンジンに適切な設定を伝えることです。canonical設定やalternate設定を正しく行い、内容に大きな差がなければ問題ありません。

- JavaScriptで動的にコンテンツを変更している場合、クローキングと判定される可能性はありますか?

-

JavaScriptによる動的コンテンツ変更自体は一般的な技術であり、適切に使用すればクローキングではありません。しかし、ユーザーエージェントを判定して検索エンジンとユーザーに意図的に異なるコンテンツを表示する場合はクローキングとなります。現在の検索エンジンはJavaScriptを実行できるため、透明性を保った実装を心がけることが重要です。

- クローキングが発覚した場合、回復にはどの程度の期間が必要ですか?

-

クローキングペナルティからの回復期間は、違反の程度や対応の迅速さによって大きく異なります。軽微な違反の場合は数週間から数ヶ月、重大な違反の場合は半年から数年かかることもあります。まず問題のある要素を完全に除去し、Google Search Consoleから再審査リクエストを送信することが必要です。その後も継続的な品質改善と時間をかけた信頼回復が求められます。

- 第三者が提供するSEOツールやプラグインがクローキングを行っていた場合、サイト運営者に責任はありますか?

-

第三者のツールやプラグインが原因であっても、サイト運営者が最終的な責任を負うことになります。検索エンジンは実装者の意図に関係なく、サイト上で発生している行為を評価します。そのため、外部ツールを導入する際は事前に十分な調査を行い、定期的な監査でクローキング要素がないか確認することが重要です。信頼できる提供元からのツールを選び、透明性の高い実装を選択することを推奨します。

これらの質問への理解を深めることで、クローキングリスクの回避と適切なSEO実践につながります。

まとめ

クローキングは、検索エンジンとユーザーに異なるコンテンツを表示する手法で、現在では重大なスパム行為として厳しく取り締まられています。短期的な検索順位向上を狙った結果として、長期的に深刻なペナルティを受けるリスクが高く、決して推奨される手法ではありません。

効果的な対策としては、サイト構造の透明性確保、コンテンツ品質の向上、定期的な技術監査が重要です。また、開発チーム全体でリスクを理解し、適切な教育と意識向上を図ることで、意図しない違反の防止につながります。

クローキングに代わる健全なSEO戦略として、ユーザーファーストのコンテンツ作成、技術的最適化、E-A-Tの向上に取り組むことで、持続可能で安定した成果を実現できます。短期的な利益よりも長期的な信頼関係構築を重視し、検索エンジンガイドラインに準拠した透明性の高い運営を継続することが、真のSEO成功への道筋となるでしょう。