- SEO対策の基本から実践まで、アクセス数を増やすための体系的な手法

検索エンジンの仕組みとランキング要因を理解し、キーワード選定、コンテンツ最適化、テクニカルSEO、被リンク獲得という4つの柱で戦略的にアプローチすることで、3~6ヶ月で効果が現れ、長期的に安定したアクセス数増加を実現できます。

- 効果的なキーワード選定とコンテンツ作成で上位表示を狙う具体的方法

検索意図を分析してロングテールキーワードを活用し、E-A-T(専門性・権威性・信頼性)を意識したユーザーファーストのコンテンツを作成することで、検索結果1位(クリック率約32%)を目指し、競合性の低いキーワードから確実に上位表示を獲得できます。

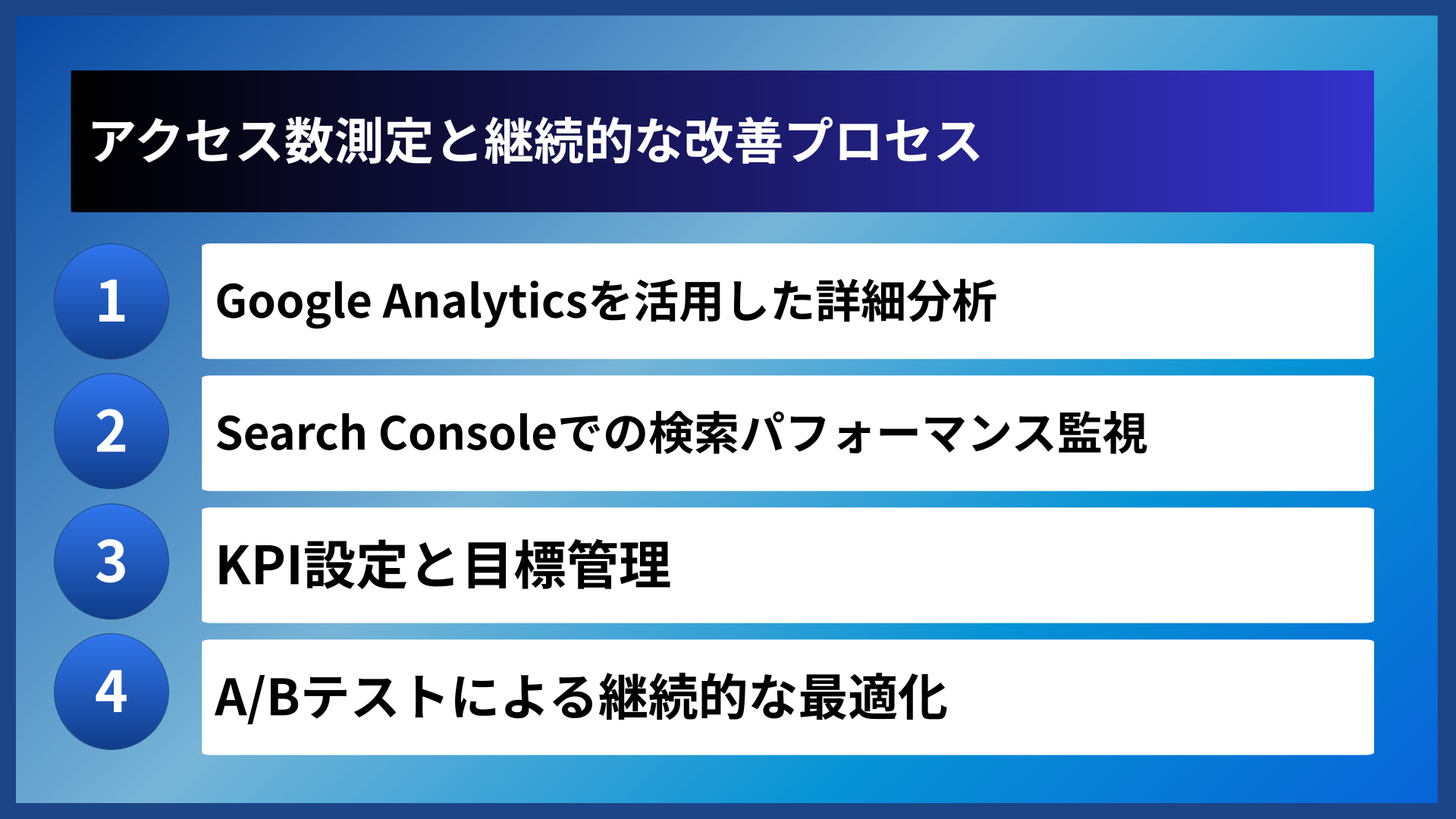

- データ測定と継続的改善によるSEO効果の最大化手法

Google AnalyticsとSearch Consoleを活用して明確なKPIを設定し、検索順位・クリック率・滞在時間などを定期的に監視しながらA/Bテストを実施することで、データに基づいた継続的な改善サイクルを回し、長期的なアクセス数向上を実現できます。

SEOを活用してWebサイトのアクセス数を増やしたいと考えているものの、具体的にどのような対策を取ればよいか悩んでいませんか。検索エンジンのアルゴリズムは日々進化しており、効果的なSEO対策を実施するためには、正しい知識と戦略的なアプローチが必要です。本記事では、SEO対策によってアクセス数を劇的に向上させるための具体的な手法と、成功に導くためのポイントを詳しく解説します。キーワード選定から内部対策、外部対策まで、実践的な手順を網羅的にご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

SEO対策の基本概念とアクセス数への影響

検索エンジンの仕組みとランキング要因

検索エンジンは、クローリング、インデックス、ランキングという3つのプロセスを経て検索結果を決定しますまず、検索エンジンのクローラーがWebページを発見し、内容を解析して情報を収集します。次に、収集された情報がインデックスに登録され、最後に検索クエリに対して最も関連性の高いページがランキングされます。

ランキング要因には、コンテンツの品質、キーワードの適切な使用、ページの読み込み速度、モバイル対応、外部サイトからの被リンクなど、200以上の要素が含まれているとされています。これらの要因を理解し、適切に対策することがSEO成功の鍵となります。

アクセス数増加のメカニズム

SEO対策によるアクセス数の増加は、検索結果での順位向上と直接的に関連しています。検索結果の1位に表示されるページのクリック率は約32%、2位は約16%、3位は約10%と、順位が下がるにつれて大幅に減少しますこの統計から、上位表示の重要性が明確に理解できます。

また、上位表示されることで、ブランドの信頼性や権威性も向上し、間接的なアクセス増加効果も期待できます。ユーザーは検索結果の上位に表示されるサイトを、より信頼できる情報源として認識する傾向があるからです。

長期的な視点でのSEO効果

SEO対策の効果は即座に現れるものではなく、通常3~6ヶ月程度の期間を要します。しかし、一度効果が現れ始めると、継続的かつ安定したアクセス数の増加が期待できるという特徴があります。

広告と異なり、SEO対策による自然検索からのアクセスは、費用をかけ続ける必要がありません。適切なメンテナンスを行うことで、長期間にわたってアクセス数を維持できるため、費用対効果の高いマーケティング手法といえるでしょう。

SEO対策は長期的な視点で取り組むことが重要で、継続的な効果が期待できる投資といえますね。

効果的なキーワード選定でアクセス数を最大化する方法

キーワード調査の基本手順

キーワード選定の第一歩は、ターゲットユーザーがどのような検索語句を使用するかを理解することですまず、事業やサービスに関連する基本的なキーワードをリストアップし、それらを軸として関連キーワードを展開していきます。

キーワード調査には、Googleキーワードプランナー、Ubersuggest、キーワードファインダーなどのツールが有効です。これらのツールを活用することで、検索ボリューム、競合性、関連キーワードなどの重要な情報を取得できます。

検索意図の分析と分類

効果的なキーワード選定を行うためには、検索意図の理解が不可欠です。検索意図は主に、情報収集型、ナビゲーショナル型、トランザクショナル型の3つに分類されます。

| 検索意図の種類 | 特徴 | キーワード例 |

|---|---|---|

| 情報収集型 | 知識や情報を求める | 「SEO とは」「アクセス数 増やし方」 |

| ナビゲーショナル型 | 特定のサイトを探す | 「Google Analytics ログイン」 |

| トランザクショナル型 | 購入や申し込みを検討 | 「SEO対策 業者 おすすめ」 |

ロングテールキーワードの活用戦略

ロングテールキーワードは、3語以上の具体的な検索語句で、競合性が低く、コンバージョン率が高い傾向があります例えば、「SEO」というビッグキーワードではなく、「SEO対策 アクセス数 増加方法」のようなロングテールキーワードを狙うことで、より確実な上位表示が期待できます。

ロングテールキーワードの利点は、検索意図がより明確で、ターゲットユーザーとのマッチング精度が高いことです。また、競合サイトが少ないため、比較的短期間での上位表示が可能になります。

効果的なキーワード選定のチェックポイント

- 月間検索ボリュームが500~10,000程度のミドルキーワードを中心に選定

- 競合性の指標(SEO難易度)が中程度以下のキーワードを優先

- 自社のサービスや製品と高い関連性があるキーワードを選択

- 検索意図が明確で、コンテンツ作成がしやすいキーワード

キーワード選定は的確に行えば、効率的にアクセス数を増やすことができる重要なステップです。

バクヤスAI 記事代行では、

高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

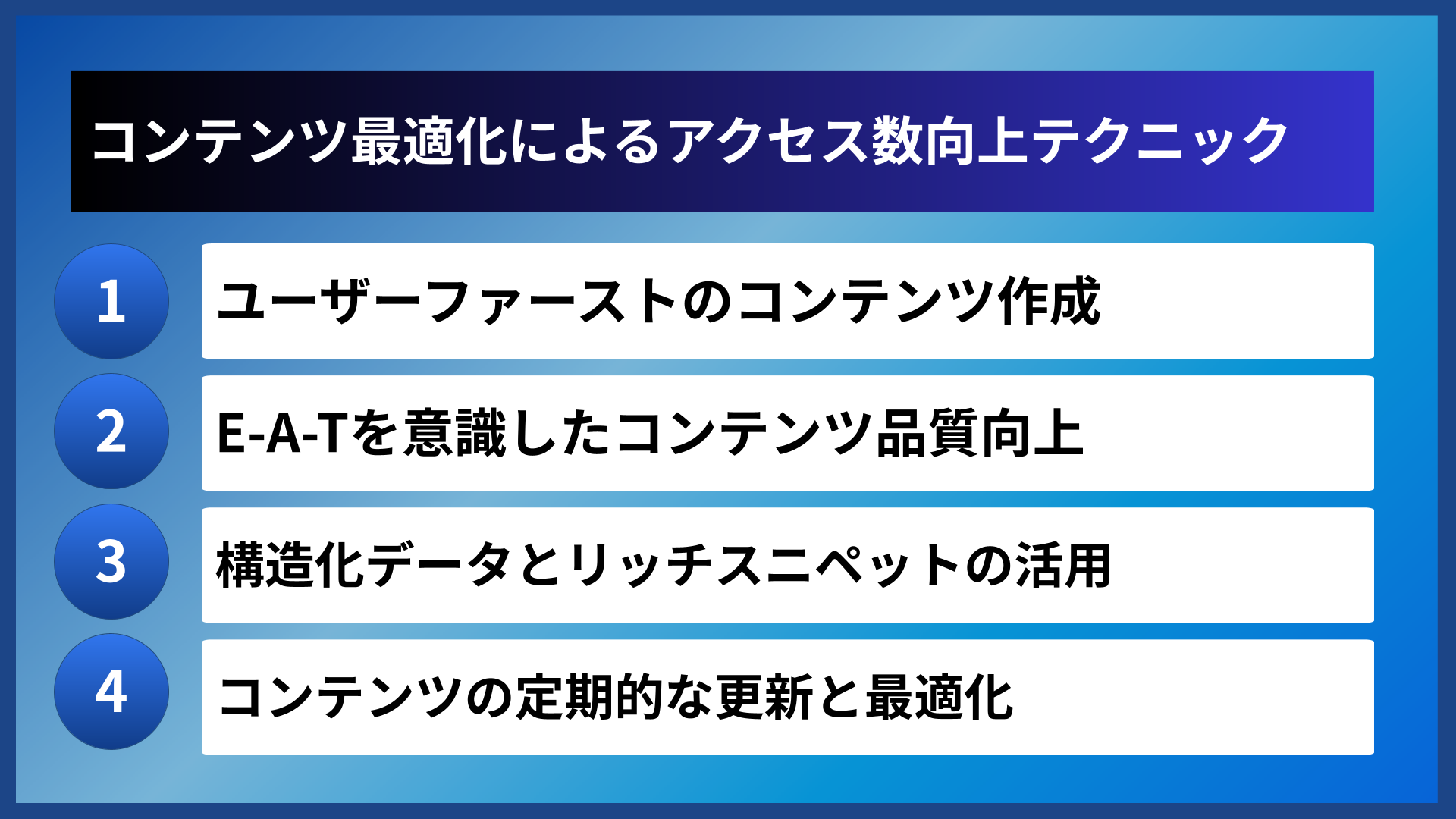

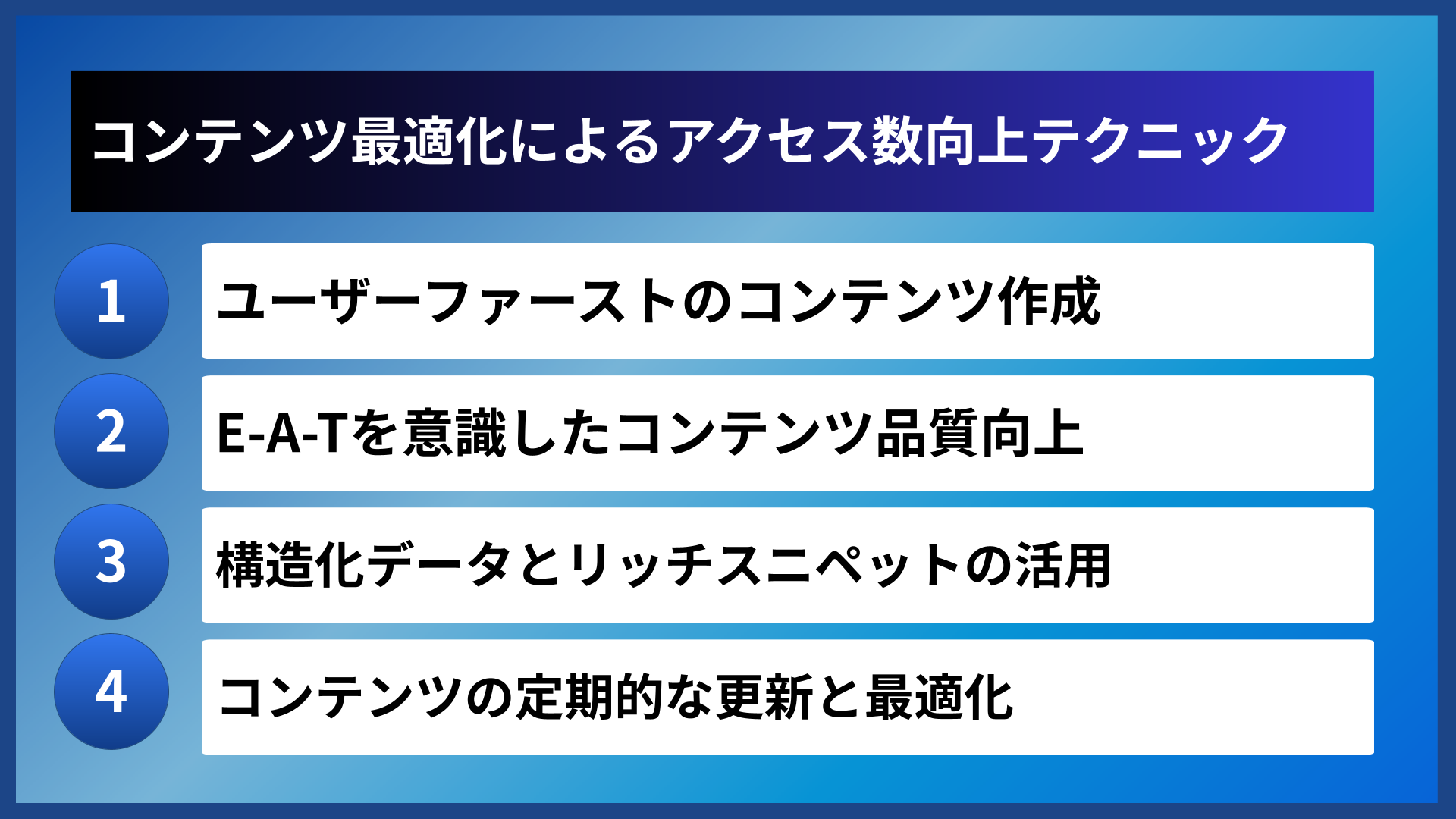

コンテンツ最適化によるアクセス数向上テクニック

ユーザーファーストのコンテンツ作成

Googleは「ユーザーファースト」を基本理念としており、ユーザーのニーズに応えるコンテンツが高く評価されますまず、ターゲットユーザーの課題や疑問を深く理解し、それらを解決する具体的で実用的な情報を提供することが重要です。

コンテンツ作成時は、読者の立場に立って「この情報は本当に役に立つか」「疑問が解決されるか」という視点で内容を見直しましょう。また、専門的な内容であっても、分かりやすい言葉で説明し、図表や画像を活用して理解しやすくすることが大切です。

E-A-Tを意識したコンテンツ品質向上

E-A-T(Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性)は、Googleがコンテンツの品質を評価する重要な指標です。これらの要素を強化することで、検索エンジンからの評価が向上し、結果的にアクセス数の増加につながります。

| E-A-T要素 | 向上方法 | 具体的な取り組み |

|---|---|---|

| 専門性 | 深い知識と経験を示す | 詳細な解説、実体験の共有、最新情報の提供 |

| 権威性 | 業界での地位を確立 | 被リンクの獲得、メディア掲載、専門家との協力 |

| 信頼性 | 正確性と透明性を保つ | 情報源の明記、定期的な更新、問い合わせ先の明示 |

構造化データとリッチスニペットの活用

構造化データを実装することで、検索結果に豊富な情報(リッチスニペット)を表示でき、クリック率の向上が期待できます構造化データは、検索エンジンがページの内容をより正確に理解するための情報です。

FAQ、レビュー、イベント情報、製品情報などの構造化データを適切に設定することで、検索結果での表示が豊かになり、ユーザーの注目を集めやすくなります。結果として、同じ順位でもより多くのクリックを獲得できる可能性があります。

コンテンツの定期的な更新と最適化

一度公開したコンテンツも、定期的な見直しと更新が必要です。情報の鮮度を保つことで、検索エンジンからの評価を維持し、継続的なアクセス数の確保につながります。

更新のタイミングとしては、情報に変更が生じた場合、新しい事例や統計データが利用可能になった場合、ユーザーからの質問や要望があった場合などが考えられます。また、季節性のあるコンテンツは、該当する時期に合わせて適切にメンテナンスを行いましょう。

コンテンツ最適化の実践チェックリスト

- タイトルにメインキーワードを含め、32文字以内で魅力的に作成

- メタディスクリプションは120文字以内で、検索者の興味を引く内容

- 見出しタグ(H1~H3)を適切に使用し、構造化された内容

- 画像には適切なalt属性を設定し、ファイル名も最適化

- 内部リンクを適切に配置し、関連コンテンツへの導線を確保

コンテンツの質を高めることで、検索エンジンからの評価とユーザー満足度の両方を向上させることができますよ。

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。

親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

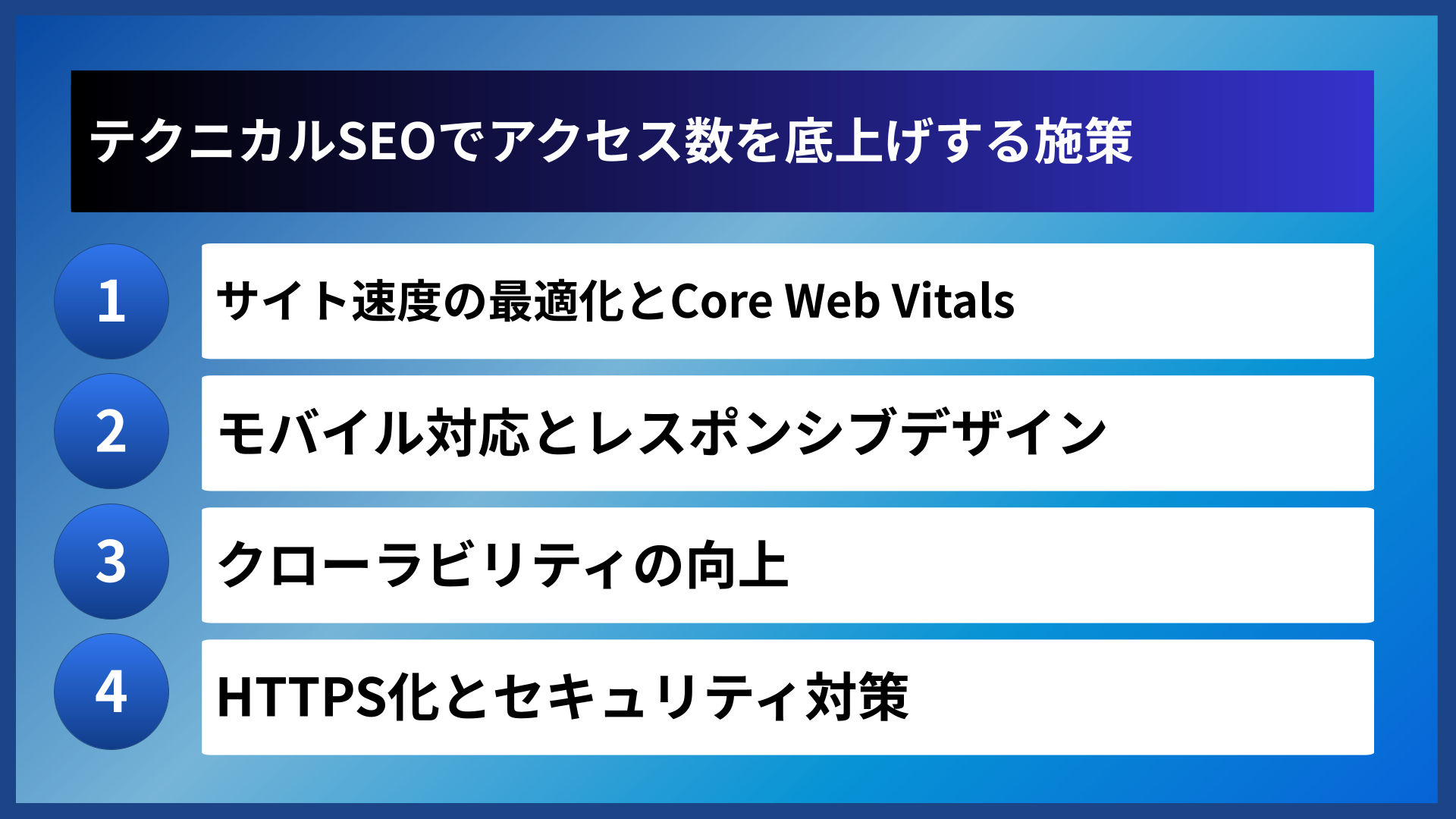

テクニカルSEOでアクセス数を底上げする施策

サイト速度の最適化とCore Web Vitals

ページの読み込み速度は、ユーザー体験と検索順位の両方に大きく影響する重要な要因ですGoogleは2021年からCore Web Vitalsを検索ランキングの要因として導入しており、サイト速度の重要性がさらに高まっています。

Core Web Vitalsは、LCP(Largest Contentful Paint)、FID(First Input Delay)、CLS(Cumulative Layout Shift)の3つの指標で構成されています。これらの指標を改善することで、ユーザー体験の向上と検索順位の向上を同時に実現できます。

モバイル対応とレスポンシブデザイン

現在、多くのユーザーがモバイルデバイスから検索を行っているため、モバイル対応は必須の要件となっています。Googleは2018年からモバイルファーストインデックスを導入しており、モバイル版のページが検索順位の基準となっています。

レスポンシブデザインの実装により、デバイスサイズに応じて最適な表示を提供し、すべてのユーザーに快適な閲覧体験を提供することが重要です。また、モバイル特有の操作性(タッチ操作、スワイプなど)を考慮したデザインも必要です。

クローラビリティの向上

検索エンジンのクローラーがサイト内を効率的に巡回できるよう、技術的な環境を整備することが重要ですXMLサイトマップの作成と提出、robots.txtファイルの適切な設定、内部リンク構造の最適化などが主要な対策となります。

| 対策項目 | 目的 | 実装方法 |

|---|---|---|

| XMLサイトマップ | ページの存在を通知 | Google Search Consoleから送信 |

| robots.txt | クローリング制御 | ルートディレクトリに配置 |

| 内部リンク | ページ間の関係性を示す | 関連性の高いページ間でリンク |

HTTPS化とセキュリティ対策

HTTPS化は、データの暗号化によってユーザーの安全性を確保するとともに、検索エンジンからの信頼性評価向上にも寄与します。HTTPSは2014年からGoogleの検索ランキング要因として採用されており、現在では標準的な要件となっています。

SSL証明書の導入により、URLがhttpからhttpsに変更されるため、適切なリダイレクト設定を行い、検索エンジンとユーザーの両方にとってスムーズな移行を実現することが重要です。

被リンク獲得戦略でアクセス数を加速させる方法

自然な被リンク獲得のアプローチ

最も効果的な被リンク獲得方法は、他サイトが自然にリンクしたくなるような価値の高いコンテンツを作成することです独自の調査データ、詳細な分析記事、実用的なツールやテンプレートなど、他では得られない価値を提供することで、自然な言及とリンクを獲得できます。

また、業界のトレンドや話題に対していち早く専門的な見解を示すことで、メディアや専門家からの引用を獲得する機会も増加します。タイムリーで質の高い情報発信を継続することが、長期的な被リンク獲得につながります。

関係性構築による被リンク戦略

業界内の関係者やインフルエンサーとの良好な関係を構築することで、被リンク獲得の機会を増やすことができます。SNSでの積極的な交流、業界イベントへの参加、専門家へのインタビュー実施などが有効な手法です。

ゲスト投稿の機会を活用することも効果的です。他サイトに価値のある記事を提供し、その中で自然に自サイトへのリンクを設置することで、質の高い被リンクを獲得できます。ただし、投稿先サイトの質と関連性を十分に検討することが重要です。

被リンク品質の評価と管理

すべての被リンクが同等の価値を持つわけではなく、リンク元サイトの権威性、関連性、アンカーテキストなどが重要な評価要因となりますGoogle Search ConsoleやAhrefsなどのツールを活用して、被リンクの状況を定期的に監視し、品質の評価を行いましょう。

| 評価基準 | 高品質な被リンク | 低品質な被リンク |

|---|---|---|

| リンク元の権威性 | ドメインオーソリティが高いサイト | 新規作成されたサイトやスパムサイト |

| コンテンツの関連性 | 同業界や関連テーマのサイト | 全く無関係なジャンルのサイト |

| アンカーテキスト | 自然で多様性のあるテキスト | 過度にキーワードを含むテキスト |

危険な被リンクの対処方法

低品質な被リンクや意図的でないスパムリンクが多数存在する場合、検索順位に悪影響を与える可能性があります。定期的な被リンク監査を実施し、問題のあるリンクを発見した場合は、リンク元サイトへの削除依頼やGoogleのリンク否認ツールの活用を検討しましょう。

ただし、リンク否認ツールは慎重に使用する必要があります。誤って質の高い被リンクを否認してしまうと、検索順位に悪影響を与える可能性があるため、十分な検討と専門的な判断が必要です。

被リンク獲得は時間がかかりますが、質の高いコンテンツ作りと関係性構築を継続することで、着実に成果を上げられるでしょう。

アクセス数測定と継続的な改善プロセス

Google Analyticsを活用した詳細分析

Google Analyticsは、Webサイトのアクセス状況を詳細に分析できる無料ツールで、SEO効果の測定に欠かせませんセッション数、ユーザー数、ページビュー数などの基本指標に加えて、流入経路別の分析、ユーザー行動の詳細、コンバージョン測定などが可能です。

特に重要なのは、オーガニック検索からの流入状況の分析です。どのキーワードからのアクセスが多いか、どのページが最も効果的かを把握することで、今後のSEO戦略の方向性を決定できます。

Search Consoleでの検索パフォーマンス監視

Google Search Consoleは、検索結果でのサイトのパフォーマンスを監視するための公式ツールです。検索クエリ、表示回数、クリック回数、平均掲載順位、クリック率などの詳細データを確認できます。

これらのデータを分析することで、どのキーワードで上位表示されているか、どのページの改善が必要かを特定できます。また、新しく上位表示され始めたキーワードを発見し、さらなる最適化の機会を見つけることも可能です。

KPI設定と目標管理

明確なKPI(重要業績評価指標)を設定することで、SEO対策の効果を定量的に評価し、改善点を特定できますアクセス数だけでなく、検索順位、クリック率、滞在時間、直帰率、コンバージョン率などの複合的な指標を監視することが重要です。

| KPI項目 | 測定目的 | 改善アプローチ |

|---|---|---|

| オーガニック流入数 | SEO全体の効果測定 | キーワード対策、コンテンツ改善 |

| 検索順位 | 個別キーワードの効果 | オンページ最適化、被リンク獲得 |

| 滞在時間 | コンテンツ品質の評価 | 内容の充実、読みやすさの向上 |

A/Bテストによる継続的な最適化

タイトル、メタディスクリプション、見出し構造、コンテンツの配置などについて、A/Bテストを実施することで、より効果的な要素を特定できます。小さな改善の積み重ねが、大きなアクセス数向上につながります。

テストを行う際は、一度に複数の要素を変更せず、単一要素の変更による効果を正確に測定することが重要です。また、統計的に有意な結果を得るために、十分な期間とデータ量を確保してテストを実施しましょう。

効果測定と改善のための実践チェックリスト

- Google AnalyticsとSearch Consoleの定期的な確認(週次・月次)

- 主要キーワードの順位変動を継続的に監視

- コンテンツのパフォーマンスを定期的に評価し、改善点を特定

- 競合他社の動向を把握し、自社の立ち位置を確認

- SEO対策の効果を定量的に報告できる体制を整備

データに基づいた継続的な改善こそが、長期的なSEO成功の秘訣といえるでしょう!

よくある質問

SEO対策によるアクセス数向上について、多くの方が抱く疑問にお答えします。

- SEO対策でアクセス数が増加するまでの期間はどれくらいですか?

-

一般的に、SEO対策の効果が現れるまでには3~6ヶ月程度かかることが多いです。ただし、サイトの現状、競合状況、対策内容によって期間は変動します。新規サイトの場合はさらに時間がかかる傾向があり、継続的な取り組みが重要です。

- キーワード選定で最も重要なポイントは何ですか?

-

最も重要なのは、検索ボリュームと競合性のバランスです。検索ボリュームが適度にあり、競合性が高すぎないキーワードを選定することで、効率的に上位表示を狙えます。また、自社のサービスや製品との関連性も重視し、コンバージョンにつながりやすいキーワードを優先することが大切です。

- 内部対策と外部対策のどちらを優先すべきでしょうか?

-

基本的には内部対策を先に充実させることをおすすめします。サイト構造、コンテンツ品質、テクニカルSEOなどの内部対策がしっかりしていない状態で外部対策を行っても、十分な効果を得にくいためです。内部対策である程度の基盤を整えた後に、被リンク獲得などの外部対策に取り組むことで、より効果的な結果が期待できます。

- モバイル対応はアクセス数にどの程度影響しますか?

-

モバイル対応は現代のSEOにおいて必須要件です。Googleはモバイルファーストインデックスを採用しており、モバイル版のページが検索順位の基準となっています。モバイル対応が不十分な場合、検索順位の低下によってアクセス数に大きな悪影響を与える可能性があります。

これらの質問以外にも疑問がございましたら、専門家にご相談することをおすすめします。

まとめ

SEO対策によるアクセス数の劇的な増加は、適切な戦略と継続的な取り組みによって実現可能です。キーワード選定から始まり、高品質なコンテンツ作成、テクニカルSEOの実装、被リンク獲得、そして効果測定と改善のサイクルを回すことが成功の鍵となります。

重要なのは、短期的な成果を求めるのではなく、長期的な視点で取り組むことです。検索エンジンのアルゴリズムは常に進化していますが、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供するという基本理念は変わりません。ユーザーファーストの姿勢を保ちながら、技術的な最適化も並行して進めることで、持続的なアクセス数向上を実現できるでしょう。

本記事で紹介した手法を参考に、自社サイトの状況に応じたSEO戦略を立案し、実践していただければと思います。継続的な改善を通じて、検索エンジンからの信頼を獲得し、多くのユーザーにリーチできるWebサイトを構築してください。