- カテゴリーページSEO対策の基本設定と重要性

タイトルタグ、メタディスクリプション、URL構造、見出しタグの最適化により、検索結果での上位表示とクリック率向上が期待できます。カテゴリーページは個別商品ページより検索ボリュームが大きく、適切な対策で売上に直結する流入を獲得できます。

- ユーザーに価値を提供するコンテンツ作成方法

カテゴリ説明文の充実、商品選びガイドの作成、ユーザー生成コンテンツの活用により、検索エンジンとユーザーの両方から高く評価されるページを構築できます。関連キーワードを自然に組み込みながら、300〜500文字程度の読みやすい説明文を配置することが効果的です。

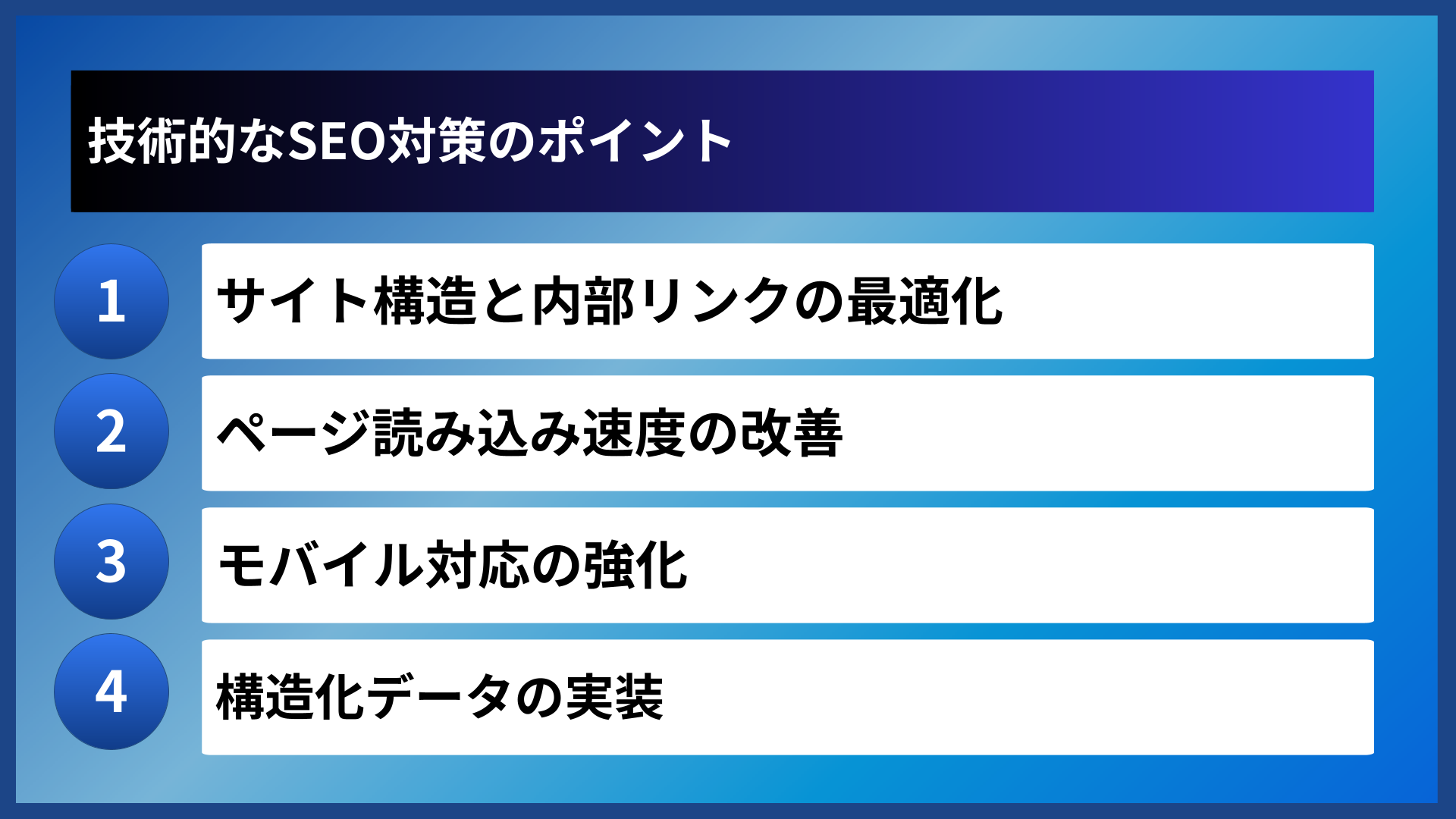

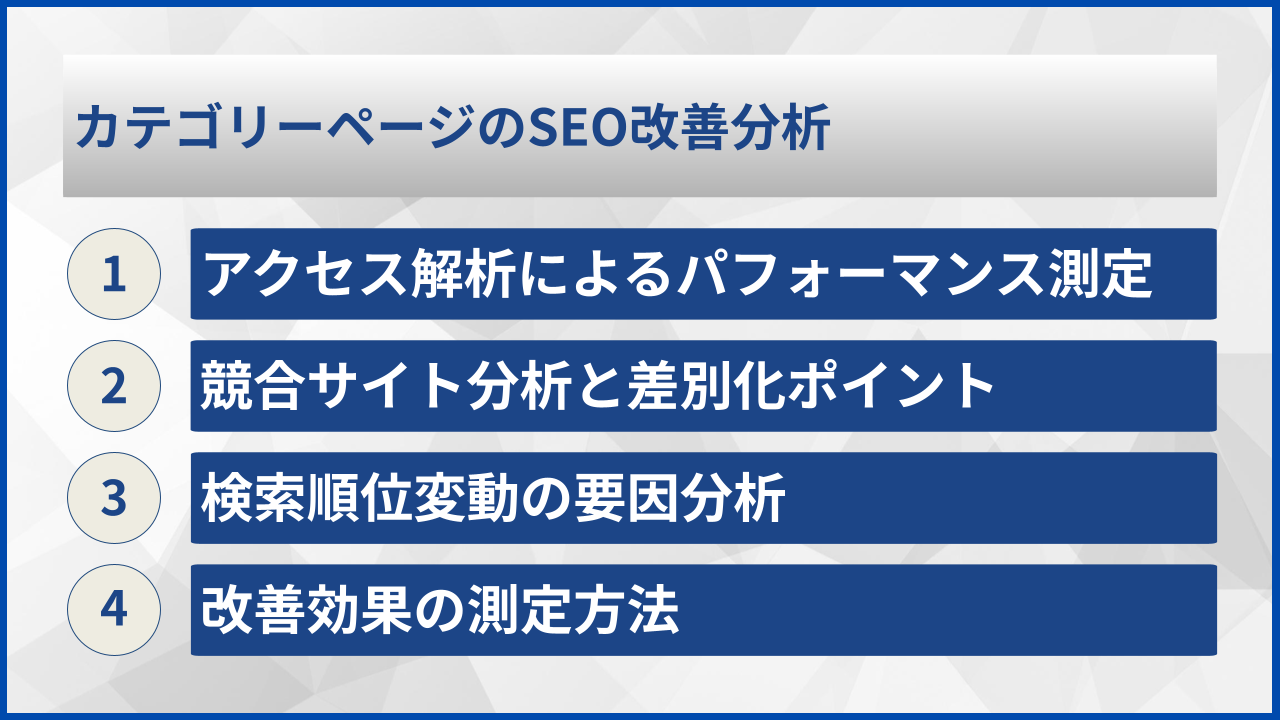

- 技術的SEO対策と継続的な改善分析の重要性

内部リンク最適化、ページ読み込み速度改善、モバイル対応強化、構造化データ実装などの技術的対策と、アクセス解析による定期的なパフォーマンス測定が長期的なSEO成功の鍵となります。一般的に効果は3〜6ヶ月程度で現れ始め、継続的な改善サイクルにより着実な成果向上が可能です。

ECサイトやコーポレートサイトにおいて、カテゴリーページのSEO対策は売上やコンバージョンに直結する重要な要素です。しかし、多くのサイト運営者がカテゴリーページのSEO対策を見落としがちで、その結果として検索エンジンからの流入を逃しているケースが数多く見受けられます。

カテゴリーページは商品一覧やサービス一覧を表示するページであり、ユーザーが特定の商品やサービスを探す際の入り口となる重要なページです。適切なSEO対策を行うことで、検索結果での上位表示が期待でき、結果として売上向上や集客効果の向上が見込まれます。

本記事では、カテゴリーページのSEO対策について、基本的な概念から具体的な設定方法、改善ポイントまで詳しく解説します。初心者の方でも理解できるよう、実践的なノウハウを交えながら分かりやすく説明していきます。

カテゴリーページのSEO対策とは

カテゴリーページSEO対策の重要性

カテゴリーページは一般的に個別商品ページよりも検索ボリュームが大きく、上位表示されることで多くの流入を獲得できる可能性があります。特にECサイトにおいては、カテゴリーページからの流入が売上に直結するケースが多く見られます。

また、カテゴリーページが検索エンジンで高く評価されることで、サイト全体の評価向上にも寄与します。検索エンジンはサイト構造を評価する際に、カテゴリーページの品質を重要視する傾向があります。

一般的なSEO対策との違い

カテゴリーページのSEO対策では、単一のテーマではなく、関連する複数の要素を包括的に扱う必要があります。個別記事のように一つのキーワードに特化するのではなく、カテゴリに属する様々なキーワードを自然に組み込む戦略が求められます。

さらに、カテゴリーページは定期的にコンテンツが更新される動的なページであることが多く、新商品の追加や既存商品の情報更新を考慮したSEO対策が重要です。

検索エンジンからの評価ポイント

検索エンジンがカテゴリーページを評価する主な要素として、コンテンツの網羅性、ページの使いやすさ、関連情報の充実度が挙げられます。単純に商品を羅列するだけでなく、そのカテゴリに関する有用な情報を提供することが重要です。

また、ページの読み込み速度やモバイル対応、内部リンク構造なども評価に大きく影響します。これらの技術的な要素も含めて総合的に対策を行う必要があります。

カテゴリーページのSEO対策は単なるキーワード最適化だけでなく、ユーザー体験の向上と検索エンジンの評価を両立させる包括的なアプローチが必要ですね。

カテゴリーページのSEO対策基本設定

タイトルタグの最適化

カテゴリーページのタイトルタグは、そのカテゴリの内容を端的に表現し、検索キーワードを適切に含める必要があります。タイトルタグは検索結果に表示される最も重要な要素であり、クリック率に直接影響します。

効果的なタイトルタグを作成する際は、メインキーワードを前方に配置し、カテゴリの特徴や魅力を簡潔に伝えることが重要です。また、同サイト内の他のページと重複しないよう、各カテゴリページで独自性を持たせる必要があります。

| 良い例 | 改善が必要な例 | 改善ポイント |

|---|---|---|

| レディース靴 – おしゃれな婦人靴を豊富に取り揃え | 商品一覧ページ | 具体的なカテゴリ名とメリット追加 |

| オーガニック野菜 – 安心安全な有機野菜をお届け | 野菜 | 特徴と価値提案を明確化 |

| ビジネスバッグ – 機能性抜群のメンズ鞄コレクション | バッグ | ターゲットと特徴を具体化 |

メタディスクリプションの設定

メタディスクリプションは検索結果のスニペットに表示され、ユーザーのクリック意欲を高める重要な役割を果たします。カテゴリーページでは、そのカテゴリで取り扱っている商品やサービスの概要と魅力を120〜160文字程度で簡潔に説明します。

効果的なメタディスクリプションには、カテゴリの特徴、取扱商品数、独自の価値提案、行動を促すフレーズなどを含めることが推奨されます。また、検索キーワードが含まれていると、検索結果で太字表示される可能性が高まります。

URL構造の最適化

カテゴリーページのURLは階層構造を明確に表現し、ユーザーと検索エンジンの両方にとって理解しやすい形式にすることが重要です。日本語を含む場合は適切にエンコードされることを確認し、英数字の場合は意味のある単語を使用します。

また、URLの階層が深くなりすぎないよう注意し、可能な限りシンプルで覚えやすい構造を心がけます。パラメータが多用されたURLは避け、静的なURL構造を採用することが推奨されます。

見出しタグの構成

カテゴリーページでは、H1タグにカテゴリ名を設定し、H2やH3タグを使って情報を整理することが重要です。商品一覧の前後に、そのカテゴリに関する説明文や特徴を見出しとともに配置することで、SEO効果を高めることができます。

見出しタグの階層は論理的な構造を保ち、ユーザーがページの内容を素早く把握できるよう配慮します。また、各見出しには関連キーワードを自然に組み込み、コンテンツの主題を明確に示すことが大切です。

カテゴリーページのSEO基本設定チェックリスト

- タイトルタグにカテゴリキーワードを含めているか

- メタディスクリプションは120-160文字で魅力的か

- URLは階層構造が明確で理解しやすいか

- H1タグは1つだけでカテゴリ名を適切に表現しているか

- 見出しタグは論理的な階層構造になっているか

基本設定は地味ですが、SEO効果の土台となる重要な部分です。これらをしっかり設定することで、後の施策効果も大きく変わってきます。

バクヤスAI 記事代行では、

高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

効果的なコンテンツ作成方法

カテゴリ説明文の充実

カテゴリーページの冒頭に配置する説明文は、そのカテゴリの価値と特徴を明確に伝える重要な要素です。この説明文により、ユーザーは自分が求める情報があるページかどうかを素早く判断できます。

効果的な説明文を作成する際は、そのカテゴリで扱っている商品やサービスの概要、特徴、選び方のポイントなどを含めます。また、検索キーワードを自然に組み込みながら、読みやすい文章を心がけることが重要です。

説明文の長さは300〜500文字程度が適切とされており、あまり長すぎると読まれない可能性があります。重要な情報を前半に配置し、詳細情報は後半に記載する構成が効果的です。

関連キーワードの自然な組み込み

カテゴリーページでは、メインキーワードだけでなく、関連キーワードや共起語を自然に組み込むことで、検索エンジンに対してそのページのテーマを明確に伝えることができます。キーワードの詰め込みは逆効果となるため、自然な文章の流れを重視します。

関連キーワードの選定には、そのカテゴリに興味を持つユーザーがどのような言葉で検索するかを考慮することが重要です。商品の特徴、用途、ターゲット層など、多角的な視点からキーワードを抽出し、コンテンツに組み込みます。

商品選びガイドの作成

カテゴリーページに商品選びのガイドを設置することで、ユーザーの購買意欲を高めるとともに、ページの滞在時間を延ばすことができます。このようなガイドコンテンツは検索エンジンからも価値の高いコンテンツとして評価される傾向があります。

効果的な商品選びガイドには、用途別の選び方、サイズや機能の比較、価格帯による違いなどを含めます。表やチャートを活用して視覚的に分かりやすく情報を整理することも重要です。

| ガイド要素 | 内容例 | SEO効果 |

|---|---|---|

| 用途別選び方 | ビジネス用、カジュアル用、フォーマル用 | 多様な検索意図に対応 |

| 機能比較 | 防水性、軽量性、耐久性の比較 | 専門性の高いコンテンツ評価 |

| 価格帯ガイド | エントリー、ミドル、ハイエンド | 幅広いユーザーニーズに対応 |

ユーザー生成コンテンツの活用

レビューや評価、質問・回答など、ユーザーが生成するコンテンツを適切に配置することで、カテゴリーページの情報量と信頼性を向上させることができます。これらのコンテンツは検索エンジンにとって価値の高いオリジナルコンテンツとして認識されます。

ユーザー生成コンテンツを効果的に活用するためには、適切なモデレーション体制を構築し、品質の高いコンテンツを選別して表示することが重要です。また、偽のレビューや意味のない投稿は排除し、真正性を保つことが必要です。

コンテンツ品質向上のためのチェックポイント

- カテゴリ説明文は300-500文字で価値を明確に伝えているか

- 関連キーワードが自然に組み込まれているか

- 商品選びのガイドが充実しているか

- ユーザーレビューが適切に表示されているか

- 情報は最新の状態に保たれているか

ユーザーにとって本当に価値のあるコンテンツを作ることが、結果的に最も効果的なSEO対策になります。商品選びで迷っているユーザーの気持ちになって考えてみましょう。

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。

親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

技術的なSEO対策のポイント

サイト構造と内部リンクの最適化

カテゴリーページは サイト全体の構造において重要な役割を果たすため、適切な内部リンク構造を構築することが重要です。上位カテゴリーや下位カテゴリー、関連商品への導線を明確にすることで、ユーザビリティとSEO効果の両方を向上させることができます。

効果的な内部リンク構造を作るためには、パンくずリストの設置、関連カテゴリーへのリンク、人気商品や新着商品への導線などを適切に配置することが重要です。また、リンクのアンカーテキストには関連キーワードを含めることで、SEO効果を高めることができます。

さらに、カテゴリーページからの発リンク数が多くなりすぎないよう調整し、重要なページに対してリンクジュースを効果的に渡すことも大切です。

ページ読み込み速度の改善

カテゴリーページは商品画像や情報が多く含まれるため、ページの読み込み速度が遅くなりがちです。読み込み速度はユーザー体験に直接影響するだけでなく、検索エンジンのランキング要因としても重要視されています。

読み込み速度を改善するための主な対策には、画像の最適化、キャッシュの活用、不要なプラグインの削除、サーバーのレスポンス時間短縮などがあります。特に商品画像については、適切なサイズでの配信と遅延読み込み機能の実装が効果的です。

| 改善項目 | 具体的な対策 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 画像最適化 | WebP形式への変換、適切なサイズでの配信 | ページサイズの大幅削減 |

| キャッシュ活用 | ブラウザキャッシュ、CDNの利用 | リピート訪問時の高速化 |

| コード最適化 | CSS/JavaScriptの圧縮、不要コード削除 | 転送データ量の削減 |

モバイル対応の強化

現在の検索環境では、モバイルファーストインデックスが採用されているため、カテゴリーページのモバイル対応は必須要件となっています。レスポンシブデザインの実装だけでなく、モバイルでの使いやすさを重視した設計が重要です。

モバイル対応の強化では、タッチ操作のしやすさ、フォントサイズの適切な設定、画面サイズに応じたレイアウト調整などを行います。また、商品一覧の表示方法や絞り込み機能の操作性についても、モバイル環境を考慮した最適化が必要です。

構造化データの実装

カテゴリーページには適切な構造化データを実装することで、検索エンジンがページの内容をより詳細に理解できるようになります。商品情報、価格、在庫状況、レビュー評価などを構造化データでマークアップすることで、リッチスニペットとして検索結果に表示される可能性があります。

構造化データの実装により、検索結果でのクリック率向上が期待できるだけでなく、音声検索への対応や将来的な検索機能の変化にも適応しやすくなります。JSON-LD形式での実装が推奨されており、Google Search ConsoleやSchema.orgの検証ツールを使用して正しく実装されているかを確認することが重要です。

技術的な対策は即座に効果が現れにくいものですが、長期的なSEO効果には欠かせません。一度整備すれば継続的にプラスの効果をもたらしてくれるでしょう!

カテゴリーページのSEO改善分析

アクセス解析によるパフォーマンス測定

Google Analyticsやサーチコンソールを活用して、カテゴリーページの検索パフォーマンスを定期的に測定することが改善の第一歩です。オーガニック検索からの流入数、滞在時間、直帰率、コンバージョン率などの指標を継続的に監視します。

特に重要な指標として、検索クエリ別の掲載順位、クリック率、表示回数があります。これらのデータから、どのキーワードで上位表示されているか、どのような検索意図に応えられていないかを把握できます。

また、ページ内での行動分析により、ユーザーがどの部分に注目しているか、どこで離脱しているかを特定し、コンテンツ改善の指針とすることができます。

競合サイト分析と差別化ポイント

同業他社や競合サイトのカテゴリーページを分析することで、自社サイトの強みと弱みを客観的に評価できます。競合分析では、コンテンツの充実度、ページ構成、技術的な実装状況、ユーザビリティなどを多角的に評価します。

競合サイトとの比較により、不足している要素や改善すべき点が明確になります。ただし、単純な模倣ではなく、自社の強みを活かした独自の価値提案を見つけることが重要です。

| 比較項目 | 自社の評価 | 競合の状況 | 改善の方向性 |

|---|---|---|---|

| 商品説明の詳細度 | 普通 | 非常に詳細 | 専門情報の追加が必要 |

| ユーザーレビュー | 少ない | 多数 | レビュー促進施策が必要 |

| 絞り込み機能 | 充実 | 基本的 | 現状の優位性を維持 |

検索順位変動の要因分析

カテゴリーページの検索順位は様々な要因により変動します。検索アルゴリズムの更新、競合サイトの改善、季節要因、社会情勢の変化などが影響する可能性があります。

順位変動の要因を正確に分析することで、適切な対応策を講じることができ、順位下降時の迅速な回復や順位向上時の要因活用が可能になります。

要因分析では、変動のタイミングと前後の施策内容、競合サイトの動向、検索アルゴリズムの更新情報などを総合的に検討します。単発的な変動なのか、継続的な傾向なのかを見極めることも重要です。

改善効果の測定方法

実施した改善施策の効果を適切に測定するためには、事前に測定指標と期待値を設定し、一定期間経過後に結果を評価する仕組みが必要です。短期的な効果と長期的な効果を区別して測定することで、施策の真の価値を判断できます。

改善効果の測定では、直接的な指標だけでなく、間接的な指標も含めて総合的に評価することが重要です。検索順位の向上だけでなく、ユーザーエンゲージメントの改善やコンバージョン率の向上なども含めて判断します。

SEO分析で重点的にチェックすべき項目

- オーガニック検索からの流入数とその推移

- 主要キーワードでの検索順位変動

- 競合サイトとのコンテンツ品質比較

- ページ内でのユーザー行動分析

- 改善施策前後での指標変化

データに基づいた分析と改善のサイクルを回すことで、着実にSEO効果を向上させることができます。感覚に頼らず、数字で効果を把握することが成功への近道です。

よくある質問

カテゴリーページのSEO対策について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。これらの情報を参考に、より効果的なSEO対策を実施してください。

- カテゴリーページのSEO対策はどのくらいの期間で効果が現れますか?

-

一般的に、カテゴリーページのSEO対策効果は3〜6ヶ月程度で現れ始めることが多いです。ただし、競合状況やサイトの規模、実施する施策の内容によって期間は変動します。技術的な改善は比較的早く効果が現れ、コンテンツ改善は時間をかけて徐々に効果を発揮する傾向があります。

- 商品数が少ないカテゴリーページでもSEO対策は有効ですか?

-

商品数が少なくても、適切なSEO対策により検索エンジンからの流入を増やすことは可能です。商品数の少なさを補うために、カテゴリに関する詳細な説明、選び方ガイド、関連情報の充実などを行い、ユーザーにとって価値の高いページを作成することが重要です。

- カテゴリーページの重複コンテンツを避ける方法は?

-

重複コンテンツを避けるためには、各カテゴリーページに独自のコンテンツを作成し、説明文や見出しを差別化することが重要です。また、カノニカルタグの適切な設定、類似カテゴリーの統合検討、商品説明の個別化などの対策が効果的です。自動生成されるコンテンツには特に注意が必要です。

- カテゴリーページでのキーワード密度はどの程度が適切ですか?

-

カテゴリーページでのキーワード密度は1.5〜2%程度が適切とされています。しかし、単純な密度よりも、キーワードが自然な文脈で使用されているかが重要です。読みにくい文章になるほどキーワードを詰め込むことは逆効果となるため、ユーザビリティを重視しながらキーワードを配置することを心がけてください。

これらの質問と回答を参考に、カテゴリーページのSEO対策をより効果的に実施していただければと思います。

まとめ

カテゴリーページのSEO対策は、単純な商品一覧ページの最適化を超えて、ユーザー体験の向上と検索エンジンの評価向上を両立させる包括的なアプローチが必要です。基本設定からコンテンツ充実、技術的最適化、そして継続的な分析改善まで、各段階での適切な対策が成功の鍵となります。

特に重要なのは、ユーザーにとって真に価値のあるコンテンツを提供することです。商品選びに悩むユーザーをサポートする情報や、そのカテゴリに関する専門知識を提供することで、自然と検索エンジンからの評価も高まります。

また、SEO対策は一度実施すれば終わりではなく、継続的な改善が必要です。定期的な分析と改善施策の実施により、長期的な成果向上を図ることができます。本記事で紹介した手法を参考に、自社サイトのカテゴリーページSEO対策を着実に進めていってください。