- Webサイト改善がビジネス成果に与える具体的な影響と重要性

ユーザーエクスペリエンスの向上により直帰率の改善やコンバージョン率の20〜30%向上が期待でき、検索エンジンでの上位表示や競合優位性の確立にもつながります。ページ読み込み速度が3秒を超えると約53%のユーザーが離脱するため、継続的な改善が企業の成長に不可欠です。

- データ分析に基づいた現状把握から改善実施までの具体的手順

Google Analyticsなどのツールを活用した定量分析、5名程度で85%の問題を発見できるユーザビリティテスト、競合サイト分析により客観的な現状把握を行います。その上でナビゲーション設計の最適化、レスポンシブデザインの実装、フォーム最適化などを段階的に実施することが効果的です。

- 効果測定とKPI設定による継続的な改善サイクルの構築方法

明確なKPI設定と測定体制の構築、A/Bテストによる改善効果の検証、日次・週次・月次での定期的なモニタリングにより、データドリブンな改善活動を実現できます。ユーザビリティ改善は1〜2週間、SEO対策は3〜6ヶ月程度で効果が現れるため、長期的視点での計画的な取り組みが成功の鍵となります。

Webサイトの改善は、現在のデジタル時代において企業や個人事業主にとって避けて通れない重要な課題です。しかし、どこから手を付ければよいのか、どのような手順で進めればよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。本記事では、Webサイト改善の基本的な考え方から具体的な手順、そして効果的な実施方法まで、初心者でも理解できるように7つのポイントに分けて詳しく解説します。適切なWebサイト改善を実施することで、ユーザビリティの向上、コンバージョン率の増加、検索エンジンでの上位表示など、様々な効果を期待することができます。

Webサイト改善の重要性

ユーザーエクスペリエンス向上の必要性

現代のWeb利用者は、使いやすく情報を見つけやすいサイトを求めています。ページの読み込み速度が3秒を超えると約53%のユーザーが離脱するという調査結果もあり、ユーザーエクスペリエンスの改善は急務となっています。特にモバイルデバイスからのアクセスが増加している現在、レスポンシブデザインやタッチ操作に配慮したインターフェースの最適化が重要です。

また、直感的なナビゲーション設計や情報の階層構造の整理により、ユーザーが求める情報により早くたどり着けるようになります。これらの改善により、サイト滞在時間の延長やページビュー数の増加を期待できます。

ビジネス成果への直接的な影響

Webサイト改善は、直接的にビジネス成果に影響を与える重要な要素です。コンバージョン率の向上、リード獲得数の増加、売上の拡大など、定量的な成果として現れます。

適切なCTA(Call to Action)の配置やフォームの最適化により、コンバージョン率が20%から30%向上するケースも珍しくありません。また、SEO対策と連動したコンテンツの改善により、検索エンジンからの自然流入を増やすことも可能です。

競合優位性の確立

継続的なWebサイト改善により、競合他社に対する優位性を確立できます。業界のトレンドや最新技術を取り入れることで、ユーザーに新鮮で価値のある体験を提供し続けることができます。

特に、データ分析に基づいた改善施策の実施により、競合他社が気づいていない課題や機会を発見し、先手を打つことが可能になります。

Webサイト改善の効果を最大化するためのチェックポイント

- ユーザーの行動データを定期的に分析する

- モバイルファーストの視点で設計を見直す

- コンバージョンポイントを明確に設定する

- 競合他社の動向を継続的に調査する

Webサイト改善は一度きりの作業ではなく、継続的に取り組む必要がありますね

現状分析の実施方法

アクセス解析データの活用

Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを活用して、サイトの現状を定量的に把握します。ページビュー、セッション数、直帰率、平均滞在時間などの基本指標から、ユーザーの行動パターンを読み取ることができます。

特に重要なのは、流入経路別の分析です。オーガニック検索、ソーシャルメディア、直接アクセス、リファラルサイトなど、それぞれの経路でのユーザー行動の違いを把握することで、より効果的な改善策を立案できます。

| 分析項目 | 確認ポイント | 改善の方向性 |

|---|---|---|

| 直帰率 | 70%以上は要改善 | コンテンツの質向上、内部リンクの最適化 |

| 平均滞在時間 | 業界平均との比較 | ユーザビリティの改善、コンテンツの充実 |

| コンバージョン率 | 目標値との差異 | CTAの最適化、フォーム改善 |

ユーザビリティテストの実施

実際のユーザーがサイトをどのように利用しているかを観察するユーザビリティテストは、数値では見えない課題を発見するために重要な手法です。

5名程度の被験者によるテストでも、全体の85%のユーザビリティ問題を発見できると言われています。タスク実行中のユーザーの行動や発言から、直感的でない操作箇所や理解しづらいコンテンツを特定できます。

競合サイト分析の重要性

同業他社のWebサイトを分析することで、業界標準や優れた事例を把握できます。デザイントレンド、機能実装、コンテンツ戦略などの観点から比較検討し、自社サイトの相対的な位置づけを把握します。

また、SEOの観点から競合サイトのキーワード戦略やコンテンツ構成を分析することで、検索エンジンでの上位表示を目指すための施策立案にも活用できます。

現状分析は改善の土台となる重要なプロセスです。データに基づいた客観的な判断を心がけましょう

バクヤスAI 記事代行では、

高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

ユーザビリティ改善の具体策

ナビゲーション設計の最適化

直感的で分かりやすいナビゲーション設計は、ユーザーが迷わずに目的の情報にたどり着くために不可欠です。メニュー項目は7±2の法則に従い、5〜9項目程度に収めることで、ユーザーの認知負荷を軽減できます。

また、パンくずナビゲーションの設置により、ユーザーが現在どのページにいるのかを明確に示し、サイト内での現在位置を把握しやすくなります。グローバルナビゲーションは全ページで統一し、一貫性を保つことが重要です。

レスポンシブデザインの実装

モバイルデバイスからのアクセスが全体の50%以上を占める現在、レスポンシブデザインの実装は必須要件となっています。画面サイズに応じて最適化されたレイアウト、読みやすいフォントサイズ、タッチ操作に適したボタンサイズなどを考慮する必要があります。

Googleのモバイルファーストインデックスにより、モバイル版のサイト品質がSEOにも直接影響するため、モバイル最適化は検索順位向上の観点からも重要です。

| デバイス | 最適化ポイント | 推奨設定 |

|---|---|---|

| スマートフォン | タップ領域のサイズ | 44px以上 |

| タブレット | 横向き表示の対応 | ランドスケープモード最適化 |

| PC | マウスホバー効果 | 視覚的フィードバック |

フォーム最適化の実践

お問い合わせフォームや会員登録フォームは、コンバージョンに直結する重要な要素です。入力項目の削減、エラーメッセージの改善、入力支援機能の実装により、フォーム完了率を大幅に向上させることができます。

必須項目と任意項目の明確な区別、リアルタイムバリデーション、自動補完機能の実装など、ユーザーの入力負担を軽減する工夫が効果的です。また、プログレスインジケータにより、フォーム全体のボリュームと現在の進捗を視覚的に示すことも重要です。

ユーザビリティ改善の効果測定チェックリスト

- タスク完了率の測定と改善前後の比較

- エラー発生率の監視とトラブルシューティング

- ユーザーサポートへの問い合わせ内容の分析

- A/Bテストによる改善効果の定量評価

ユーザビリティの改善は段階的に進めていくことが大切です。一度に多くを変更せず、効果を確認しながら進めていきましょう!

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。

親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

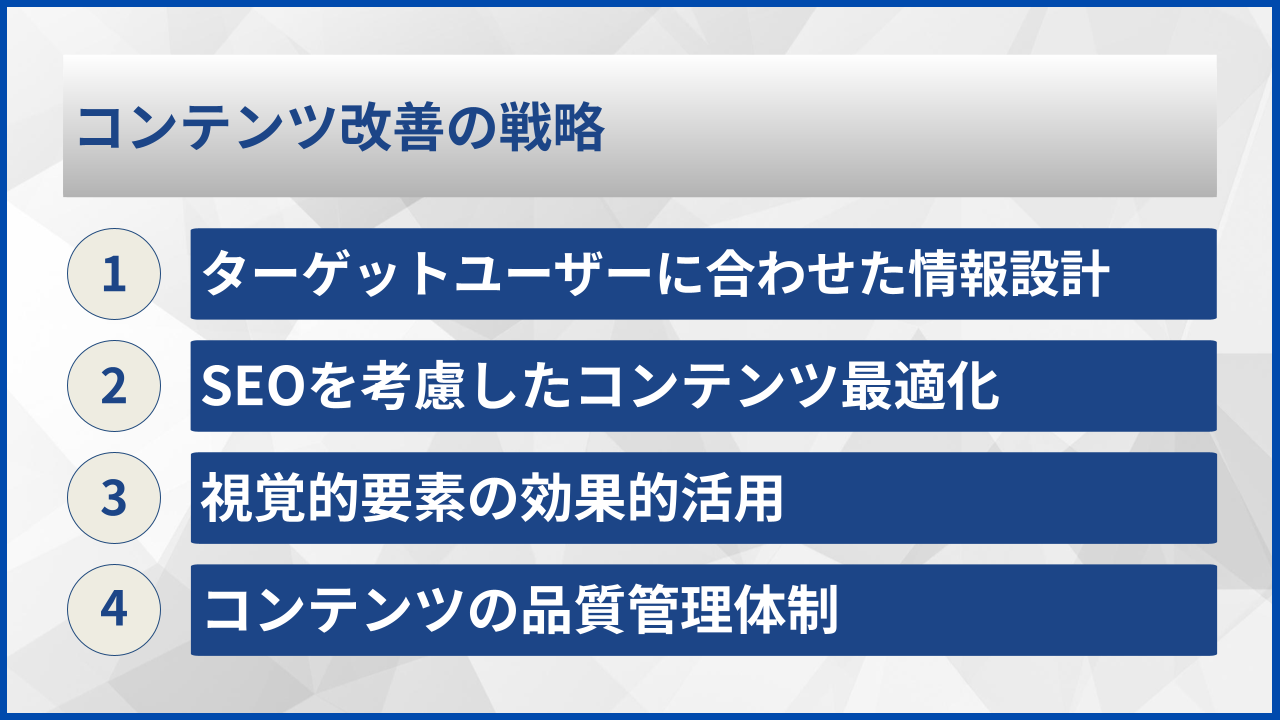

コンテンツ改善の戦略

ターゲットユーザーに合わせた情報設計

効果的なコンテンツ改善には、まずターゲットユーザーのペルソナを明確に定義することが重要です。ユーザーの属性、課題、求めている情報の種類を具体的に把握することで、より適切なコンテンツ戦略を立案できます。

情報の階層構造を整理し、ユーザーが求める情報に効率的にアクセスできるよう配慮します。カテゴリ分けやタグ付けを適切に行い、関連性の高いコンテンツ同士を内部リンクで結ぶことで、サイト内での回遊性も向上させることができます。

SEOを考慮したコンテンツ最適化

検索エンジンからの自然流入を増やすためには、SEOを考慮したコンテンツ作成が不可欠です。キーワード調査に基づいたトピック選定、適切なタイトルタグとメタディスクリプションの設定、見出し構造の最適化などを実施します。

検索意図に合致したコンテンツを提供することで、検索結果での上位表示とユーザー満足度の向上を同時に実現できます。また、定期的なコンテンツの更新により、検索エンジンからの評価も維持・向上させることができます。

視覚的要素の効果的活用

テキストだけでなく、画像、動画、インフォグラフィックなどの視覚的要素を適切に活用することで、コンテンツの理解度と印象度を大幅に向上させることができます。

特に複雑な概念や手順を説明する際には、図表やフローチャートを用いることで、ユーザーの理解を促進できます。また、alt属性の適切な設定により、アクセシビリティとSEO効果の両方を向上させることも重要です。

コンテンツの品質管理体制

継続的にコンテンツの品質を維持・向上させるためには、明確な品質管理体制の構築が必要です。コンテンツ作成ガイドライン、校正・校閲プロセス、定期的な品質監査などを実施します。

また、ユーザーからのフィードバックや問い合わせ内容を分析し、コンテンツの改善点を継続的に発見・対応することで、より価値の高い情報提供を実現できます。

| コンテンツタイプ | 改善ポイント | 効果測定指標 |

|---|---|---|

| ブログ記事 | 読みやすさ、専門性、独自性 | 滞在時間、シェア数、被リンク数 |

| 製品説明 | 分かりやすさ、信頼性、説得力 | コンバージョン率、問い合わせ数 |

| FAQ | 網羅性、正確性、更新頻度 | 検索利用率、問い合わせ減少率 |

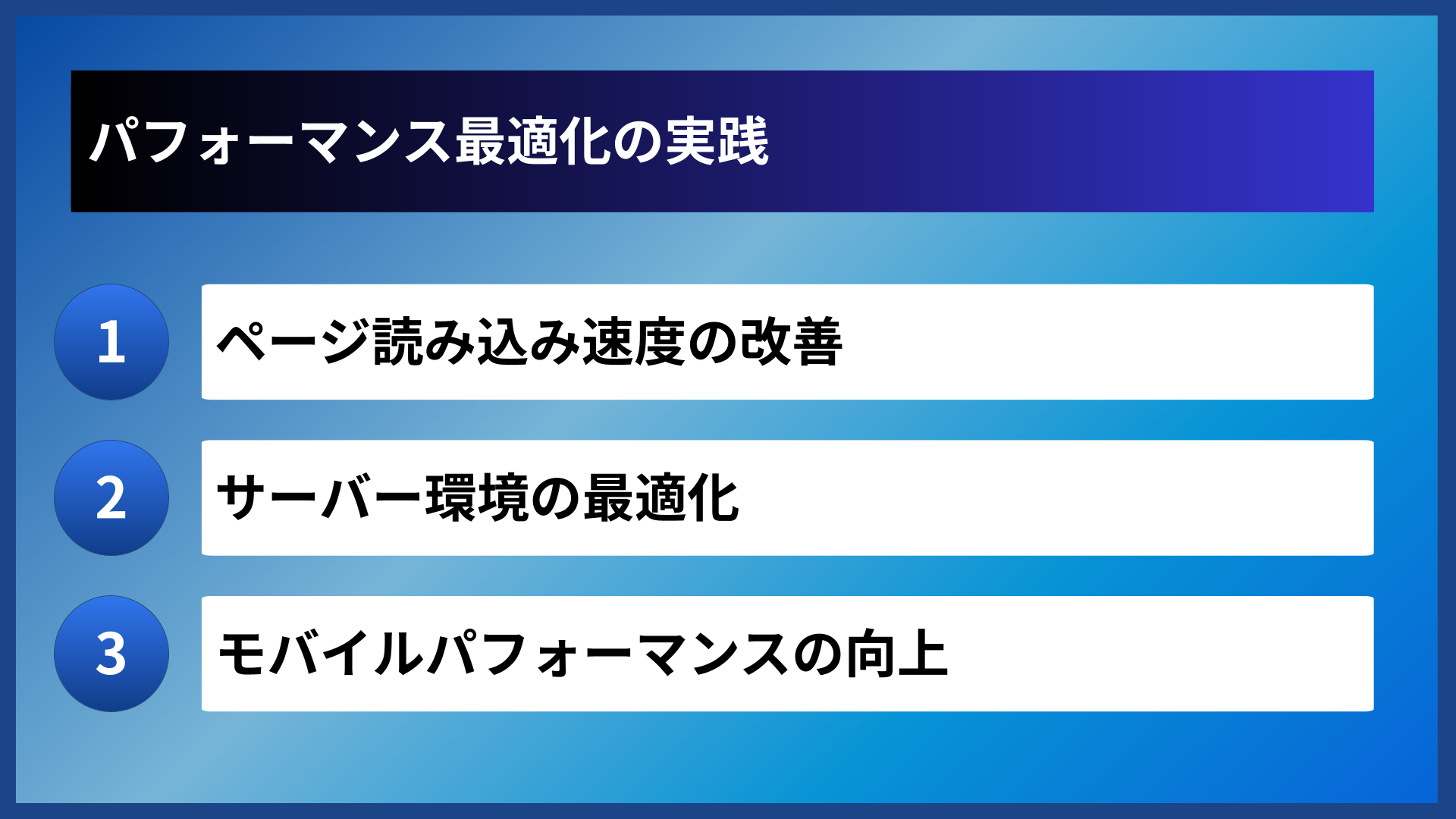

パフォーマンス最適化の実践

ページ読み込み速度の改善

ページの読み込み速度は、ユーザー体験に直接影響する重要な要素です。読み込み速度が1秒遅くなると、コンバージョン率が7%、ページビューが11%、顧客満足度が16%低下するという調査結果があります。

具体的な改善手法として、画像の最適化、CSSとJavaScriptの圧縮、CDNの活用、キャッシュ機能の実装などが効果的です。また、Google PageSpeed InsightsやGTmetrixなどのツールを活用して、定期的にパフォーマンスを測定・監視することが重要です。

サーバー環境の最適化

サーバーの性能とサイトの表示速度には密接な関係があります。適切なサーバー選択、データベースの最適化、不要なプラグインの削除などにより、サーバーレスポンス時間を短縮できます。

HTTP/2やHTTP/3などの最新プロトコルの採用により、従来よりも高速な通信を実現し、複数のリソースを並行して効率的に読み込むことができます。

モバイルパフォーマンスの向上

モバイルデバイスでのパフォーマンス最適化には、特別な配慮が必要です。通信環境の制約や端末性能の違いを考慮し、軽量化されたモバイル専用の設計を検討することが効果的です。

AMP(Accelerated Mobile Pages)の導入やプログレッシブウェブアプリ(PWA)への対応により、モバイル環境での読み込み速度を大幅に向上させることも可能です。

パフォーマンス改善の測定チェックポイント

- Core Web Vitalsの指標改善

- ファーストビューの読み込み時間短縮

- 画像最適化による容量削減

- サーバーレスポンス時間の監視

パフォーマンス改善は継続的な取り組みが重要です。定期的な測定と最適化を心がけていきましょう

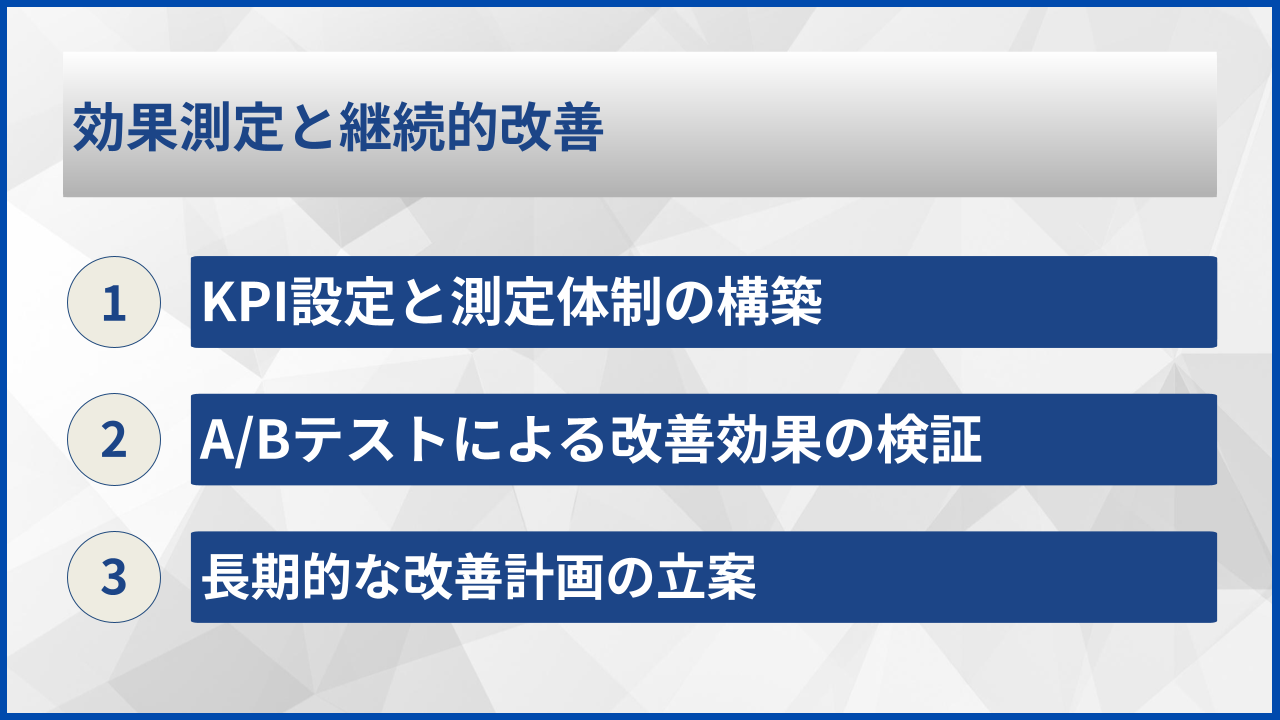

効果測定と継続的改善

KPI設定と測定体制の構築

効果的な改善活動を行うためには、明確なKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。ビジネス目標に直結する指標を選定し、改善前後の変化を定量的に把握できる体制を構築することが重要です。

一般的なKPIとして、コンバージョン率、平均滞在時間、直帰率、ページビュー数などがありますが、業種や事業形態に応じて最適な指標を選択する必要があります。また、短期的な指標と長期的な指標のバランスを考慮し、包括的な評価体系を設計します。

A/Bテストによる改善効果の検証

A/Bテストは、改善施策の効果を客観的に検証するための有効な手法です。同じ条件下で異なるバージョンを比較することで、どちらがより優れた結果をもたらすかを統計的に判断できます。

テストの実施期間は最低でも2週間以上確保し、統計的有意性を確保できるだけのサンプル数を集めることが重要です。また、季節性や外部要因の影響を考慮し、公平な条件でのテストを実施する必要があります。

長期的な改善計画の立案

Webサイト改善は継続的な取り組みであるため、長期的な改善計画の立案が重要です。優先度の高い課題から段階的に改善を実施し、定期的に計画の見直しを行います。

また、技術トレンドやユーザー行動の変化に対応するため、四半期ごとの改善計画の見直しや年次の大規模改善などを計画的に実施することで、サイトの競争力を維持できます。

| 測定頻度 | 対象指標 | 改善アクション |

|---|---|---|

| 日次 | アクセス数、コンバージョン数 | 異常値の早期発見と対応 |

| 週次 | 流入経路別パフォーマンス | マーケティング施策の効果検証 |

| 月次 | 総合的なサイト改善効果 | 改善計画の進捗確認と調整 |

効果測定は改善活動の羅針盤となります。データを正しく読み取り、次の施策につなげることが成功の鍵となります

よくある質問

Webサイト改善に関してよく寄せられる質問と回答をまとめました。改善活動を進める際の参考にしてください。

- Webサイト改善はどのくらいの期間で効果が出ますか?

-

改善内容によって効果が現れる期間は異なります。ユーザビリティ改善やパフォーマンス最適化は比較的早く効果が現れ、1〜2週間程度で変化を確認できることが多いです。一方、SEO対策やコンテンツ改善は3〜6ヶ月程度の期間を要することが一般的です。継続的な改善活動により、長期的により大きな効果を期待できます。

- 改善の優先順位はどのように決めればよいですか?

-

改善の優先順位は、ビジネスへの影響度と実装の難易度を総合的に判断して決定します。コンバージョン率に直接影響する要素や、多くのユーザーが利用する機能の改善を優先することが効果的です。また、現状分析で発見された重大な問題や、競合他社と比較して劣っている部分も優先度が高くなります。限られたリソースで最大の効果を得るため、影響度の大きい改善から段階的に実施することをお勧めします。

- 小さな企業でも効果的なWebサイト改善は可能ですか?

-

企業規模に関わらず、効果的なWebサイト改善は可能です。大規模な予算をかけなくても、基本的なユーザビリティ改善、コンテンツの質向上、パフォーマンス最適化などは実現できます。特に、Google Analyticsなどの無料ツールを活用した現状分析や、段階的な改善アプローチにより、コストを抑えながら着実に成果を上げることができます。重要なのは、ユーザー目線での改善を継続的に実施することです。

これらの質問と回答を参考に、自社のWebサイト改善活動を効果的に進めていきましょう。

まとめ

Webサイト改善は、現状分析から始まり、ユーザビリティ向上、コンテンツの質向上、パフォーマンス最適化、そして継続的な効果測定まで、包括的なアプローチが必要です。重要なのは、データに基づいた客観的な判断と、ユーザー目線での改善を継続的に実施することです。

本記事で紹介した7つのポイントを参考に、段階的かつ計画的に改善活動を進めることで、ビジネス成果の向上とユーザー満足度の向上を同時に実現できます。改善は一度きりの作業ではなく、継続的な取り組みとして捉え、長期的な視点での価値向上を目指しましょう。

効果的なWebサイト改善により、競合他社との差別化を図り、持続可能なWebプレゼンスを構築することが可能になります。今回解説した手法を実践し、より良いWebサイトの構築を目指してください。