スマートフォンでウェブサイトを閲覧する機会が急増している現代において、モバイルフレンドリーへの対応はSEO対策の重要な柱となっています。Googleは2015年からモバイルフレンドリーを検索順位の評価要素に加え、2018年にはモバイルファーストインデックスを本格導入しました。これにより、モバイル対応が不十分なサイトは検索順位が下がるリスクを抱えることになります。本記事では、モバイルフレンドリーの基本的な概念から、SEOへの具体的な影響、確認方法、そして実践的な対策までを網羅的に解説します。自社サイトのモバイル対応状況を把握し、効果的な改善施策を実行するための参考にしてください。

- モバイルフレンドリーの定義とSEOにおける重要性

Googleはモバイル対応を検索順位の評価要素としており、対応していないサイトは順位低下のリスクがあります

- 自社サイトのモバイルフレンドリー状況を確認する方法

Googleが提供する無料ツールやSearch Consoleを活用することで、簡単に診断できます

- 具体的なモバイルフレンドリー対策の実践方法

レスポンシブデザインの導入やタップ領域の最適化など、効果的な改善施策を実行できます

モバイルフレンドリーとは

モバイルフレンドリーの定義

モバイルフレンドリーなサイトとは、スマートフォンで表示した際に横スクロールが不要で、文字が拡大せずに読める状態を指します。リンクやボタンが適切な間隔で配置され、指で正確にタップできることも重要な条件です。

具体的には、ビューポートの適切な設定、コンテンツ幅の自動調整、タップターゲットの適切なサイズ確保などの技術的要素が含まれます。これらの条件を満たすことで、ユーザーはピンチイン・ピンチアウトの操作をせずにコンテンツを閲覧できます。

モバイルファーストの背景

モバイルフレンドリーが重視される背景には、インターネット利用におけるスマートフォンの普及があります。多くのユーザーがパソコンよりもスマートフォンでウェブサイトを閲覧する現状があり、この傾向は年々強まっています。

Googleはこの変化に対応し、2018年からモバイルファーストインデックスを段階的に導入しました。これにより、検索エンジンはモバイル版のページ内容を優先的に評価するようになり、モバイル対応の重要性がさらに高まりました。

PC版サイトとの違い

モバイルフレンドリーなサイトとPC向けサイトでは、設計思想に大きな違いがあります。PC版は広い画面を前提にマウス操作を想定しているのに対し、モバイル版は小さな画面でのタッチ操作を前提としています。

以下の表は、両者の主な違いをまとめたものです。

| 項目 | PC版サイト | モバイルフレンドリーサイト |

|---|---|---|

| 画面幅 | 1024px以上を想定 | 320px〜480px程度に対応 |

| 操作方法 | マウスによるクリック | 指によるタップ・スワイプ |

| ナビゲーション | 横並びメニュー | ハンバーガーメニュー |

| 文字サイズ | 12px〜14px程度 | 16px以上推奨 |

このような違いを理解した上で、両方のユーザーに対応できる設計を行うことが求められます。

モバイルフレンドリーは単なるデザインの問題ではなく、検索順位にも直結する重要な要素です。まずは自社サイトの現状を把握することから始めましょう。

SEOにおけるモバイルフレンドリーの影響

検索順位への直接的な影響

Googleはモバイルフレンドリーをランキングシグナルとして明確に位置付けています。モバイル検索において、対応していないサイトは順位が下がる可能性があることが公式に発表されています。

特にモバイルファーストインデックス導入後は、モバイル版のページ内容が検索順位決定の主要な基準となっています。PC版で充実したコンテンツを提供していても、モバイル版が不十分であれば評価が低くなる可能性があります。

ユーザー体験とSEO評価

モバイルフレンドリーはユーザー体験の向上にも直結しています。使いにくいサイトは直帰率が高くなり、滞在時間が短くなる傾向があります。これらのユーザー行動指標は、間接的にSEO評価に影響を与えると考えられています。

Googleはページエクスペリエンスを評価要素として重視しており、Core Web Vitalsと呼ばれる指標でページの使いやすさを測定しています。モバイルでの表示速度や操作性は、これらの指標に大きく影響します。

モバイル検索の重要性

現在、多くの検索がモバイル端末から行われています。業種によっては、全体の7割以上がスマートフォンからのアクセスというケースも珍しくありません。このため、モバイルユーザーを無視したサイト設計は、大きな機会損失につながります。

以下の表は、モバイルフレンドリー対応の有無がSEOに与える影響をまとめたものです。

| 影響項目 | モバイルフレンドリー対応 | 未対応 |

|---|---|---|

| モバイル検索順位 | 正常に評価される | 順位低下のリスクあり |

| クリック率 | 維持・向上 | 低下傾向 |

| 直帰率 | 低く抑えられる | 高くなりやすい |

| コンバージョン | 改善が期待できる | 低下リスクあり |

このように、モバイルフレンドリー対応はSEOだけでなく、ビジネス成果にも直接影響を与える重要な要素です。

ページ速度との関連性

モバイルフレンドリーとページ速度は密接に関連しています。モバイル回線は固定回線に比べて通信速度が不安定なことが多く、ページの読み込み速度がユーザー体験に大きく影響します。

Googleはモバイルページの読み込み速度をランキング要素として明確に採用しています。画像の最適化、不要なスクリプトの削減、キャッシュの活用など、技術的な対策が求められます。

モバイルフレンドリーとSEOは切り離せない関係にあります。検索順位だけでなく、ユーザー体験の向上を意識した対策が効果的でしょう。

バクヤスAI 記事代行では、

高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

モバイルフレンドリーの確認方法

Googleサーチコンソールでの確認

Google Search Consoleは、サイト全体のモバイルフレンドリー状況を把握するのに最適なツールです。モバイルユーザビリティレポートにより、問題のあるページを一覧で確認できます。

サーチコンソールでは「テキストが小さすぎて読めません」「クリック可能な要素同士が近すぎます」といった具体的な問題点が表示されます。これらの情報を基に、優先順位をつけて改善作業を進めることができます。

サーチコンソールで確認できる主な問題点

- ビューポートが設定されていない

- コンテンツの幅が画面の幅を超えている

- テキストが小さすぎて読めない

- クリック可能な要素同士が近すぎる

Lighthouseによる診断

LighthouseはGoogle Chromeのデベロッパーツールに組み込まれた診断機能です。モバイルでのパフォーマンス、アクセシビリティ、SEOなど複数の観点から総合的にサイトを評価できます。

Lighthouseはスコア形式で結果を表示するため、改善の進捗を数値で把握しやすいという利点があります。各項目について具体的な改善提案も表示されるため、技術的な対応策を検討する際に有用です。

PageSpeed Insightsの活用

PageSpeed InsightsはURLを入力するだけでモバイルとデスクトップ両方のパフォーマンスを測定できるツールです。実際のユーザーデータに基づいた評価と、Lighthouseによる診断結果の両方を確認できます。

以下の表は、主要な確認ツールの特徴を比較したものです。

| ツール名 | 主な機能 | 適した用途 |

|---|---|---|

| Google Search Console | サイト全体のモバイル問題検出 | 継続的な監視 |

| Lighthouse | 総合的なページ診断 | 詳細な技術分析 |

| PageSpeed Insights | 表示速度の測定 | パフォーマンス改善 |

複数のツールを組み合わせて使用することで、より正確にサイトの状態を把握できます。

実機での確認の重要性

ツールによる診断に加えて、実際のスマートフォンでサイトを確認することも重要です。ツールでは検出されない操作性の問題や、特定の端末でのみ発生する不具合を発見できる可能性があります。

複数の機種やブラウザで確認することで、より多くのユーザーにとって使いやすいサイトを実現できます。特に自社のターゲットユーザーが多く使用する端末での確認は欠かせません。

ツールでの診断と実機での確認を組み合わせることで、漏れなく問題点を把握できます。定期的なチェックを習慣化することをおすすめします。

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。

親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

モバイルフレンドリー対策の方法

レスポンシブデザインの導入

レスポンシブデザインは、1つのHTMLファイルで様々な画面サイズに対応する設計手法です。CSSのメディアクエリを使用して、画面幅に応じてレイアウトを自動的に調整します。

Googleはレスポンシブデザインを推奨設計パターンとして公式に推奨しています。URLが統一されるためSEO評価が分散せず、サイト管理の負担も軽減できるメリットがあります。

レスポンシブデザイン導入のポイント

- ビューポートメタタグを正しく設定する

- 画像にmax-width: 100%を適用する

- フレキシブルなグリッドレイアウトを採用する

- ブレークポイントを適切に設定する

タップ領域の最適化

スマートフォンでは指でタップして操作するため、ボタンやリンクのサイズと間隔が重要になります。タップ領域が小さすぎたり、隣接する要素との間隔が狭すぎたりすると、誤タップが発生しやすくなります。

Googleはタップターゲットのサイズとして、最低48px×48pxを推奨しています。また、隣接するタップ可能要素との間隔は8px以上確保することが望ましいとされています。

文字サイズの調整

モバイル端末で読みやすい文字サイズを設定することは、ユーザー体験の向上に直結します。拡大操作なしで読める文字サイズを基準として設計することが重要です。

一般的には、本文の文字サイズとして16px以上が推奨されています。行間や文字間隔も適切に調整し、長文でも読みやすい設計を心がけます。

画像の最適化対応

画像の最適化はモバイルフレンドリー対策において欠かせない要素です。画像ファイルサイズの削減は表示速度の改善に直結し、データ通信量の削減にも貢献します。

以下の表は、画像最適化の主な手法をまとめたものです。

| 最適化手法 | 効果 | 実装方法 |

|---|---|---|

| 次世代フォーマット採用 | ファイルサイズ削減 | WebP形式への変換 |

| 遅延読み込み | 初期表示速度向上 | loading=”lazy”属性 |

| レスポンシブ画像 | 適切なサイズ配信 | srcset属性の活用 |

| 圧縮処理 | ファイルサイズ削減 | 画像圧縮ツール使用 |

これらの手法を組み合わせることで、画質を維持しながらファイルサイズを大幅に削減できます。

モバイルフレンドリー対策は一度実施すれば終わりではありません。定期的に確認し、継続的な改善を行うことが大切です。

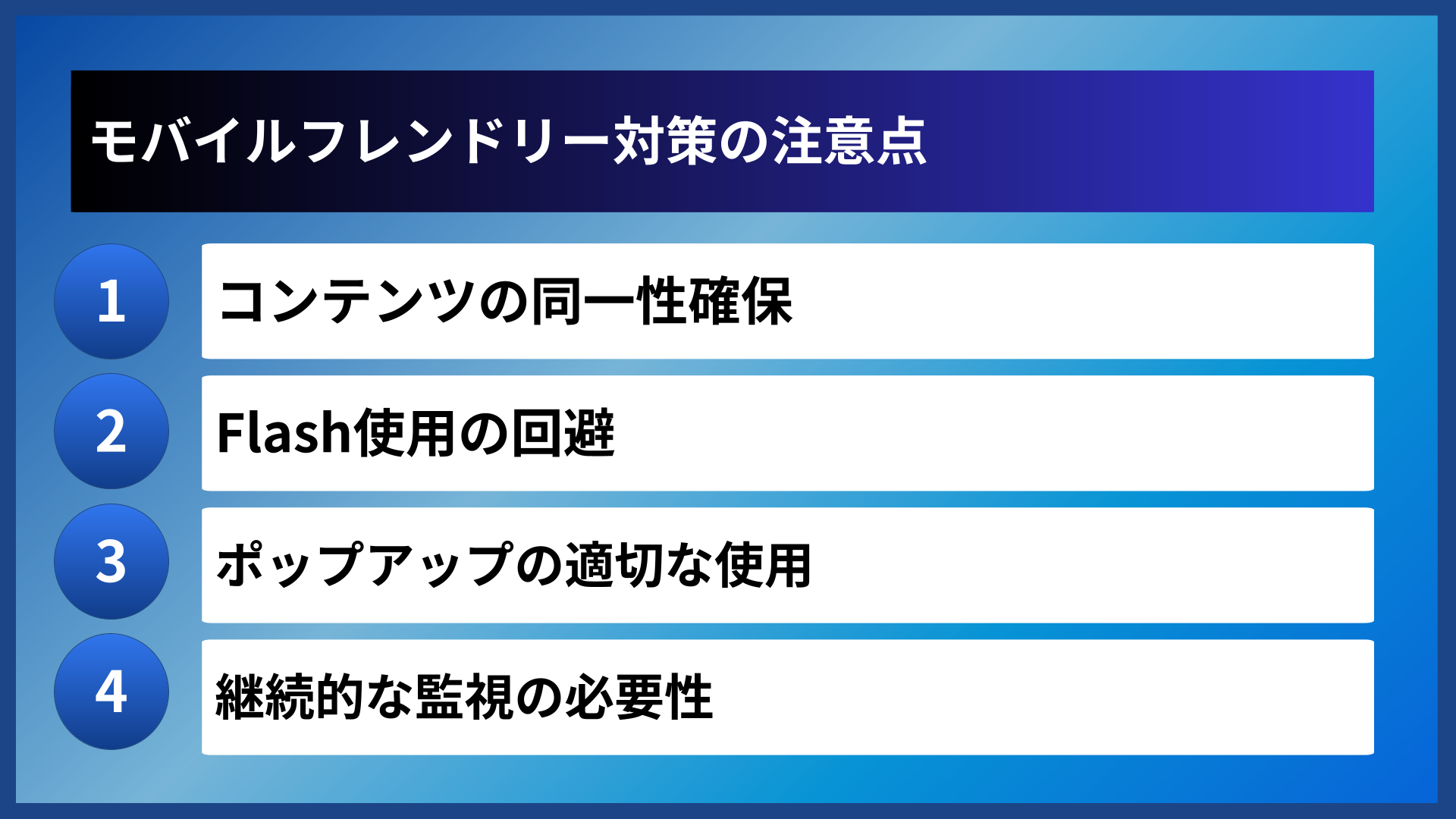

モバイルフレンドリー対策の注意点

コンテンツの同一性確保

モバイル版とPC版で異なるURLを使用している場合、コンテンツの同一性を確保することが重要です。モバイル版でコンテンツを大幅に削減すると、SEO評価に悪影響を与える可能性があります。

モバイルファーストインデックスでは、モバイル版のコンテンツが評価対象となるため、PC版と同等の情報をモバイル版でも提供することが求められます。表示方法を工夫しながら、情報量は維持することが望ましいです。

Flash使用の回避

Flashはモバイル端末で再生できないため、使用を避ける必要があります。Flash形式のコンテンツを使用しているページは、モバイルユーザーにとって閲覧できない状態となります。

動画やアニメーションが必要な場合は、HTML5やCSSアニメーションで代替することで、すべての端末で再生可能になります。

ポップアップの適切な使用

モバイル端末でのインタースティシャル広告や大きなポップアップは、ユーザー体験を大きく損ねます。Googleはコンテンツへのアクセスを妨げるポップアップを表示するページに対して、検索順位を下げる措置を取る場合があります。

特に、ページ遷移直後に画面全体を覆うポップアップは、Googleのガイドラインに抵触する可能性があります。必要な場合は、画面の一部のみを使用する控えめな表示方法を検討します。

モバイルフレンドリー対策で避けるべきこと

- モバイル版でのコンテンツ削減

- Flashコンテンツの使用

- 全画面ポップアップの表示

- 横スクロールが必要なレイアウト

継続的な監視の必要性

モバイルフレンドリー対策は一度実施すれば完了ではありません。サイトの更新やコンテンツの追加に伴い、新たな問題が発生する可能性があります。定期的にツールで確認し、問題を早期に発見して対処することが重要です。

Google Search Consoleは問題を検出するとメール通知を送信する機能があります。この機能を有効にしておくことで、問題の発生を迅速に把握できます。

対策の効果を最大化するには、注意点を理解した上で慎重に実施することが重要です。定期的な確認も忘れずに行いましょう!

よくある質問

- モバイルフレンドリーに対応していないとどうなりますか

-

モバイル検索において検索順位が下がるリスクがあります。また、スマートフォンからアクセスしたユーザーが使いにくさを感じて離脱する可能性が高まり、コンバージョン率の低下にもつながる可能性があります。

- モバイルフレンドリー対応にはどのくらいの費用がかかりますか

-

サイトの規模や現状の構成によって大きく異なります。WordPressなどのCMSを使用している場合は、レスポンシブ対応のテーマに変更することで比較的低コストで対応できる場合もあります。カスタム開発が必要な場合は、専門家への相談をおすすめします。

- レスポンシブデザインと別URLでのモバイル対応はどちらが良いですか

-

Googleはレスポンシブデザインを推奨しています。レスポンシブデザインはURLが統一されるため、SEO評価の分散を防げます。また、サイト管理の負担も軽減できるというメリットがあります。

- モバイルフレンドリー対応後、どのくらいで効果が現れますか

-

Googleがサイトを再クロールして評価を更新するまでには、数日から数週間程度かかる場合があります。Search Consoleでインデックスの再登録をリクエストすることで、評価の更新を早められる可能性があります。

まとめ

モバイルフレンドリーは、現代のSEO対策において避けて通れない重要な要素です。Googleがモバイルファーストインデックスを採用している現在、モバイル対応の有無は検索順位に直接影響を与えます。

対策を進める際は、まずGoogle Search ConsoleやLighthouseなどのツールで現状を把握することから始めましょう。レスポンシブデザインの導入、タップ領域の最適化、文字サイズの調整、画像の最適化など、具体的な施策を順次実施していくことが効果的です。

モバイルフレンドリー対策は一度で完了するものではなく、継続的な改善が必要です。定期的にサイトの状態を確認し、問題があれば速やかに対処することで、モバイルユーザーにとって使いやすいサイトを維持できます。ユーザー体験の向上とSEO効果の両立を目指して、計画的に取り組んでいきましょう。