現代のSEO対策において、モバイルフレンドリーテストツールの活用は欠かせません。Googleはモバイルファーストインデックスを導入し、スマートフォンでの表示に最適化されたWebサイトを検索結果で優遇するようになりました。このような状況下で、モバイルフレンドリーテストツールを使用して自社サイトのモバイル対応状況を定期的に確認することは、検索順位の維持・向上につながる重要な作業と言えます。本記事では、モバイルフレンドリーテストの基本概念から具体的な実施方法、さらに改善のポイントまで、SEO担当者やWebサイト運営者に必要な知識を詳しく解説します。これらの情報を活用することで、検索エンジンに評価されるモバイル最適化を実現できるでしょう。

モバイルフレンドリーテストの基本概念

Googleのモバイルファーストインデックスとの関係

Googleは2018年からモバイルファーストインデックスを段階的に導入し、モバイル版のコンテンツを検索結果のランキング決定における主要な評価対象としています。この変更により、デスクトップ版の表示が良好であっても、モバイル版に問題がある場合は検索順位に悪影響を及ぼす可能性があります。

モバイルフレンドリーテストツールは、この新しい検索アルゴリズムに対応するための重要な診断ツールとして位置づけられています。定期的にテストを実施することで、Googleの評価基準に沿ったサイト運営を継続できます。

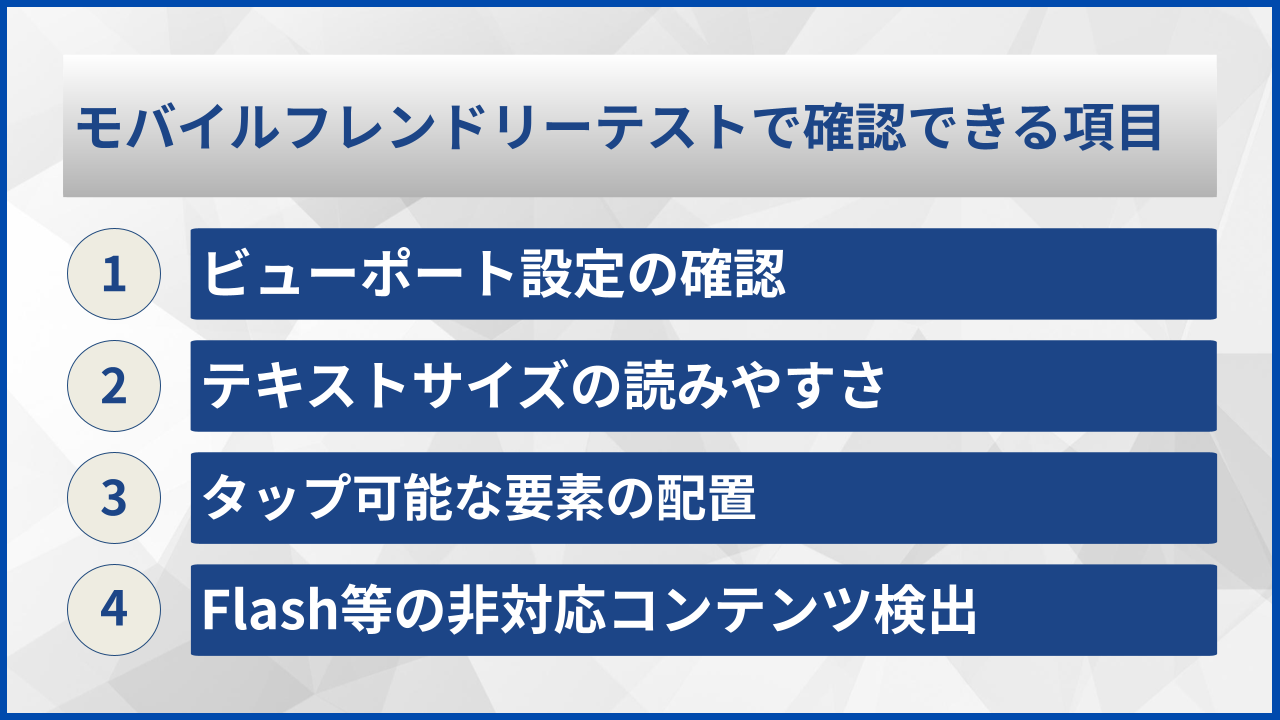

テストで評価される主要項目

モバイルフレンドリーテストでは、複数の技術的要素が総合的に評価されます。主な評価項目として、テキストサイズの適切性、タップ可能な要素の配置、ビューポートの設定状況、コンテンツの幅設定などが挙げられます。

これらの項目は相互に関連しており、一つの問題が他の要素に波及することもあるため、包括的な改善アプローチが必要です。例えば、ビューポートの設定が不適切な場合、テキストサイズやコンテンツ幅の調整だけでは根本的な解決にならない場合があります。

モバイルフレンドリーテストは、現代のSEO対策における必須のプロセスです。Googleの評価基準を理解し、継続的な改善を行うことが重要でしょう。

モバイルフレンドリーテストツールの使い方

テスト実行の基本手順

テスト実行時は、Googleのクローラーがサイトにアクセスし、モバイル端末のユーザーエージェントでページを読み込みます。この過程で、HTML、CSS、JavaScriptなどのリソースが適切に取得できるかも併せて確認されます。

テスト完了まで通常10~30秒程度の時間を要しますが、サイトの規模や複雑さによって処理時間が延長される場合があります。テスト中は画面を閉じずに結果の表示を待ちましょう。

| ステップ | 作業内容 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 1 | Google Search Consoleにアクセス | 1分 |

| 2 | URLの入力とテスト実行 | 1分 |

| 3 | 結果の確認と分析 | 5-10分 |

| 4 | 改善点の洗い出し | 10-15分 |

結果画面の詳細解読方法

テスト結果画面では、「ページはモバイルフレンドリーです」または「ページはモバイルフレンドリーではありません」のいずれかが表示されます。後者の場合、具体的な問題点が箇条書きで示され、それぞれに対する改善提案も併記されます。

スクリーンショット機能を活用することで、実際のモバイル端末での表示状態を視覚的に確認できます。この機能により、テキストの読みやすさ、ボタンの配置、画像の表示状況などを直感的に把握することが可能です。

効率的なテスト運用のポイント

定期的なテスト実施により、サイトの継続的な品質向上を図ることができます。特に、コンテンツの更新やデザイン変更を行った際は、必ずモバイルフレンドリーテストを実行し、新たな問題が発生していないか確認しましょう。

複数のページを効率的にテストするため、重要度に応じたテスト頻度の設定が推奨されます。トップページやランディングページなどの重要なページは週1回、その他のページは月1回といった具合に、戦略的なテストスケジュールを構築することが有効です。

効率的なテスト運用のチェックポイント

- 重要ページの週次テスト実施

- コンテンツ更新後の即座な確認

- スクリーンショット機能の活用

- テスト結果の記録と管理

ツールの使い方をマスターすれば、サイトのモバイル対応状況を効率的に管理できます。定期的なテストが品質向上の鍵ですね。

バクヤスAI 記事代行では、無料でLLMO診断を実施中です。

モバイルフレンドリーテストで確認できる項目

ビューポート設定の確認

ビューポートの設定は、モバイル端末での表示幅を制御する重要な要素です。適切なmeta viewportタグが設定されていない場合、デスクトップ版のレイアウトがそのまま縮小表示され、テキストや画像が非常に小さくなってしまいます。

理想的なビューポート設定では、「width=device-width, initial-scale=1」のパラメーターが指定され、各デバイスの画面幅に応じて最適な表示が実現されます。この設定により、レスポンシブデザインの基盤が確立されます。

テキストサイズの読みやすさ

モバイル端末でのテキスト読みやすさは、ユーザーエクスペリエンス向上における重要な要素です。16px以上のフォントサイズが推奨され、これより小さなテキストは読みにくいと判定される場合があります。

行間や文字間隔の設定も評価対象に含まれ、適切な余白設定により視認性の向上が図られます。特に、長文コンテンツにおいては、読みやすさの確保が直接的にユーザーの滞在時間延長につながります。

タップ可能な要素の配置

ボタンやリンクなどのタップ可能な要素は、最低でも48px×48px以上のサイズが必要とされ、要素間の距離も十分確保されている必要があります。これらの基準を満たすことで、誤タップの防止と操作性の向上が実現されます。

特に、ナビゲーションメニューやフォームボタンの配置には注意が必要で、指での操作を前提とした設計思想が求められます。

| 確認項目 | 評価基準 | 改善効果 |

|---|---|---|

| ビューポート設定 | 適切なmeta viewportタグ | レスポンシブ表示の実現 |

| テキストサイズ | 16px以上の文字サイズ | 読みやすさの向上 |

| タップ要素 | 48px以上のサイズ | 操作性の改善 |

| コンテンツ幅 | 画面幅内での適切な表示 | スクロールの最適化 |

Flash等の非対応コンテンツ検出

多くのモバイル端末ではFlashコンテンツが再生できないため、サイト内にFlashを使用した要素が含まれている場合、問題として指摘されます。HTML5やCSS3を活用した代替手段への移行が推奨されます。

同様に、モバイル環境で動作しないプラグインや特殊なスクリプトの使用も検出対象となり、より互換性の高い技術への置き換えが求められます。

各確認項目を理解することで、問題の早期発見と的確な改善が可能になります。特にビューポートとタップ要素の最適化は効果的ですよ。

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。

親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

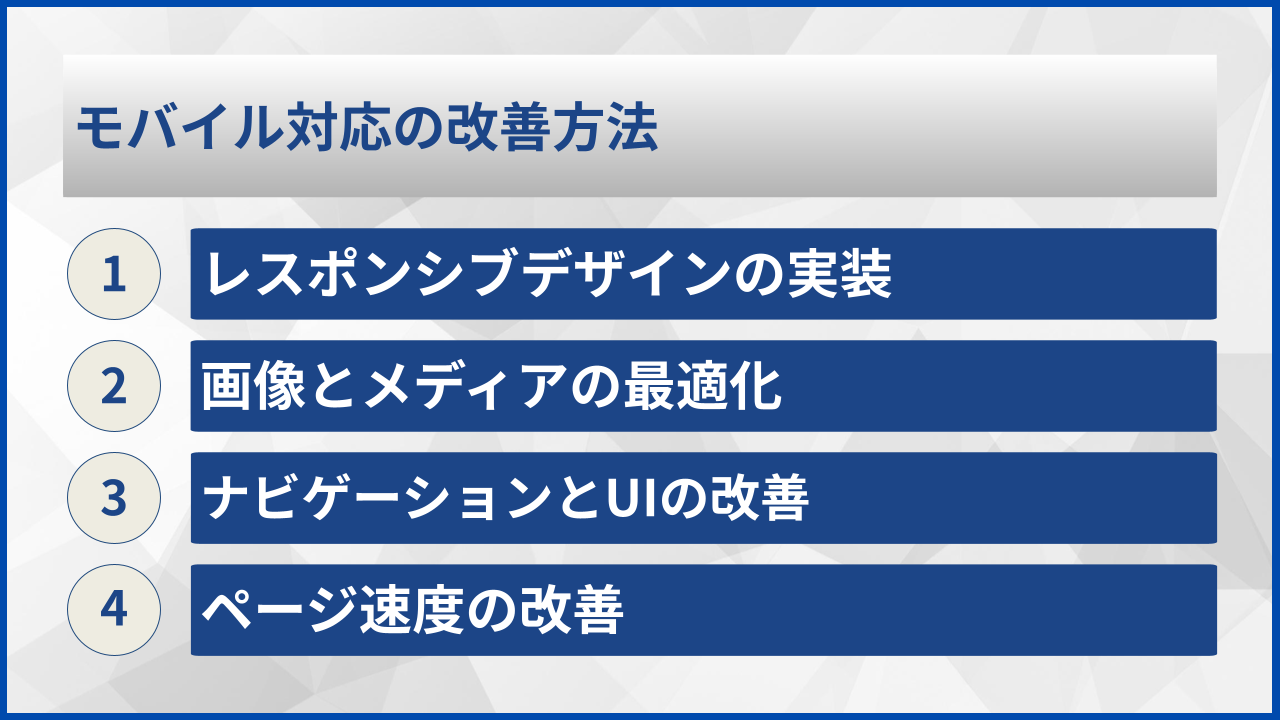

モバイル対応の改善方法

レスポンシブデザインの実装

レスポンシブデザインは、モバイルフレンドリーテストで高評価を得るための基本的な設計手法です。CSSメディアクエリを活用し、画面サイズに応じて最適なレイアウトを提供することで、多様なデバイスでの表示品質を確保できます。

FlexboxやCSS Gridといった現代的なレイアウト技術を導入することで、より柔軟で保守性の高いレスポンシブ設計が可能になります。これらの技術により、複雑なレイアウト調整も効率的に実装できます。

画像とメディアの最適化

モバイル端末では通信速度や画面サイズの制約があるため、画像とメディアファイルの最適化が重要です。適切な画像圧縮、次世代フォーマット(WebP、AVIF)の採用、レスポンシブ画像の実装により、読み込み速度の改善と視覚的品質の両立が可能です。

srcset属性とsizes属性を活用することで、デバイスの画面密度に応じた最適な画像を配信できます。この技術により、高解像度ディスプレイでは鮮明な表示を、低解像度環境では軽量な画像を提供することが実現されます。

画像最適化のチェックリスト

- WebPフォーマットの採用

- 適切な画像圧縮の実施

- レスポンシブ画像の実装

- 遅延読み込みの導入

- 画像サイズの最適化

ナビゲーションとUIの改善

モバイル端末でのナビゲーション設計では、タッチ操作を前提とした使いやすいインターフェースの構築が不可欠です。ハンバーガーメニューの適切な実装、ボタンサイズの最適化、スクロール領域の調整により、直感的な操作環境を提供できます。

フォーム入力においても、モバイル特有の配慮が必要です。適切なinput typeの指定、自動補完機能の活用、バリデーションメッセージの最適化により、ユーザーの入力負担を軽減し、コンバージョン率の向上につながります。

ページ速度の改善

モバイル環境では通信速度の制約があるため、ページの読み込み速度最適化が特に重要です。JavaScript・CSSファイルの圧縮、不要なリソースの削除、CDNの活用、キャッシュ戦略の見直しにより、大幅な速度改善を実現できます。

Core Web Vitalsの指標を参考に、LCP(Largest Contentful Paint)、FID(First Input Delay)、CLS(Cumulative Layout Shift)の改善に取り組むことで、Googleの評価向上とユーザーエクスペリエンス改善の両方を達成できます。

| 改善項目 | 実装方法 | 期待効果 |

|---|---|---|

| レスポンシブデザイン | メディアクエリ、Flexbox | デバイス対応の向上 |

| 画像最適化 | WebP、レスポンシブ画像 | 読み込み速度改善 |

| UI改善 | タッチフレンドリー設計 | 操作性向上 |

| 速度最適化 | ファイル圧縮、CDN活用 | ページ表示速度向上 |

改善は一度に全てを行う必要はありません。優先順位を決めて段階的に進めることで、確実な成果を得られるでしょう。

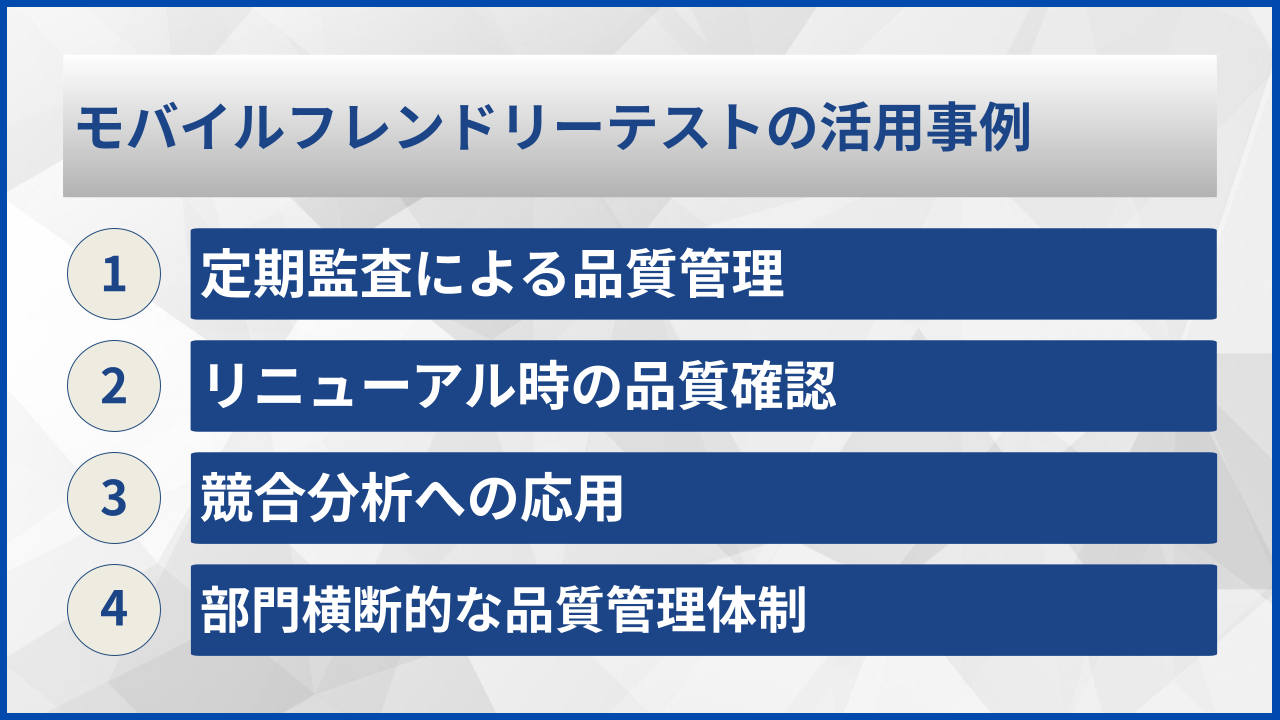

モバイルフレンドリーテストの活用事例

定期監査による品質管理

多くの企業では、月次または四半期ごとのモバイルフレンドリーテストを実施し、サイト全体の品質管理に活用しています。特に、新しいコンテンツの公開やデザイン変更を行った際は、必ずテストを実施し、予期しない問題の発生を防ぐ体制を構築しています。

テスト結果の記録・分析により、問題発生のパターンや傾向を把握し、予防的な改善策を講じることが可能になります。このアプローチにより、継続的な品質向上サイクルが確立されます。

リニューアル時の品質確認

Webサイトのリニューアルプロジェクトにおいて、モバイルフレンドリーテストは品質保証の重要な工程として位置づけられています。デザイン案の段階からモバイル対応を考慮し、開発完了後には全ページのテストを実施することで、公開後の問題を最小限に抑えることができます。

特に、EC サイトやランディングページなど、コンバージョンに直結するページでは、テスト結果に基づく細かな調整が売上向上につながる重要な要素となります。

競合分析への応用

競合他社のWebサイトをモバイルフレンドリーテストで分析することにより、業界全体のモバイル対応水準を把握し、自社の相対的な位置を確認できます。この分析結果を基に、差別化ポイントの発見や改善の優先順位設定に活用することが可能です。

ただし、競合分析は参考情報として活用し、自社サイトのユーザーニーズに最適化された改善施策を検討することが重要です。

効果的な活用のためのポイント

- 定期的なテスト実施計画の策定

- テスト結果の記録と分析体制

- 改善優先度の明確化

- チーム全体での情報共有

- 継続的な改善サイクルの確立

部門横断的な品質管理体制

大規模なWebサイトでは、デザイン部門、開発部門、マーケティング部門が連携し、モバイルフレンドリーテストの結果を共有する体制を構築している場合があります。各部門の専門知識を活かした改善提案により、より効果的な最適化が実現されています。

テスト結果をダッシュボード化し、リアルタイムでの状況把握を可能にすることで、問題の早期発見と迅速な対応を実現している組織もあります。このような体制により、サイト全体の品質維持が効率的に行われています。

活用事例から学ぶことで、自社に最適な運用方法が見えてきます。継続的な取り組みが成功の鍵となりますね。

よくある質問

モバイルフレンドリーテストツールの使用に関して、多くのユーザーから寄せられる質問とその回答をまとめました。これらの情報を参考に、効果的なテスト運用を実現してください。

- モバイルフレンドリーテストはどのくらいの頻度で実施すべきですか?

-

重要なページ(トップページ、主要ランディングページ)は週1回、その他のページは月1回程度の実施が推奨されます。また、サイトの更新やデザイン変更を行った際は、必ずテストを実行し、新たな問題が発生していないか確認することが重要です。

- テストで「ページはモバイルフレンドリーではありません」と表示された場合、どこから改善を始めればよいですか?

-

まずビューポート設定を確認し、適切なmeta viewportタグが設定されているかチェックしてください。次に、テキストサイズが16px以上であること、タップ可能な要素が48px以上のサイズであることを確認します。これらの基本的な修正により、多くの問題が解決される場合があります。

- モバイルフレンドリーテストの結果が検索順位に与える影響はどの程度ですか?

-

Googleはモバイルファーストインデックスを採用しているため、モバイル対応の不備は検索順位に悪影響を与える可能性があります。ただし、テスト結果は複数あるランキング要因の一つであり、コンテンツの質や被リンクなども総合的に評価されます。継続的な改善により、長期的な検索順位向上を期待できます。

- テスト結果で表示される「使用できないリソース」とは何ですか?

-

CSS、JavaScript、画像などのリソースがGoogleのクローラーによってアクセスできない状態を指します。robots.txtでブロックされている、サーバーエラーが発生している、外部サイトのリソースが利用できない等の原因が考えられます。該当リソースのアクセス権限を確認し、必要に応じて設定を見直してください。

これらの質問への対応を通じて、より効果的なモバイル最適化を実現できるでしょう。不明な点がある場合は、Google Search Consoleのヘルプページも併せて参照することをお勧めします。

まとめ

モバイルフレンドリーテストツールは、現代のSEO対策において欠かせない重要なツールです。Googleのモバイルファーストインデックス導入により、モバイル対応の品質が検索順位に直接影響するようになったことから、定期的なテスト実施と継続的な改善が求められています。

テストで確認される主要項目には、ビューポート設定、テキストサイズ、タップ可能な要素の配置、コンテンツ幅の適切性などがあり、これらの最適化によりユーザーエクスペリエンスの向上と検索エンジン評価の改善を同時に実現できます。問題が検出された場合は、レスポンシブデザインの実装、画像最適化、ナビゲーション改善、ページ速度向上といった体系的なアプローチで解決を図ることが重要です。

効果的な活用のためには、定期的な監査体制の構築、リニューアル時の品質確認、競合分析への応用など、戦略的な運用が必要となります。単発的なテストではなく、継続的な品質管理システムとして位置づけることで、長期的なサイト改善と競争優位性の確保が可能になるでしょう。