- SEOポイズニング攻撃の仕組みと主要な攻撃手法

SEOポイズニングは検索結果の上位に悪意あるサイトを表示させる攻撃で、クローキング、コンテンツファーミング、リダイレクトなどの手法により、時事ネタや人気商品に関連するキーワードを悪用して利用者を誘導します。

- 個人・企業が受ける具体的な被害と影響範囲

個人はマルウェア感染やフィッシング詐欺による金銭的被害を受け、企業は機密情報の漏洩、業務システムの停止、ブランドイメージの悪化、法的責任の追及など、広範囲かつ長期的な深刻な被害を被る可能性があります。

- 技術的・組織的な対策と安全な検索利用の実践方法

セキュリティソフトやDNSフィルタリングなどの技術的対策に加え、従業員教育やインシデント対応計画の整備といった組織的対策、さらにURL確認や信頼できる情報源の活用など利用者の意識向上を組み合わせた多層防御が効果的です。

サイバーセキュリティの脅威として注目されているSEOポイズニング攻撃をご存知でしょうか。検索結果の上位に悪意あるサイトを表示させ、利用者を誘導する巧妙な攻撃手法です。この攻撃により、検索エンジンを信頼してアクセスした利用者が、マルウェア感染や個人情報漏洩といった深刻な被害に遭う可能性があります。本記事では、SEOポイズニングの仕組みから被害事例、効果的な対策方法まで、企業のセキュリティ担当者や一般利用者が知っておくべき重要な情報を詳しく解説します。

SEOポイズニングとは何か

SEOポイズニング攻撃の基本的な仕組み

SEOポイズニング攻撃は、以下の手順で実行されます。まず、攻撃者は人気の検索キーワードやトレンドワードを特定し、これらのキーワードに対応したコンテンツを作成します。

次に、正当なSEO技術を使用して、作成したサイトの検索順位を意図的に上昇させます。キーワードの最適配置、メタデータの調整、外部リンクの獲得などの手法を組み合わせて実施されることが一般的です。

最終的に、検索結果の上位に表示された悪意あるサイトに利用者がアクセスすることで、マルウェアの感染やフィッシング詐欺などの被害が発生します。

利用される主要なキーワード

SEOポイズニング攻撃では、特定のタイプのキーワードが頻繁に利用されています。時事性の高いニュースや話題に関連するキーワードは、検索ボリュームが急激に増加するため、攻撃者にとって魅力的なターゲットとなります。

| キーワードの種類 | 具体例 | 攻撃リスク |

|---|---|---|

| 時事ネタ | 災害情報、政治ニュース | 高 |

| 季節イベント | クリスマス、年末年始 | 中 |

| 人気商品 | 最新ガジェット、流行アイテム | 高 |

| 芸能・エンタメ | 著名人のスキャンダル、話題の映画 | 中 |

さらに、無料ダウンロードや割引情報に関連するキーワードも狙われやすい傾向があります。これらのキーワードは利用者の関心を引きやすく、クリック率が高いためです。

攻撃者の主な目的

SEOポイズニング攻撃を実行する攻撃者の目的は多岐にわたります。金銭的利益の獲得、個人情報の窃取、マルウェアの拡散、ブランドイメージの毀損などが主要な目的として挙げられます。

特に近年では、ランサムウェアの感染を目的とした攻撃が増加しており、企業にとって深刻な脅威となっています。また、フィッシング詐欺サイトへの誘導による個人情報の窃取も頻繁に観察されています。

SEOポイズニング攻撃の識別ポイント

- 検索結果に表示されるタイトルと実際のページ内容の不一致

- 不自然に多くのキーワードが詰め込まれたページ

- リダイレクトが多用されているサイト

- ドメイン名が正規サイトと類似している偽装サイト

SEOポイズニングは検索エンジンの信頼性を悪用した攻撃手法です。基本的な仕組みを理解することが、効果的な対策の第一歩となります

SEOポイズニング攻撃の種類

クローキング手法による攻撃

クローキング手法は、検索エンジンのクローラーと一般利用者に異なるコンテンツを表示する技術です。この手法を悪用したSEOポイズニング攻撃では、検索エンジンには正当なコンテンツを表示し、利用者には悪意あるコンテンツを表示します。

攻撃者はユーザーエージェントやIPアドレスを判別し、検索エンジンのボットには健全なコンテンツを、人間の訪問者には悪意あるサイトを表示するシステムを構築します。この手法により、検索エンジンによる検出を長期間回避することが可能となります。

クローキング攻撃の検出は困難ですが、サイトアクセス時の不自然なリダイレクトや、検索結果の内容と実際のページ内容の大幅な相違などが判断材料となります。

コンテンツファーミング攻撃

コンテンツファーミング攻撃は、大量の低品質なコンテンツを自動生成し、検索結果を操作する手法です。攻撃者は人工知能や自動化ツールを使用して、特定のキーワードに最適化された大量のページを短期間で作成します。

これらのページは一見すると正当なコンテンツのように見えますが、実際には意味のない文章や重複コンテンツで構成されており、利用者を悪意あるサイトに誘導することが目的です。

| 攻撃手法 | 特徴 | 検出難易度 | 対策の優先度 |

|---|---|---|---|

| クローキング | 二重コンテンツ表示 | 高 | 高 |

| コンテンツファーミング | 大量の低品質コンテンツ | 中 | 中 |

| リダイレクト攻撃 | 正規サイトからの転送 | 低 | 高 |

| 隠しリンク | 見えないリンクの埋め込み | 中 | 中 |

リダイレクト攻撃の仕組み

リダイレクト攻撃は、正当なサイトから悪意あるサイトへ利用者を自動的に転送する攻撃手法です。攻撃者は侵害したサイトに悪意あるリダイレクトコードを埋め込み、検索結果からアクセスした利用者を意図しないサイトに誘導します。

この攻撃は正当なサイトが侵害されることで発生するため、利用者にとって特に危険です。信頼できるサイトからアクセスしているという認識があるため、警戒心が薄れやすいのが特徴です。

リダイレクト攻撃の検出には、ページロード時間の異常な延長や、URLの不自然な変化を監視することが有効です。

ブラックハットSEOの悪用

ブラックハットSEOは、検索エンジンのガイドラインに違反するSEO手法の総称です。SEOポイズニング攻撃では、これらの手法が悪意ある目的で使用されます。

具体的な手法には、キーワードスタッフィング、隠しテキストの使用、不自然なリンクビルディング、重複コンテンツの大量生成などがあります。これらの手法を組み合わせることで、短期間で検索順位を上昇させることが可能です。

攻撃手法の識別チェックポイント

- ページの読み込み時に複数回のリダイレクトが発生

- 検索結果のスニペットと実際のコンテンツが大きく異なる

- 不自然に多くのキーワードが繰り返される文章

- ページ内に意味不明な文章や単語の羅列がある

- サイトのドメイン年数が極端に短い

各攻撃手法の特徴を把握することで、怪しいサイトを事前に見分けることができるでしょう。定期的な確認が重要です

バクヤスAI 記事代行では、

高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

SEOポイズニングによる被害

個人利用者への被害

個人利用者が受ける被害として最も一般的なのは、マルウェア感染です。悪意あるサイトにアクセスすることで、コンピューターウイルスやスパイウェアに感染し、個人情報が窃取される危険性があります。

フィッシング詐欺による被害も深刻です。銀行やクレジットカード会社を装った偽サイトに誘導され、ログイン情報や暗証番号を入力してしまうことで金銭的被害が発生します。

さらに、ランサムウェアに感染した場合、重要なファイルが暗号化され、復旧のために身代金を要求されるケースも報告されています。個人の写真や文書などの貴重なデータが永久に失われる可能性があります。

企業組織への被害

企業がSEOポイズニング攻撃の被害を受けた場合、その影響は広範囲に及びます。まず、社内システムへの不正アクセスにより、機密情報や顧客データが漏洩するリスクがあります。

業務システムの停止による機会損失も重要な問題です。攻撃により基幹システムが停止した場合、売上への直接的な影響だけでなく、復旧作業にかかるコストや人的リソースの負担も発生します。

| 被害の種類 | 個人への影響 | 企業への影響 | 対策の緊急度 |

|---|---|---|---|

| マルウェア感染 | デバイスの動作不良 | システム全体の停止 | 高 |

| 情報漏洩 | 個人情報の悪用 | 顧客データの流出 | 最高 |

| 金銭的損失 | 詐欺による被害 | 復旧コストの発生 | 高 |

| 信頼失墜 | 社会的信用の低下 | ブランドイメージの悪化 | 中 |

ブランドイメージへの影響

SEOポイズニング攻撃は、企業のブランドイメージに長期的な悪影響を与える可能性があります。顧客や取引先からの信頼失墜は、売上の減少や新規顧客獲得の困難さにつながる重要な問題です。

特に、個人情報の漏洩が発生した場合、メディアによる報道や法的責任の追及により、企業の社会的評価が大幅に低下する可能性があります。復旧には長期間と多額の費用を要することが一般的です。

また、競合他社による風評被害の拡散や、株価への悪影響など、直接的な被害を超えた二次的な影響も考慮する必要があります。

法的・規制面での影響

個人情報保護法や業界固有の規制に違反した場合、企業は法的責任を負うことになります。監督官庁による行政処分や、顧客からの損害賠償請求などのリスクが存在します。

近年では、サイバーセキュリティに関する法規制が強化されており、適切な対策を講じていなかった企業に対する処罰も厳格化されています。予防的な対策の重要性がますます高まっています。

被害の規模と深刻さを考えると、事前の対策がいかに重要かが分かります。個人・企業問わず、継続的な警戒が必要ですね

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。

親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

効果的なSEOポイズニング対策

技術的な防御対策

技術的な防御対策の基盤となるのは、包括的なセキュリティソフトウェアの導入です。リアルタイムでウェブサイトの安全性を監視し、悪意あるサイトへのアクセスを事前に遮断する機能が必要です。

DNS フィルタリングの実装も効果的な対策の一つです。組織レベルでDNSクエリを監視し、既知の悪意あるドメインへのアクセスを自動的にブロックすることで、SEOポイズニング攻撃による被害を未然に防ぐことができます。

ウェブアプリケーションファイアウォールの導入により、不審なトラフィックパターンを検出し、攻撃の兆候を早期に発見することも可能です。これらの技術的対策は継続的な運用と更新が重要となります。

組織的な対策の実装

組織レベルでの対策として、情報セキュリティポリシーの策定と徹底が不可欠です。従業員に対する定期的な教育訓練を実施し、SEOポイズニング攻撃の手口と対処法についての理解を深める必要があります。

インシデント対応計画の整備も重要な要素です。攻撃を受けた場合の初動対応、影響範囲の特定、復旧手順を明確に定義し、迅速な対応が可能な体制を構築します。

組織的対策の実装チェックリスト

- 情報セキュリティポリシーの策定と周知

- 従業員向けセキュリティ教育の定期実施

- インシデント対応計画の策定と訓練

- セキュリティ監視体制の確立

- 外部専門機関との連携体制構築

利用者教育と意識向上

技術的な対策だけでは限界があるため、利用者の意識向上が極めて重要です。SEOポイズニング攻撃の手口を理解し、怪しいサイトを見分ける能力を身につけることが必要です。

検索結果をクリックする前にURLを確認する習慣、不自然なリダイレクトに注意する意識、個人情報入力時の慎重な判断など、日常的な行動パターンの改善が求められます。

定期的なフィッシングメール訓練や、最新の攻撃事例の共有により、従業員のセキュリティ意識を継続的に高めることが効果的です。

継続的な監視と改善

SEOポイズニング対策は一度実装すれば終わりではなく、継続的な監視と改善が必要です。攻撃手法は日々進化しているため、対策も常に最新の脅威に対応できるよう更新する必要があります。

ログ分析による異常検知、定期的な脆弱性診断、外部セキュリティ専門機関との情報共有など、多角的なアプローチで継続的な改善を図ることが重要です。

| 対策レベル | 実装内容 | 効果度 | 実装難易度 |

|---|---|---|---|

| 基本 | セキュリティソフト導入 | 中 | 低 |

| 中級 | DNS フィルタリング | 高 | 中 |

| 上級 | WAF・監視システム | 高 | 高 |

| 継続 | 教育訓練・改善 | 最高 | 中 |

効果的な対策は技術と人的な要素の両方が重要です!継続的な取り組みが成功の鍵になります

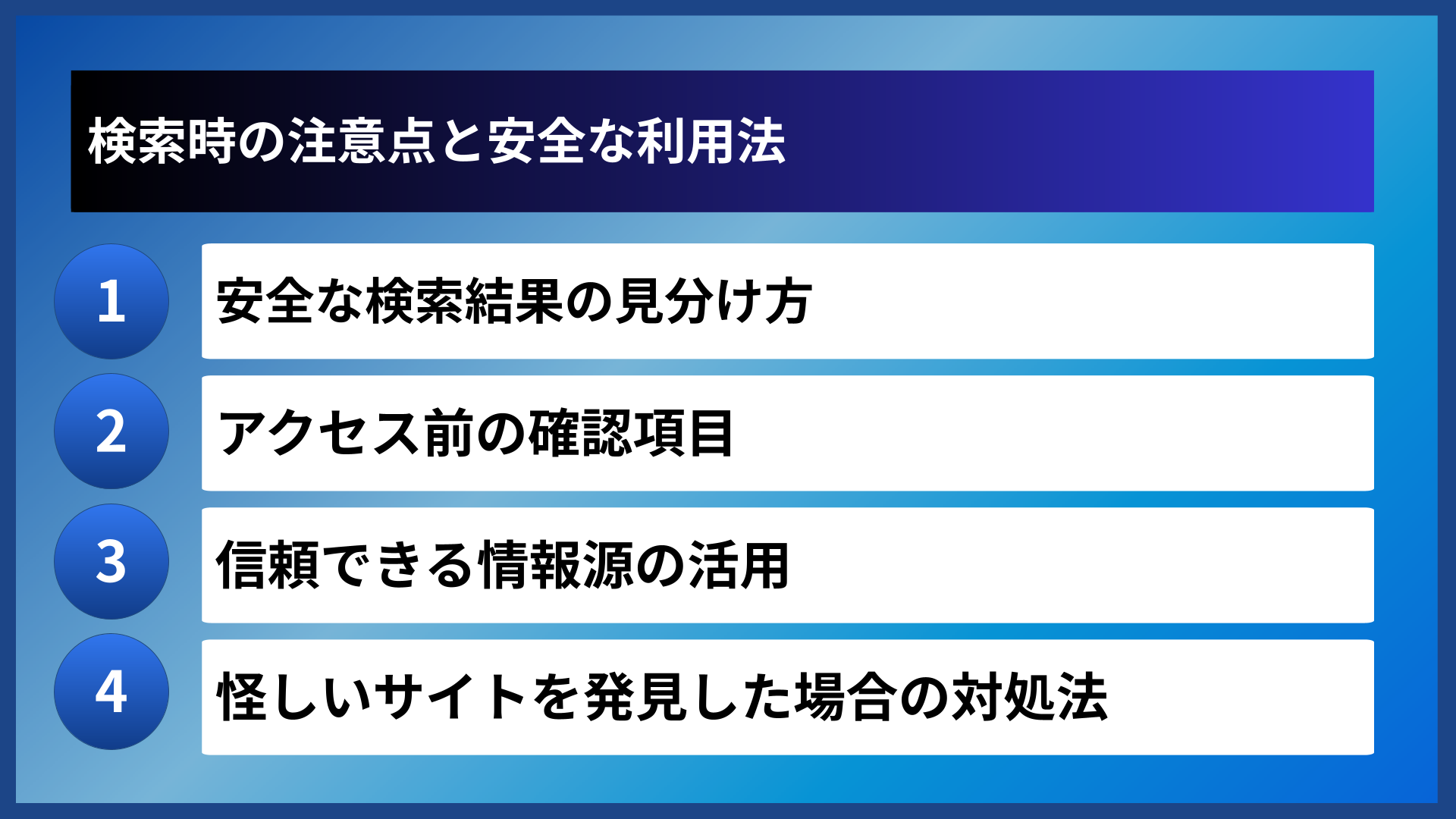

検索時の注意点と安全な利用法

安全な検索結果の見分け方

検索結果を評価する際の最初のチェックポイントは、URLの確認です。正当なサイトは一般的に、企業名や組織名に関連した分かりやすいドメイン名を使用しています。

検索結果のタイトルとスニペット(説明文)の内容も重要な判断材料です。不自然に多くのキーワードが詰め込まれている、文章として意味が通らない内容が含まれている場合は要注意です。

さらに、検索結果に表示されるサイトの更新日時やページランクも参考になります。極端に新しいサイトや、不自然に高いランキングを持つサイトには慎重にアクセスする必要があります。

アクセス前の確認項目

サイトにアクセスする前に実施すべき確認項目として、まずはブラウザのセキュリティ機能を活用することが推奨されます。多くのモダンブラウザには、危険なサイトを事前に警告する機能が搭載されています。

URLの構造を詳細に確認することも重要です。HTTPSの使用、ドメイン名の正確性、サブドメインの妥当性など、技術的な側面からサイトの信頼性を評価します。

アクセス前の安全確認チェックリスト

- URLが正規サイトのドメインと一致しているか確認

- HTTPSが使用されているかチェック

- 検索結果のスニペットが自然な文章になっているか確認

- ブラウザのセキュリティ警告が表示されていないか確認

- サイトの運営者情報が明記されているか確認

信頼できる情報源の活用

重要な情報を検索する際は、信頼できる情報源を優先的に利用することが安全です。政府機関、学術機関、大手メディア、業界団体などの公式サイトは、一般的に高い信頼性を持っています。

ブックマーク機能を活用して、よく利用する信頼できるサイトを事前に登録し、検索結果を経由せずに直接アクセスする習慣を身につけることが効果的です。

また、複数の情報源から情報を収集し、内容の整合性を確認することで、悪意あるサイトによる偽情報を見分けることができます。

怪しいサイトを発見した場合の対処法

SEOポイズニング攻撃の疑いがあるサイトを発見した場合、まず重要なのは個人情報を入力しないことです。ログイン画面や個人情報の入力を求められた場合は、すぐにページを閉じることが安全です。

ブラウザの戻るボタンを使用してサイトから退出し、可能であれば検索エンジンやセキュリティベンダーに報告することが推奨されます。これにより他の利用者の被害防止に貢献できます。

| 発見時の状況 | 即座に実施すること | 事後対応 | 報告先 |

|---|---|---|---|

| 怪しいサイトの発見 | ページの即座な退出 | ブラウザ履歴の削除 | 検索エンジン・セキュリティベンダー |

| 個人情報の入力要求 | 入力の中止・ページ離脱 | パスワードの変更確認 | 関連サービス・金融機関 |

| マルウェア感染疑い | ネットワークの遮断 | セキュリティソフトでスキャン | 組織のIT部門・専門業者 |

| フィッシングサイト | アクセスの即座停止 | 関連アカウントの確認 | サービス提供者・警察 |

日頃から慎重な検索習慣を身につけることで、多くの攻撃を未然に防げます。確認作業は面倒に感じるかもしれませんが、安全のために大切な習慣ですよ

よくある質問

SEOポイズニングに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。日常的な疑問や対策について参考にしてください。

- SEOポイズニング攻撃を受けているかどうかはどのように判断できますか?

-

主な兆候として、検索結果のタイトルと実際のページ内容の不一致、不自然なリダイレクトの発生、ページロード時間の異常な延長などがあります。また、ブラウザのセキュリティ警告が表示される、URLが正規サイトと微妙に異なるといった場合も要注意です。これらの症状が複数確認された場合は、SEOポイズニング攻撃の可能性が高いと判断できます。

- SEOポイズニング攻撃による被害を受けた場合の初動対応は何をすべきですか?

-

まず、感染が疑われるデバイスをネットワークから即座に切断し、被害の拡大を防ぎます。次に、セキュリティソフトによるフルスキャンを実行し、マルウェアの検出・駆除を行います。個人情報を入力した場合は、関連するアカウントのパスワード変更や金融機関への連絡が必要です。企業の場合は、IT部門への報告とインシデント対応計画の実行を開始することが重要です。

- モバイルデバイスでのSEOポイズニング対策で特に注意すべき点はありますか?

-

モバイルデバイスでは画面サイズの制約により、URLの全体が見えにくく、怪しいサイトの判別が困難になりがちです。そのため、タップ前にリンクを長押ししてURLを確認する習慣が重要です。また、アプリストアからの公式アプリのダウンロードを優先し、ブラウザ経由でのアプリインストールは避けることが推奨されます。さらに、モバイル専用のセキュリティアプリの導入も効果的な対策となります。

- 企業でSEOポイズニング対策を導入する際の優先順位はどのように決めるべきですか?

-

まず、従業員向けの教育訓練を最優先に実施し、セキュリティ意識の向上を図ります。次に、基本的な技術対策として包括的なセキュリティソフトとDNSフィルタリングを導入します。その後、ウェブアプリケーションファイアウォールや監視システムなどの高度な対策を段階的に実装していきます。重要なのは、一度に全ての対策を導入するのではなく、組織の成熟度に応じて着実に対策レベルを向上させることです。

これらの質問以外にも疑問がある場合は、セキュリティ専門機関や信頼できるIT企業に相談することをおすすめします。

まとめ

SEOポイズニング攻撃は、検索エンジンの信頼性を悪用した巧妙なサイバー攻撃手法であり、個人から企業まで広範囲にわたって深刻な被害をもたらす可能性があります。攻撃手法の多様化と高度化が進む中、基本的な仕組みと対策方法を正確に理解することが不可欠です。

効果的な対策は、技術的な防御手段と利用者の意識向上を組み合わせた多層防御アプローチが重要であり、継続的な監視と改善により攻撃リスクを大幅に軽減できます。日常的な検索利用においても、URLの確認や信頼できる情報源の活用など、基本的な安全習慣を身につけることで多くの攻撃を未然に防ぐことが可能です。

SEOポイズニング攻撃の脅威は今後も進化し続けると予想されるため、最新の攻撃動向を把握し、適切な対策を継続的に実施することが、安全なインターネット利用の基盤となります。