パンダアップデートとは、Googleが2011年に導入した検索アルゴリズムの大規模な更新です。このアップデートは低品質なコンテンツを持つWebサイトの検索順位を下げ、高品質なコンテンツを提供するサイトを上位に表示することを目的としています。当時、コピーコンテンツや内容の薄いページが検索上位を占めていた状況を改善するために実施されました。現在もパンダアップデートの基本的な考え方はGoogleのコアアルゴリズムに組み込まれており、SEO対策を行う上で理解しておくべき重要な概念となっています。

- パンダアップデートの目的と仕組み

パンダアップデートは低品質コンテンツの順位を下げ、ユーザーに価値ある情報を届けるために導入されたアルゴリズム更新です。

- パンダアップデートで評価が下がるサイトの特徴

コピーコンテンツや自動生成された文章、広告過多のページなどが低評価の対象となります。

- パンダアップデートに対応するための具体的な対策方法

オリジナルで価値のあるコンテンツ作成と、サイト全体の品質向上が効果的な対策となります。

パンダアップデートの概要

パンダアップデートはGoogleが検索結果の品質向上を目指して実施した大規模なアルゴリズム変更です。その名称は開発に携わったエンジニアの名前に由来すると言われています。

このアップデートが導入される以前、検索結果には質の低いコンテンツが多く表示される問題がありました。キーワードを大量に詰め込んだだけのページや、他サイトからコピーした内容を掲載するサイトが上位を占めていたのです。

導入された背景と目的

パンダアップデートは2011年2月にアメリカで最初に導入され、同年4月には日本を含む全世界で展開されました。当時のGoogle検索では、コンテンツファームと呼ばれる低品質な記事を大量生産するサイトが問題視されていました。

これらのサイトは検索エンジン向けに最適化されていましたが、ユーザーにとって有益な情報を提供していませんでした。Googleはユーザー体験を向上させるため、コンテンツの品質を重視するアルゴリズムへの転換を図りました。

アルゴリズムの基本的な仕組み

パンダアップデートはサイト全体の品質を評価する仕組みを持っています。個別のページだけでなく、ドメイン全体のコンテンツ品質がスコアリングされます。

低品質なページが多いサイトは、高品質なページを含んでいても全体的な評価が下がる可能性があります。そのため、サイト運営者は一部のページだけでなく、サイト全体の品質管理が求められるようになりました。

他のアップデートとの違い

パンダアップデートはコンテンツの品質に焦点を当てている点が特徴です。同時期に導入されたペンギンアップデートは、不自然なリンク構築などのスパム行為を対象としています。

以下の表でパンダアップデートと他の主要なアップデートの違いを整理しています。

| アップデート名 | 主な対象 | 導入時期 |

|---|---|---|

| パンダアップデート | 低品質コンテンツ | 2011年2月 |

| ペンギンアップデート | スパムリンク | 2012年4月 |

| ハミングバード | 検索意図の理解 | 2013年9月 |

これらのアップデートは現在、Googleのコアアルゴリズムに統合されています。そのため、個別のアップデートとして意識するよりも、総合的な品質向上に取り組むことが重要です。

パンダアップデートは検索品質向上の転換点となった重要なアルゴリズム更新です。現在も基本的な考え方が活かされていますよ。

パンダアップデートで低評価になるサイト

パンダアップデートによって評価が下がるサイトには共通した特徴があります。これらの特徴を理解することで、自分のサイトが同様の問題を抱えていないか確認できます。

Googleは品質評価ガイドラインを通じて、どのようなコンテンツが低品質と見なされるかの指針を示しています。以下で具体的な特徴を解説します。

コピーコンテンツの問題

他サイトの内容をそのまま複製したコピーコンテンツは、パンダアップデートで最も厳しく評価される対象となります。オリジナルのコンテンツを作成せず、既存の情報を流用するだけでは価値を提供していないと判断されます。

引用の範囲を超えた転載や、少し言葉を変えただけのリライト記事も同様に低評価の対象となります。独自の視点や追加情報を加えることが求められています。

自動生成コンテンツの影響

プログラムによって自動的に生成された文章も低品質コンテンツとして扱われます。キーワードを組み合わせただけの意味のない文章や、翻訳ツールで機械的に変換した不自然な文章がこれに該当します。

人間が読んで理解できない、または価値を感じないコンテンツは検索順位の低下要因となります。コンテンツ作成においては、読者にとっての有用性を常に意識することが大切です。

内容が薄いページの特徴

文字数が極端に少なかったり、具体的な情報が含まれていないページは「薄いコンテンツ」と呼ばれます。検索キーワードに対して十分な回答を提供していないページがこれに当たります。

以下のようなページが薄いコンテンツの典型例です。

薄いコンテンツの特徴を確認しましょう。

- 数行程度の説明しかないページ

- 画像や動画のみで説明文がないページ

- タグページやカテゴリページで独自のコンテンツがないもの

- アフィリエイトリンクだけが並んでいるページ

広告過多のサイト構成

ページの大部分を広告が占めているサイトもパンダアップデートの影響を受けやすくなります。ユーザーがコンテンツにアクセスしにくい状況は、サイト品質の低下と見なされます。

広告自体が問題なのではなく、本文よりも広告が目立つレイアウトや、コンテンツを読むために複数回スクロールが必要な構成が問題とされています。ユーザー体験を阻害しない適切な広告配置を心がけることが重要です。

低評価の原因となる要素を把握しておくと、サイト改善の方向性が明確になります。定期的なチェックを習慣にしましょう。

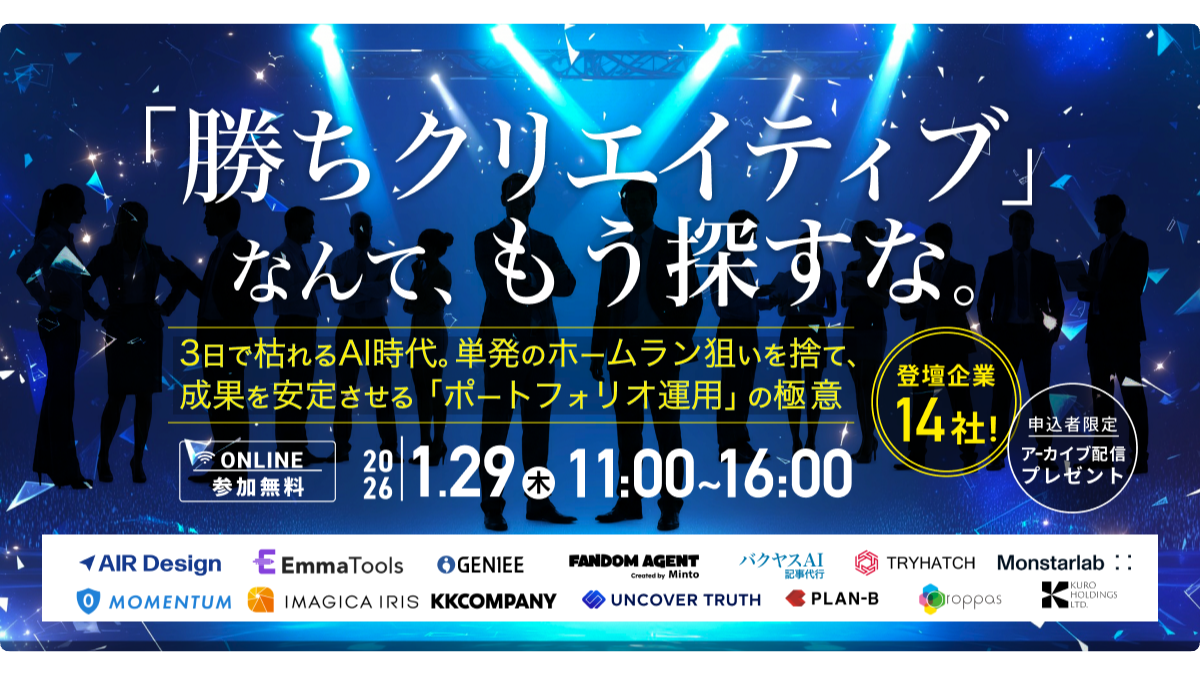

バクヤスAI 記事代行では、

高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

パンダアップデートへの対策方法

パンダアップデートの影響を受けないためには、継続的な品質向上の取り組みが必要です。一時的な対策ではなく、サイト運営の基本方針としてコンテンツ品質を重視する姿勢が求められます。

ここでは具体的な対策方法を段階的に解説していきます。

高品質コンテンツの作成基準

高品質なコンテンツとは、読者の疑問や課題を解決する具体的で正確な情報を提供するものです。単にキーワードを含めるだけでなく、そのキーワードで検索するユーザーが本当に知りたい情報を網羅することが大切です。

以下の表で高品質コンテンツの評価基準を確認できます。

| 評価項目 | 高品質の特徴 | 低品質の特徴 |

|---|---|---|

| 情報の正確性 | 信頼できる情報源に基づく | 根拠のない情報を記載 |

| 独自性 | オリジナルの視点や分析がある | 他サイトの情報をまとめただけ |

| 網羅性 | 関連する疑問にも回答 | 表面的な情報のみ |

| 読みやすさ | 構成が整理されている | 文章が読みにくい |

これらの基準を満たすコンテンツを作成することで、パンダアップデートの評価基準に適合したサイト運営が可能になります。

既存コンテンツの改善手順

新規コンテンツだけでなく、既存のページを見直すことも重要な対策となります。過去に作成したコンテンツの中には、現在の基準では低品質と判断されるものが含まれている可能性があります。

サイト全体の品質を向上させるためには、低品質なページを改善するか、必要に応じて削除または統合することを検討しましょう。

既存コンテンツを改善する際のチェック項目です。

- 情報が古くなっていないか確認する

- 重複するテーマの記事がないか調査する

- 検索流入がほとんどないページを特定する

- 内容を更新して価値を高められるか検討する

サイト構造の最適化

コンテンツの品質だけでなく、サイト全体の構造も重要な評価要素となります。ユーザーが目的の情報にたどり着きやすい設計を心がけましょう。

ナビゲーションの整理や内部リンクの最適化により、クローラーがサイトを正しく理解できるようになります。また、重複コンテンツの発生を防ぐためのURL正規化も効果的な対策です。

E-E-A-Tを意識した運営

Googleは現在、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)という概念でコンテンツの品質を評価しています。パンダアップデートの考え方はこの評価基準にも引き継がれています。

専門的な知識や実体験に基づいたコンテンツは、E-E-A-Tの観点からも高く評価される傾向があります。著者情報の明記や、信頼できる情報源の引用なども信頼性向上に貢献します。

対策は一度行えば終わりではありません。継続的な品質管理と改善がSEO成功の鍵となりますよ。

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。

親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

パンダアップデートの現在の影響

パンダアップデートは導入から10年以上が経過し、現在ではGoogleのコアアルゴリズムに完全に統合されています。そのため、単独のアップデートとして語られることは少なくなりましたが、その基本的な考え方は現在も有効です。

ここでは現在のSEOにおけるパンダアップデートの位置づけを解説します。

コアアルゴリズムへの統合

2016年以降、パンダアップデートはGoogleのコアランキングシグナルの一部となりました。これにより、コンテンツ品質の評価は常時行われるようになっています。

以前は数ヶ月に一度の頻度でアップデートが実施されていましたが、現在はリアルタイムで品質評価が反映される仕組みになっています。そのため、低品質なコンテンツを公開すると、比較的早い段階で順位への影響が現れる可能性があります。

最新のコアアップデートとの関係

Googleは年に数回、コアアップデートと呼ばれる大規模なアルゴリズム更新を実施しています。これらのアップデートにはパンダアップデートの考え方が含まれており、コンテンツ品質は引き続き重要な評価要素となっています。

以下の表で近年のコアアップデートの傾向を整理しています。

| アップデートの傾向 | 重視されるポイント |

|---|---|

| ヘルプフルコンテンツ | ユーザーにとって役立つ情報かどうか |

| プロダクトレビュー | 実体験に基づく詳細なレビュー |

| スパムアップデート | 操作的なSEO手法の排除 |

これらのアップデートはパンダアップデートの延長線上にあり、コンテンツの質を最優先するGoogleの方針を反映しています。

今後のSEO対策への示唆

パンダアップデートが示した「品質重視」の方向性は、今後も変わることはないと考えられます。むしろ、AIの発展によりコンテンツの品質評価はより精密になっていくでしょう。

検索エンジン向けではなく、実際のユーザーに価値を提供することを第一に考えたコンテンツ作成が、長期的なSEO成功につながります。短期的なテクニックに頼るのではなく、本質的な価値提供を目指すことが重要です。

パンダアップデートの考え方は現在のSEOでも通用する普遍的な原則です。品質重視の姿勢を忘れずに運営を続けましょう。

パンダアップデート対策の実践チェックリスト

ここまで解説した内容を踏まえ、実際にサイトを改善するための具体的なチェックリストを紹介します。定期的にこのリストを確認することで、パンダアップデートの影響を受けにくいサイト運営が可能になります。

以下のチェック項目を自分のサイトに照らし合わせて確認してみましょう。

コンテンツ品質のチェック項目

まずはコンテンツの品質面を確認します。各ページが読者にとって価値のある情報を提供しているかを評価してください。

コンテンツ品質の確認ポイントです。

- 各記事に独自の視点や情報が含まれているか

- 情報の正確性を確認し、必要に応じて更新しているか

- 読者の検索意図に対して十分な回答を提供しているか

- 専門家としての知見や実体験が反映されているか

これらの項目に一つでも該当しない場合は、該当するページの改善を検討することをお勧めします。

技術面のチェック項目

コンテンツの品質だけでなく、技術的な側面も確認が必要です。サイトの構造やパフォーマンスも間接的に品質評価に影響します。

以下の技術要素を定期的に確認しましょう。

| チェック項目 | 確認方法 | 改善のポイント |

|---|---|---|

| 重複コンテンツ | Search Consoleで確認 | canonicalタグの設定 |

| インデックス状況 | site:検索で確認 | 不要ページのnoindex設定 |

| ページ速度 | PageSpeed Insightsで測定 | 画像圧縮やキャッシュ設定 |

| モバイル対応 | モバイルフレンドリーテスト | レスポンシブデザインの導入 |

技術的な問題は直接的な品質評価には含まれませんが、ユーザー体験に影響するため間接的にSEOに関わってきます。

継続的な改善のための仕組み

一度の対策で終わりではなく、継続的にサイト品質を維持する仕組みを作ることが大切です。定期的なコンテンツ監査の実施により、品質低下を早期に発見できます。

月に一度はアクセス解析データを確認し、パフォーマンスが低下しているページを特定する習慣をつけましょう。問題のあるページは早めに改善することで、サイト全体への悪影響を防げます。

チェックリストを活用して定期的な品質管理を行うことで、安定したSEOパフォーマンスを維持できます!

よくある質問

- パンダアップデートの影響を受けたかどうか確認する方法はありますか

-

Google Search Consoleで検索パフォーマンスの推移を確認することで、順位変動の傾向を把握できます。アップデートの実施時期と照らし合わせて、急激な順位低下があった場合は影響を受けた可能性があります。ただし、現在はコアアルゴリズムに統合されているため、明確にパンダアップデートだけの影響を特定することは困難です。

- パンダアップデートからの回復にはどのくらいの期間がかかりますか

-

サイトの規模や改善内容によって異なりますが、一般的には数週間から数ヶ月程度の期間が必要とされています。低品質コンテンツの削除や改善を行った後、Googleのクローラーがサイトを再評価するまでに時間がかかるためです。継続的な品質向上の取り組みを続けることが回復への近道となります。

- 低品質なページは削除した方がよいですか

-

状況によって最適な対応は異なります。改善の余地があるページは内容を充実させることで再評価される可能性があります。一方、改善が困難なページや、サイトテーマと関連性が低いページは削除を検討してもよいでしょう。削除する場合は301リダイレクトの設定なども考慮して慎重に判断することが大切です。

まとめ

パンダアップデートは2011年にGoogleが導入した、低品質コンテンツを対象としたアルゴリズム更新です。コピーコンテンツや自動生成された文章、内容の薄いページの検索順位を下げることを目的としていました。

現在、パンダアップデートはGoogleのコアアルゴリズムに統合されており、コンテンツ品質の評価は常時行われています。そのため、特定のアップデートを意識するよりも、継続的な品質向上に取り組むことが重要です。

効果的な対策として、オリジナルで価値のあるコンテンツの作成、既存ページの定期的な見直し、E-E-A-Tを意識したサイト運営が挙げられます。読者にとって本当に役立つ情報を提供することが、長期的なSEO成功への最も確実な道となるでしょう。