SEOライティングは、検索エンジンで上位表示を狙いながら、読者にとって価値のあるコンテンツを作成する手法です。多くのWeb担当者やブロガーが「記事を書いても検索順位が上がらない」「アクセス数が伸びない」といった課題を抱えている中、正しいSEOライティングの知識と実践方法を身につけることで、狙ったキーワードで安定した上位表示を実現できます。

この記事では、SEOライティングの基本概念から、検索上位表示につながる具体的な10のコツまで、初心者から中級者まで実践できる体系的なノウハウを解説します。キーワード選定から記事構成、執筆テクニック、効果測定まで、一連のプロセスを通じて成果の出るSEOライティングスキルを習得していきましょう。

SEOライティングとは?

SEOライティングとは、検索エンジン最適化(SEO)の観点から記事やコンテンツを作成する手法のことです。単に検索エンジンのアルゴリズムに合わせて記事を書くのではなく、ユーザーのニーズを満たしながら検索結果での上位表示を目指す、バランスの取れたライティング手法と言えます。

SEOライティングと一般的なライティングの違い

SEOライティングは、読者の検索意図を深く理解し、その意図に応える構成と内容で記事を設計する点が特徴的です。一般的なライティングが自由な発想で読み物として面白い文章を作成するのに対し、SEOライティングは以下の要素を考慮して作成します。

まず、キーワード選定から始まり、そのキーワードで検索するユーザーがどのような情報を求めているかを分析します。次に、検索結果上位サイトの調査を行い、競合コンテンツよりも網羅性と独自性を持った記事構成を設計します。

さらに、検索エンジンが理解しやすいよう、適切な見出しタグの使用やキーワードの自然な配置を心がけ、読者にとって読みやすい文章構造を構築していきます。

現代のSEOライティングで重視される要素

Googleアルゴリズムの進化により、現在のSEOライティングではE-E-A-T(Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthiness)の要素が特に重要視されています。これは経験・専門性・権威性・信頼性を表す指標で、コンテンツ品質を評価する重要な基準となっています。

また、ユーザーファーストの姿勢が求められており、検索者の課題解決に真摯に取り組む姿勢が評価されます。技術的なSEO対策だけでなく、読者にとって本当に価値のある情報を提供することが、長期的な検索順位向上につながります。

| 従来のSEOライティング | 現在のSEOライティング | 重要度 |

|---|---|---|

| キーワードの機械的な詰め込み | 自然なキーワード配置 | 高 |

| 文字数重視 | コンテンツ品質重視 | 高 |

| 検索エンジン向け最適化 | ユーザー体験重視 | 最高 |

| 単発的な対策 | 継続的な改善 | 高 |

SEOライティングがビジネスに与える影響

効果的なSEOライティングは、企業のデジタルマーケティング戦略において中核的な役割を果たします。検索結果での上位表示により、オーガニック検索からの安定した集客を実現できるため、広告費用に依存しない持続可能なマーケティング手法として注目されています。

特に、潜在顧客が情報収集段階で検索するキーワードに対応したコンテンツを提供することで、購買プロセスの早い段階からユーザーとの接点を作ることが可能です。これにより、ブランド認知度向上とリード獲得の両方を同時に実現できます。

SEOライティングの基本が分かりやすくまとまっていますね。検索エンジンだけでなく、読者目線を大切にする姿勢がポイントです。

効果的なキーワード調査と選定方法

SEOライティングで成果を出すためには、適切なキーワード選定が欠かせません。キーワード選定は記事の方向性を決める重要なプロセスであり、この段階での判断が最終的な検索順位に大きく影響します。効果的なキーワード調査と選定の具体的な手順を解説します。

検索ボリューム分析の実践方法

キーワードの検索ボリューム分析では、月間検索数だけでなく、検索トレンドの変化や季節性も考慮することが重要です。Googleキーワードプランナーやその他のSEOツールを活用して、対象キーワードの詳細なデータを収集します。

検索ボリュームが高すぎるキーワードは競合が激しく、新規サイトでは上位表示が困難な場合があります。一方で、検索ボリュームが低すぎるキーワードでは、上位表示できてもアクセス数の増加が期待できません。

理想的なキーワードは、月間検索数が1,000〜10,000回程度で、競合の強さが中程度のものです。このバランスを見極めることで、現実的な期間で上位表示を狙えるキーワードを特定できます。

競合調査方法と差別化ポイントの発見

対象キーワードで既に上位表示されている競合サイトの分析は、効果的なコンテンツ戦略立案の基礎となります。上位10位までのサイトを詳細に調査し、それぞれの記事構成、文字数、扱っているトピック、独自性のある情報を整理します。

競合分析では、単に既存コンテンツをまとめるだけでなく、競合が触れていない角度や不足している情報を見つけることが重要です。読者の検索意図を満たしながら、独自の価値を提供できる差別化ポイントを発見することで、競合を上回るコンテンツを作成できます。

また、競合サイトの内部リンク構造や外部リンクの獲得状況も参考になります。これらの情報を基に、自社コンテンツの改善点や強化すべき領域を明確にできます。

キーワード調査で確認すべき項目

- 月間検索ボリューム

- キーワード難易度

- 検索トレンドの変化

- 関連キーワードの洗い出し

- 競合上位サイトの分析

ロングテールキーワード戦略の活用

ロングテールキーワードは、3語以上で構成される具体的な検索クエリのことです。検索ボリュームは比較的少ないものの、検索意図が明確で競合が少ないため、SEO初心者でも上位表示を狙いやすい特徴があります。

例えば、「SEO」という単体キーワードは競合が激しいですが、「SEOライティング 初心者 コツ」のようなロングテールキーワードであれば、より具体的なニーズに応えるコンテンツで差別化を図れます。

ロングテールキーワード戦略では、メインキーワードを軸にして複数の関連ロングテールキーワードを特定し、それぞれに対応したコンテンツを計画的に作成していきます。この手法により、幅広いユーザーニーズに対応しながら、段階的に検索流入を拡大できます。

検索意図の4つの分類と対応方法

検索意図は大きく4つのタイプに分類されます。Know(知りたい)、Go(行きたい)、Do(やりたい)、Buy(買いたい)という分類で、それぞれ異なるアプローチが必要です。

| 検索意図 | 特徴 | コンテンツ例 |

|---|---|---|

| Know(情報収集) | 知識や情報を求める | 解説記事、ハウツー記事 |

| Go(移動・アクセス) | 特定のサイトや場所を探す | 企業情報、アクセス情報 |

| Do(実行・行動) | 何かを行いたい | 手順説明、操作方法 |

| Buy(購入・取引) | 商品やサービスを購入したい | 商品比較、レビュー記事 |

各検索意図に応じて、コンテンツの構成や情報の提示方法を最適化することで、読者の期待に正確に応えられるコンテンツを作成できます。これにより、滞在時間の向上や離脱率の改善など、SEOにとって重要な指標の改善も期待できます。

キーワード選びに悩んでいた方も安心。検索ボリュームと競合状況のバランスを見ながら、狙い目のキーワードを見つけられます。

記事構成の設計と見出し最適化テクニック

効果的なSEOライティングには、読者にとって理解しやすく、検索エンジンが内容を正確に把握できる記事構成が不可欠です。適切な見出し構造とコンテンツの論理的な配置により、ユーザーエクスペリエンスと検索順位の両方を向上させることができます。

ユーザーニーズに基づいた構成設計

記事構成では、読者の検索意図を満たす情報を序盤に配置し、段階的に詳細な内容に発展させる構造が効果的です。読者が最も知りたい情報を冒頭で提供することで、記事への関心を維持し、最後まで読んでもらえる可能性が高まります。

構成設計の際は、対象キーワードで検索するユーザーの状況や知識レベルを想定し、必要な情報を論理的な順序で整理します。基礎知識から応用的な内容まで、読者の理解度に合わせた情報の提示順序を検討することが重要です。

また、読者が記事を読み終えた時に、当初の疑問や課題が解決されている状態を目指します。そのために、記事全体を通じて一貫したテーマを保ちながら、包括的で実用的な情報を提供する構成を心がけます。

見出しタグの正しい使い方

見出しタグ(H1〜H6)は、記事の階層構造を明確に示すとともに、検索エンジンがコンテンツの内容を理解するための重要な要素です。H1タグは記事タイトルに使用し、H2タグで大きなセクションを、H3タグで小見出しを表現するという階層構造を守ることが基本です。

見出しには対象キーワードや関連キーワードを自然に含めることで、SEO効果を高められます。ただし、キーワードの詰め込みは避け、読者にとって分かりやすい表現を優先することが重要です。

見出しの文字数は、読みやすさを考慮して30文字以内に収めることが理想的です。長すぎる見出しは読者の負担となり、短すぎる見出しは内容が伝わりにくくなる可能性があります。

内部リンク戦略の構築

内部リンクは、サイト内の関連記事同士を結びつけることで、読者により多くの価値を提供し、サイト全体の評価向上に貢献します。適切な内部リンク戦略により、ページビュー数の増加とサイト滞在時間の延長を実現できます。

内部リンクを設置する際は、文脈に沿った自然な形でのリンク挿入を心がけます。読者が記事を読み進める中で、「もっと詳しく知りたい」と感じるタイミングで関連記事へのリンクを提供することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させられます。

また、新しい記事を公開する際は、既存の関連記事からの内部リンクも設置することで、クローラビリティの向上と記事間の関連性強化を図れます。

効果的な記事構成のチェックリスト

- 検索意図に応える情報が冒頭にある

- 見出しの階層構造が論理的

- 各セクションが適切な文字数

- 内部リンクが自然に配置されている

- 読者の知識レベルに合った構成

読みやすさを向上させる構成要素

記事の読みやすさは、ユーザーエンゲージメントに直接影響する重要な要素です。適切な段落分けにより、情報を消化しやすい形で提示し、読者の認知負荷を軽減することが重要です。

リストや表を効果的に活用することで、複雑な情報を整理して提示できます。特に、手順や条件を説明する際は、番号付きリストや表形式での整理が読者の理解を促進します。

また、重要なポイントは太字やマーカーで強調し、読者が重要な情報を見落とさないよう配慮します。ただし、強調の使いすぎは逆効果となるため、本当に重要な部分に限定して使用することが大切です。

読者が求める情報を整理して伝えるコツがよく分かります。見出しの付け方一つで記事の読みやすさが変わってきますよ。

検索上位表示を実現する10の具体的コツ

SEOライティングで継続的に成果を出すためには、検索エンジンのアルゴリズムとユーザーのニーズの両方を理解した実践的なテクニックが必要です。ここでは、実際に検索上位表示を実現するための10の具体的なコツを、実践しやすい形で解説します。

コツ1:タイトル最適化で第一印象を決める

タイトルは検索結果で最初に目に入る要素であり、クリック率に直接影響するため、対象キーワードを含めながら読者の関心を引く表現にすることが重要です。効果的なタイトルは、検索意図を満たすことを明確に示し、具体的なベネフィットを提示します。

タイトルの文字数は、検索結果で省略されないよう30文字程度に収めることが理想的です。また、数字や具体的な表現を使用することで、記事の価値を明確に伝えられます。

クリックしたくなるタイトルの要素として、緊急性、具体性、ベネフィットの明示、疑問形の活用などがあります。これらの要素を適切に組み合わせることで、競合と差別化されたタイトルを作成できます。

コツ2:メタディスクリプションで検索結果を最適化

メタディスクリプションは検索結果でタイトルの下に表示される説明文で、クリック率向上に重要な役割を果たします。120文字程度で記事の要点を簡潔にまとめ、読者にとってのメリットを明確に示すことが効果的です。

メタディスクリプションには、対象キーワードを自然に含めつつ、記事を読むことで得られる具体的な価値を表現します。また、行動を促すフレーズを含めることで、読者の関心を記事への訪問に結びつけられます。

検索結果での表示を意識し、他の競合記事と比較した際に目立つような差別化ポイントを盛り込むことも重要です。読者が求めている情報を的確に提供できることを示すことで、クリック率の向上を期待できます。

コツ3:適切なキーワード密度と配置

キーワード密度は、記事全体に対するメインキーワードの出現頻度を表す指標です。過度なキーワードの詰め込みは検索エンジンからペナルティを受ける可能性があるため、自然な文章の流れの中で適切にキーワードを配置することが重要です。

理想的なキーワード密度は1.5〜2%程度とされており、読者にとって自然な読み心地を保ちながら、検索エンジンに記事のテーマを正確に伝えることを目指します。

キーワードの配置では、タイトル、見出し、冒頭段落、結論部分といった重要な箇所により重点的に配置し、記事全体を通じてバランス良く散りばめることが効果的です。

| 配置箇所 | 重要度 | 配置のポイント |

|---|---|---|

| タイトル | 最高 | 自然な形で前半に配置 |

| メタディスクリプション | 高 | 説明文として自然に含める |

| H2・H3見出し | 高 | 関連キーワードも活用 |

| 冒頭段落 | 高 | 記事の概要説明で使用 |

| 本文 | 中 | 自然な文脈で配置 |

コツ4:関連キーワードと共起語の戦略的活用

関連キーワードと共起語を記事内に適切に配置することで、検索エンジンに記事の専門性と網羅性を示すことができます。これらのキーワードは、メインキーワードと関連性の高いトピックを扱っていることを検索エンジンに伝える重要な指標となります。

関連キーワードの選定では、メインキーワードと同じテーマで検索されることが多いキーワードを特定し、記事の各セクションで自然に使用します。共起語については、対象キーワードと一緒に使われることが多い単語を調査し、コンテンツの専門性を高めるために活用します。

これらのキーワードを効果的に使用することで、より幅広い検索クエリでの表示機会を獲得し、記事の総合的な評価向上を実現できます。

コツ5:独自性と専門性を高める情報の追加

競合との差別化を図るためには、独自の視点や経験に基づいた情報を記事に盛り込むことが重要です。単に既存の情報をまとめるだけでなく、読者にとって新しい価値を提供できるオリジナルコンテンツを作成することで、検索エンジンからの評価を高められます。

独自性のある情報として、実体験に基づく事例、独自の調査結果、専門知識を活かした深い分析、業界の最新動向などが考えられます。これらの情報は、読者にとって他では得られない価値を提供し、記事の信頼性向上にも寄与します。

また、専門性を示すためには、正確な情報の提供と、適切な根拠の提示が不可欠です。信頼できる情報源からの引用や、データに基づいた論理的な説明により、記事の権威性を高めることができます。

コツ6:読者の行動を促すCTA(Call To Action)の設置

効果的なCTAは、読者が記事を読み終えた後に次の行動を取りやすくする重要な要素です。記事の目的に応じて、適切なタイミングと内容でCTAを設置することで、読者エンゲージメントの向上とコンバージョン率の改善を実現できます。

CTAの設置位置は、記事の流れに沿って自然な形で配置することが重要です。読者が特定の情報に興味を持ったタイミングや、問題解決の方法を求めているタイミングでCTAを提示することで、効果的な誘導が可能になります。

CTAの文言は、読者にとってのメリットを明確に示し、行動を起こしやすい表現にすることが効果的です。また、デザイン面でも目立ちすぎず、記事の内容に自然に溶け込むような形で設置することが重要です。

コツ7:外部リンクによる信頼性の向上

権威性の高いサイトへの外部リンクは、記事の信頼性を高め、検索エンジンからの評価向上に寄与します。統計データの出典、専門機関の見解、公式情報などへのリンクを適切に設置することで、記事の根拠を明確にし、読者の信頼を獲得できます。

外部リンクの選定では、リンク先の信頼性と関連性を十分に検討することが重要です。政府機関、学術機関、業界団体、著名な企業など、権威性の認められるサイトへのリンクを優先的に使用します。

リンクの設置方法では、新しいタブで開くよう設定し、読者が記事から離脱するリスクを最小限に抑えることが重要です。また、リンクの前後で適切な説明を提供し、読者がリンク先で得られる情報を明確に示すことも大切です。

コツ8:画像とalt属性の最適化

画像は記事の理解を助け、視覚的な魅力を向上させる重要な要素です。適切な画像の選択と最適化により、ユーザーエクスペリエンスの向上とSEO効果の両方を実現できます。

alt属性は、検索エンジンが画像の内容を理解するために使用される重要な要素です。画像の内容を正確に説明し、可能であれば関連キーワードを自然に含めることで、画像検索での表示機会も獲得できます。

画像のファイルサイズは、ページの読み込み速度に影響するため、品質を保ちながら適切に圧縮することが重要です。また、画像のファイル名も検索エンジンが内容を理解する手がかりとなるため、説明的な名前を付けることが推奨されます。

コツ9:モバイルフレンドリーな設計

現在の検索流入の大部分はモバイルデバイスからのアクセスであるため、モバイルフレンドリーな記事設計は必須要素となっています。スマートフォンでの読みやすさを考慮した文章構成と表示設計により、ユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。

モバイル対応では、短い段落での構成、適切な行間の設定、読みやすいフォントサイズの使用、タップしやすいリンクボタンの設計などが重要な要素となります。

また、モバイルデバイスでの表示速度も重要な評価要素であるため、画像の最適化、不要なJavaScriptの削減、キャッシュの活用などにより、高速な表示を実現することが求められます。

コツ10:定期的なリライト方法と更新戦略

公開後の記事を定期的に見直し、最新情報の追加や内容の改善を行うリライトは、長期的なSEO成果を維持するために重要です。検索アルゴリズムの変化や競合状況の変化に対応し、継続的に記事の価値を向上させることで、安定した上位表示を実現できます。

リライトのタイミングは、記事の公開から3〜6ヶ月後を目安とし、アクセス解析データや検索順位の変化を基に判断します。順位が下がった記事や、アクセス数が減少している記事を優先的にリライト対象として選定します。

リライトの内容は、情報の更新、構成の改善、関連情報の追加、内部リンクの最適化など、多角的なアプローチで行います。また、リライト後は効果測定を行い、改善点を次回のリライトに活かすサイクルを構築することが重要です。

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

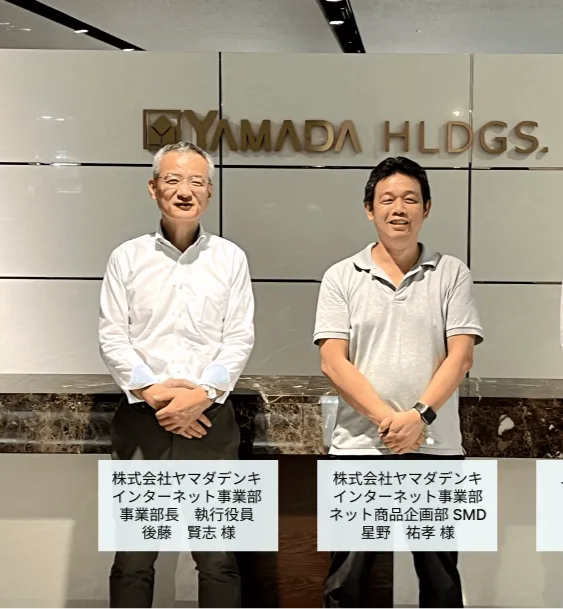

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

オウンドメディア運用全般のコンサルティングからバクヤスAI 記事代行によるコンテンツ作成までを一気通貫で支援いただき、ECサイトでの売上が増大しました!

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

効果測定ツールとパフォーマンス改善

SEOライティングの成果を継続的に向上させるためには、適切な効果測定と分析に基づく改善が不可欠です。各種ツールを活用したデータ分析により、記事のパフォーマンスを客観的に評価し、具体的な改善策を立案できます。

Googleアナリティクスを活用したアクセス解析

Googleアナリティクスでは、記事ごとのページビュー数、滞在時間、離脱率などの詳細なデータを分析することで、読者の行動パターンを把握できます。これらの指標を通じて、記事の魅力度や読みやすさを定量的に評価し、改善すべき要素を特定できます。

特に重要な指標として、平均ページ滞在時間は記事の内容に対する読者の関心度を示し、直帰率は記事が読者の期待に応えているかを判断する材料となります。これらの数値が業界平均を下回る場合は、記事の構成や内容の見直しが必要です。

また、流入キーワードの分析により、実際にどのようなクエリで記事が発見されているかを把握できます。想定していたキーワード以外での流入が多い場合は、新たなキーワードチャンスの発見につながる可能性があります。

Google Search Consoleでの検索パフォーマンス分析

Google Search Consoleは、検索結果での表示回数、クリック数、平均掲載順位、クリック率などの重要なSEO指標を提供する無料ツールです。これらのデータを定期的に分析することで、SEOライティングの効果を正確に測定できます。

検索パフォーマンスの分析では、表示回数は多いがクリック率が低い記事を特定し、タイトルやメタディスクリプションの改善を検討します。また、掲載順位が11位前後の記事は、少しの改善で1ページ目に上昇する可能性が高いため、優先的にリライト対応を行います。

クエリ分析では、想定外のキーワードでの流入を発見することで、新たなコンテンツ機会を見つけることができます。これらのデータを基に、既存記事の拡充や新規記事の企画を検討できます。

効果測定でチェックすべき主要指標

- 検索順位の変動

- オーガニック流入数

- ページ滞在時間

- 直帰率・離脱率

- コンバージョン率

競合分析ツールによる市場ポジション把握

競合分析ツールを活用することで、自社記事の市場での位置付けや、競合サイトとのパフォーマンス比較を客観的に行えます。競合サイトの検索順位変動や流入キーワードの分析により、効果的な改善戦略を立案できます。

競合分析では、同じキーワードで上位表示されている記事の文字数、構成、更新頻度などを比較分析し、自社記事の改善点を特定します。また、競合が新たに参入してきたキーワード領域を早期に発見することで、先手を打った対策を講じることも可能です。

市場全体の動向を把握することで、季節性のあるキーワードの対策時期や、新しいトレンドへの対応タイミングを適切に判断できます。これにより、効率的なコンテンツ戦略を構築できます。

KPI設定と継続的な改善サイクル

SEOライティングの成果を最大化するためには、明確なKPI(重要業績評価指標)の設定と、定期的な見直しによる継続的な改善サイクルの構築が重要です。具体的で測定可能な目標を設定することで、施策の効果を正確に評価できます。

KPIの設定では、最終的なビジネス目標から逆算して、検索順位、オーガニック流入数、コンバージョン数などの中間指標を設定します。これらの指標を定期的にモニタリングし、目標値との乖離を分析することで、改善すべき要素を特定できます。

| KPI分類 | 具体的指標 | 測定頻度 |

|---|---|---|

| 認知・露出 | 検索順位、表示回数 | 週次 |

| 流入・アクセス | オーガニック流入数、クリック率 | 週次 |

| エンゲージメント | 滞在時間、直帰率 | 月次 |

| コンバージョン | お問い合わせ数、売上 | 月次 |

改善サイクルでは、データ分析→課題特定→施策立案→実行→効果測定というPDCAサイクルを継続的に回すことで、着実な成果向上を実現できます。

無料ツールを使って効果測定する具体的な方法が分かりやすいですね。データに基づいて改善できるのが心強いポイントです。

よくある質問

この記事について、読者の皆様からよくいただく質問にお答えします。seoライティングの実践に役立つ情報としてご活用ください。

- 記事では月間検索数1,000〜10,000回が理想的と書かれていますが、実際にこの範囲のキーワードを見つけるにはどうすればよいですか?

-

Googleキーワードプランナーを活用し、まずメインキーワードの関連語を洗い出します。次に、表示された検索ボリュームをフィルタリングして1,000〜10,000回の範囲に絞り込みます。さらに、「SEOライティング 初心者」「SEOライティング コツ」のようなロングテールキーワードを組み合わせることで、競合が少なく狙いやすいキーワードを特定できます。検索トレンドの季節変動も確認し、安定した需要があるキーワードを選びましょう。

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を記事内で具体的にどのように表現すれば効果的ですか?

-

E-E-A-Tを効果的に示すには、実践経験に基づく具体例の提示、データや研究結果の引用、専門家としての実績や資格の明記が有効です。また、執筆者のプロフィール欄で関連分野での経験年数や実績を示したり、記事内で具体的な成功事例や失敗事例を共有したりすることで信頼性を高められます。さらに、客観的なデータや信頼できる情報源へのリンクを適切に配置することで、コンテンツの権威性を向上させることができます。

- 検索意図の4分類(Know、Go、Do、Buy)に応じて、見出し構成はどのように変えるべきですか?

-

Know(知りたい)の場合は「〜とは」「〜の基礎知識」から始まり、段階的に詳細な解説を展開します。Do(やりたい)では「手順1」「ステップ1」のように具体的なアクションステップを示す見出しを使用。Buy(買いたい)の場合は「おすすめ商品比較」「選び方のポイント」など、購買判断を助ける見出しを設定。Go(行きたい)では「アクセス方法」「営業時間」など、具体的な行動に直結する見出しを配置します。各意図に合わせた論理的な情報展開が重要です。

- 競合分析で上位10サイトを調査する際、具体的にどんな項目をチェックすれば効率的ですか?

-

効率的な競合分析では、まず記事の文字数、見出し構成、キーワードの使用箇所をチェックします。次に、独自のデータや事例、図表の有無、外部リンクの参照先を確認。さらに、コメント欄やSNSでの反応から読者の追加ニーズを把握します。これらの情報をスプレッドシートで一覧化し、競合が見落としている情報や不足している視点を特定。その上で、オリジナルの価値を付加できるポイントを見つけ出し、差別化された記事作成に活用します。

seoライティングについて、これらの質問と回答が皆様の実践にお役立ていただければ幸いです。継続的な改善により、より良い成果を得ることができるでしょう。

実践で気になりそうな疑問に丁寧に答えていて参考になります。特にE-E-A-Tの具体的な表現方法は即実践できそう。

まとめ

SEOライティングは、検索エンジンでの上位表示とユーザーエクスペリエンスの向上を同時に実現する重要なマーケティング手法です。本記事で解説した10のコツを実践することで、検索意図に応える質の高いコンテンツを作成し、持続的な集客効果を得ることができます。

成功の鍵は、キーワード選定から記事構成、執筆、効果測定まで、一連のプロセスを体系的に実践することです。特に、読者のニーズを深く理解し、独自性のある価値を提供することで、競合との差別化を図り、長期的な検索順位向上を実現できます。

継続的な改善と最新のSEO動向への対応により、変化する検索環境に適応しながら、安定した成果を維持していきましょう。効果的なSEOライティングの実践は、デジタルマーケティングにおける重要な競争優位性となります。

SEOライティングの要点がしっかりまとまっています。一つずつ実践していけば、確実にスキルアップできそうですね。