再検索キーワードとは、検索エンジンでユーザーが最初の検索結果に満足せず、異なるキーワードで再度検索を行う際に使用される検索語のことです。デジタルマーケティングやSEO対策において、この再検索の動向を理解することは非常に重要な意味を持ちます。

現代のインターネット環境では、ユーザーの検索行動が複雑化しており、一度の検索では求める情報に辿り着けないケースが増加しています。そのため、マーケターやWebサイト運営者にとって、再検索キーワードの分析と活用は効果的なコンテンツ戦略を立てる上で欠かせない要素となっています。

本記事では、再検索キーワードの基本的な概念から具体的な活用方法、さらには実践的なツールの紹介まで、幅広く解説していきます。これらの知識を身につけることで、より効果的なSEO戦略を構築し、ユーザーのニーズに的確に応えるコンテンツ作りが可能になります。

再検索キーワードの基本概念

再検索が発生する主な要因

再検索が発生する要因を理解することで、より効果的なキーワード戦略を立てることができます。最も一般的な要因は、初回検索時のキーワードが曖昧すぎて、求める情報に辿り着けないことです。

多くのユーザーは検索に慣れておらず、適切なキーワードを選択することが困難です。例えば、「料理」という広範囲なキーワードで検索した後、「簡単 料理 レシピ」のようにより具体的な検索を行うケースが典型的な例として挙げられます。

また、検索結果の品質が期待値に満たない場合も再検索の要因となります。表示されたページの内容が薄い、情報が古い、専門的すぎるといった理由で、ユーザーは別のアプローチで情報を探そうとします。

再検索キーワードの種類と分類

再検索キーワードは、その性質によっていくつかの種類に分類することができます。理解しやすくするため、主要な分類を表にまとめました。

| 分類 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 詳細化キーワード | より具体的な条件を追加 | 「車」→「軽自動車 燃費」 |

| 言い換えキーワード | 同じ意味の別表現 | 「痩せる」→「ダイエット」 |

| 関連キーワード | 関連する別の角度からの検索 | 「頭痛」→「頭痛 薬」 |

詳細化キーワードは、最初の検索が広すぎた場合に使用される傾向があります。ユーザーは自分の求める情報をより正確に表現するために、条件や修飾語を追加します。

言い換えキーワードは、同じ概念を異なる単語で表現したものです。これは日本語の豊かな表現力を反映しており、SEO戦略において重要な要素となります。

検索意図の変化パターン

再検索の過程では、ユーザーの検索意図も変化することがあります。情報収集を目的とした検索から、具体的な行動を起こすための検索へと変化するパターンが頻繁に見られます。

例えば、「プログラミング」という概念的な検索から始まり、「プログラミング 学習方法」「プログラミング スクール」「プログラミング 本 おすすめ」といった、より行動に結びつく検索へと発展していくケースがあります。

このような検索意図の変化を理解することで、ユーザーの学習プロセスや購買プロセスに合わせたコンテンツ戦略を構築することが可能になります。効果的なSEO対策を行うためには、単一のキーワードではなく、関連する一連のキーワード群を包括的に考慮することが重要です。

再検索キーワードの基本を理解することで、ユーザーの本当のニーズが見えてきます。検索行動の背景を知ることが、効果的なコンテンツ作りの第一歩でしょう。

再検索キーワードの重要性とメリット

SEO効果の向上につながる理由

再検索キーワードの活用がSEO効果の向上に直結する理由は、検索エンジンのアルゴリズムの進化と密接に関係しています。現在の検索エンジンは、単一キーワードの一致度よりも、ユーザーの検索意図に対する包括的な回答を提供できるコンテンツを高く評価します。

具体的には、関連する複数のキーワードに対して包括的に回答できるページは、検索エンジンから高品質なコンテンツとして認識されやすくなります。これにより、メインキーワードだけでなく、関連する再検索キーワードでも上位表示される可能性が高まります。

また、再検索キーワードを意識したコンテンツ作りは、自然な内部リンク構造の構築にも貢献します。関連する複数のトピックを扱うことで、サイト内での情報の流れが改善され、ユーザーの滞在時間の延長やページビュー数の増加につながります。

ユーザーエクスペリエンス向上への影響

再検索キーワードを活用したコンテンツ戦略は、ユーザーエクスペリエンスの大幅な向上をもたらします。ユーザーが求める情報を予測し、先回りして提供することで、検索の手間を削減できるためです。

効果的なユーザーエクスペリエンス向上のための要素を以下のチェックリストで確認してみましょう。

ユーザーエクスペリエンス向上のチェックポイント

- 一度のページ訪問で複数の関連質問に回答できているか

- 専門用語の説明が適切に含まれているか

- 段階的な情報提供ができているか

- 関連するトピックへの導線が設置されているか

これらの要素を満たすコンテンツは、ユーザーの満足度を高め、結果的にサイトへの信頼度向上や再訪問率の増加につながります。

コンバージョン率改善への貢献

再検索キーワードの分析は、コンバージョン率の改善にも大きく貢献します。ユーザーの検索プロセスを理解することで、購買や問い合わせに至るまでの心理的な変化を把握できるためです。

| 検索段階 | キーワードの特徴 | 対策内容 |

|---|---|---|

| 認知段階 | 概念的・抽象的 | 教育的コンテンツの提供 |

| 比較検討段階 | 具体的・比較要素を含む | 詳細な比較情報の提供 |

| 決定段階 | 行動を伴う表現 | 明確なCTAの設置 |

各段階に適したコンテンツを用意することで、ユーザーの購買プロセス全体をサポートし、最終的な成果につなげることができます。特に、比較検討段階での再検索キーワードを適切に捉えることで、競合他社との差別化を図ることが可能になります。

長期的な競争優位性の構築

再検索キーワードの戦略的活用は、長期的な競争優位性の構築にも寄与します。一度包括的なコンテンツを作成すれば、関連する多数のキーワードで継続的にトラフィックを獲得できるためです。

また、ユーザーの検索パターンの変化を継続的に分析することで、トレンドの変化や新しいニーズの発生を早期に察知できます。これにより、競合他社に先駆けて新しいコンテンツを提供し、市場での優位性を維持することが可能になります。

さらに、再検索キーワードの分析から得られるインサイトは、新商品の開発やサービス改善のヒントにもなります。ユーザーが何度も検索を繰り返すということは、既存の解決策に満足していないことを示しているからです。

再検索キーワードの活用は、単なるSEO対策を超えて、ビジネス全体の成長に貢献する強力な戦略になります。

バクヤスAI 記事代行では、

高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

効果的な再検索キーワードの見つけ方

検索ボリュームと関連性の分析手法

再検索キーワードの発見において最初に行うべきは、メインキーワードに関連する検索ボリュームの分析です。検索ボリュームが段階的に変化するキーワード群は、ユーザーの検索プロセスを反映している可能性が高いです。

具体的な分析手順として、まずメインキーワードの検索ボリュームを確認し、その後関連キーワードの検索ボリュームと比較します。メインキーワードよりも検索ボリュームが少ないものの、明確な関連性を持つキーワードが再検索キーワードの候補となります。

また、季節変動や時系列での変化も重要な分析要素です。特定の時期に検索ボリュームが増加するキーワードは、そのタイミングでの再検索需要を示している可能性があります。

競合サイト分析による発見方法

競合サイトの分析は、再検索キーワード発見の有効な手法の一つです。同業界の成功しているWebサイトがどのようなキーワードで流入を獲得しているかを分析することで、見落としていた再検索キーワードを発見できます。

競合分析を行う際の重要なポイントを整理したチェックリストをご紹介します。

競合サイト分析のチェックポイント

- 競合サイトの主要流入キーワードの特定

- 自社サイトでカバーしていないキーワードの抽出

- 競合サイトのコンテンツ構成の分析

- キーワードの難易度と機会の評価

- 競合サイトの更新頻度とコンテンツ戦略の把握

これらの分析を通じて、市場全体での再検索パターンを把握し、自社のキーワード戦略に活用することができます。

ユーザー行動データの活用方法

自社のWebサイトに蓄積されたユーザー行動データは、再検索キーワード発見の宝庫です。Google AnalyticsやGoogle Search Consoleなどのツールから得られるデータを詳細に分析することで、ユーザーの実際の検索パターンを把握できます。

特に注目すべきは、サイト内検索のキーワードや、複数ページを訪問するユーザーの行動パターンです。これらのデータは、ユーザーが求める情報と実際に提供している情報のギャップを示しており、再検索キーワードの有力な候補となります。

| データソース | 分析内容 | 活用方法 |

|---|---|---|

| Google Analytics | 流入キーワードとページ遷移 | 関連コンテンツの企画 |

| Search Console | 表示回数とクリック率 | タイトル・メタディスクリプション改善 |

| サイト内検索 | 未解決のユーザーニーズ | 新規コンテンツの制作 |

これらのデータを継続的に監視し、パターンを見つけることで、再検索キーワードの傾向を把握できます。特に、直帰率が高いページに流入しているキーワードは、ユーザーの期待と実際のコンテンツにミスマッチが生じている可能性があり、再検索の起点となっている可能性が高いです。

ソーシャルメディアでのトレンド調査

ソーシャルメディアは、リアルタイムでのユーザーの関心やトレンドを把握できる貴重な情報源です。Twitter、Facebook、Instagram、YouTubeなどのプラットフォームでの議論や質問は、再検索キーワードのヒントを提供してくれます。

ソーシャルメディア分析では、ハッシュタグの使用パターン、よくある質問、ユーザー間での議論の内容などに注目します。これらの情報から、検索エンジンでは表面化していないニーズを発見できることがあります。

また、インフルエンサーや専門家が使用している表現や用語も、将来的に再検索キーワードとなる可能性があります。トレンドの先行指標として活用することで、競合他社に先駆けてコンテンツを準備することができます。

効果的な再検索キーワードの発見は、データ分析と人間らしい洞察の組み合わせが鍵となります。様々な角度からアプローチすることで、価値あるキーワードを見つけることができますよ。

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。

親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

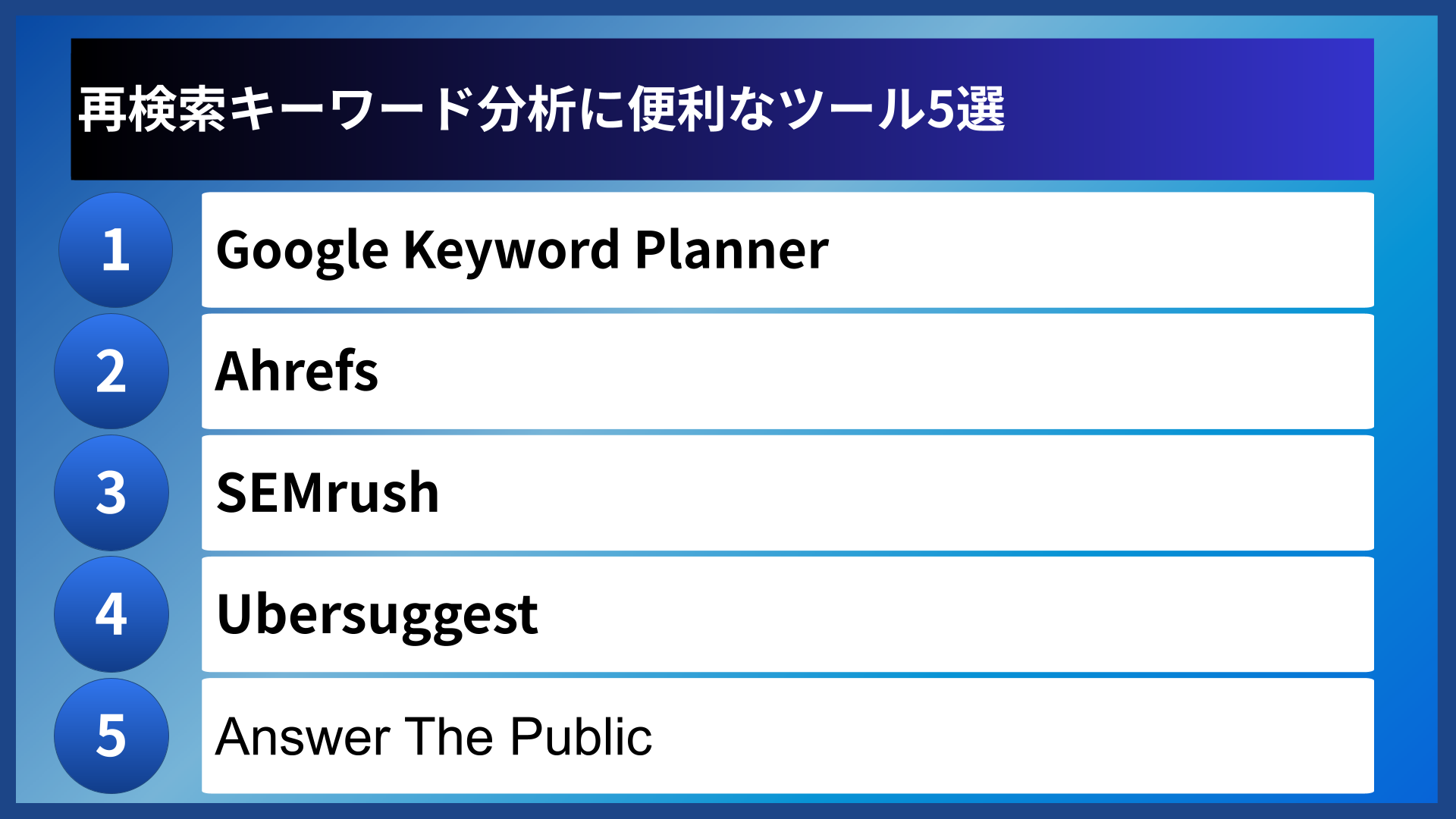

再検索キーワード分析に便利なツール5選

Google Keyword Planner

Google Keyword Plannerは、Google広告の一部として提供されている無料のキーワード研究ツールです。最大の強みは、Googleの実際の検索データに基づいた正確な情報を提供できることです。

再検索キーワード分析における活用方法として、メインキーワードを入力することで関連キーワード候補を大量に取得できます。これらの候補の中から、検索ボリュームや競合度を参考に、再検索の可能性が高いキーワードを特定できます。

また、地域別や言語別の検索データも取得できるため、ターゲット市場に特化した分析も可能です。季節変動の確認機能も充実しており、時期による再検索パターンの変化も把握できます。

ただし、詳細な検索ボリュームデータを取得するためには、Google広告での一定の運用実績が必要な場合があることに注意が必要です。

Ahrefs

Ahrefsは、SEO専門家から高い評価を受けている有料のSEOツールです。膨大なキーワードデータベースと高度な分析機能を備えており、再検索キーワードの発見に非常に有効です。

特に優れているのは、「キーワードエクスプローラー」機能です。一つのキーワードから関連する数千のキーワード候補を生成し、それぞれの検索ボリューム、キーワード難易度、クリック率などの詳細データを提供します。

| 機能 | 再検索分析での活用法 | 特徴 |

|---|---|---|

| Keywords Explorer | 関連キーワードの大量取得 | 高精度な検索ボリュームデータ |

| Content Gap | 競合との差分分析 | 未対応キーワードの発見 |

| Organic Keywords | 競合流入キーワード分析 | 実際の順位データ付き |

Content Gap機能では、競合サイトがランキングしているが自社サイトではカバーしていないキーワードを特定できるため、再検索キーワードの機会発見に特に有効です。

SEMrush

SEMrushは、キーワード研究、競合分析、コンテンツマーケティングを包括的にサポートするツールです。再検索キーワード分析においては、特にキーワードマジックツールが強力な機能を提供します。

このツールの特徴は、キーワードを意味的にグループ化できることです。関連するキーワードを自動的に分類することで、ユーザーの検索プロセス全体を俯瞰的に把握できます。

また、「Keyword Overview」機能では、特定キーワードの検索トレンドの変化を詳細に分析できます。これにより、再検索パターンの時系列変化を把握し、将来のトレンド予測も可能になります。

さらに、Google広告やGoogle Search Consoleとの連携機能も充実しており、実際の広告パフォーマンスと検索順位データを組み合わせた包括的な分析が可能です。

Ubersuggest

Ubersuggestは、Neil Patel氏が開発したSEOツールで、使いやすさと手頃な価格が特徴です。無料版でも基本的なキーワード分析が可能で、再検索キーワードの発見に適しています。

キーワード提案機能では、一つのキーワードから数百の関連キーワードを生成し、それぞれの検索ボリューム、SEO難易度、クリック単価などのデータを提供します。特に、「関連キーワード」セクションでは、ユーザーが実際に検索している組み合わせを確認できます。

また、コンテンツアイデア機能も再検索キーワード分析に有効です。特定のキーワードに関連する人気コンテンツを分析し、そこから再検索の可能性があるトピックを発見できます。

Answer The Public

Answer The Publicは、ユーザーの質問形式の検索クエリに特化したツールです。再検索キーワード分析においては、ユーザーの疑問や関心を深く理解するために非常に有効です。

このツールの最大の特徴は、5W1H(Who、What、When、Where、Why、How)の形式でキーワード候補を整理して表示することです。これにより、ユーザーが抱える具体的な疑問を把握でき、それらが再検索の起点となる可能性を評価できます。

視覚的にも理解しやすいサーチクラウド形式での表示により、関連キーワード間の関係性を直感的に把握できます。無料版でも多くの機能が利用でき、初心者にも扱いやすいツールです。

これらのツールを効果的に活用するためのポイントをまとめたチェックリストをご紹介します。

ツール活用の効果を最大化するポイント

- 複数ツールの結果を組み合わせて分析する

- 定期的にデータを更新し、トレンドの変化を追跡する

- 量的データと質的洞察を組み合わせる

- ターゲットユーザーの特性を考慮してキーワードを選定する

各ツールには得意分野があるため、目的に応じて使い分けることで、より効果的な再検索キーワード分析が可能になります。

適切なツールを組み合わせることで、再検索キーワード分析の精度と効率が大幅に向上します。まずは無料ツールから始めて、必要に応じて有料ツールも検討してみてください!

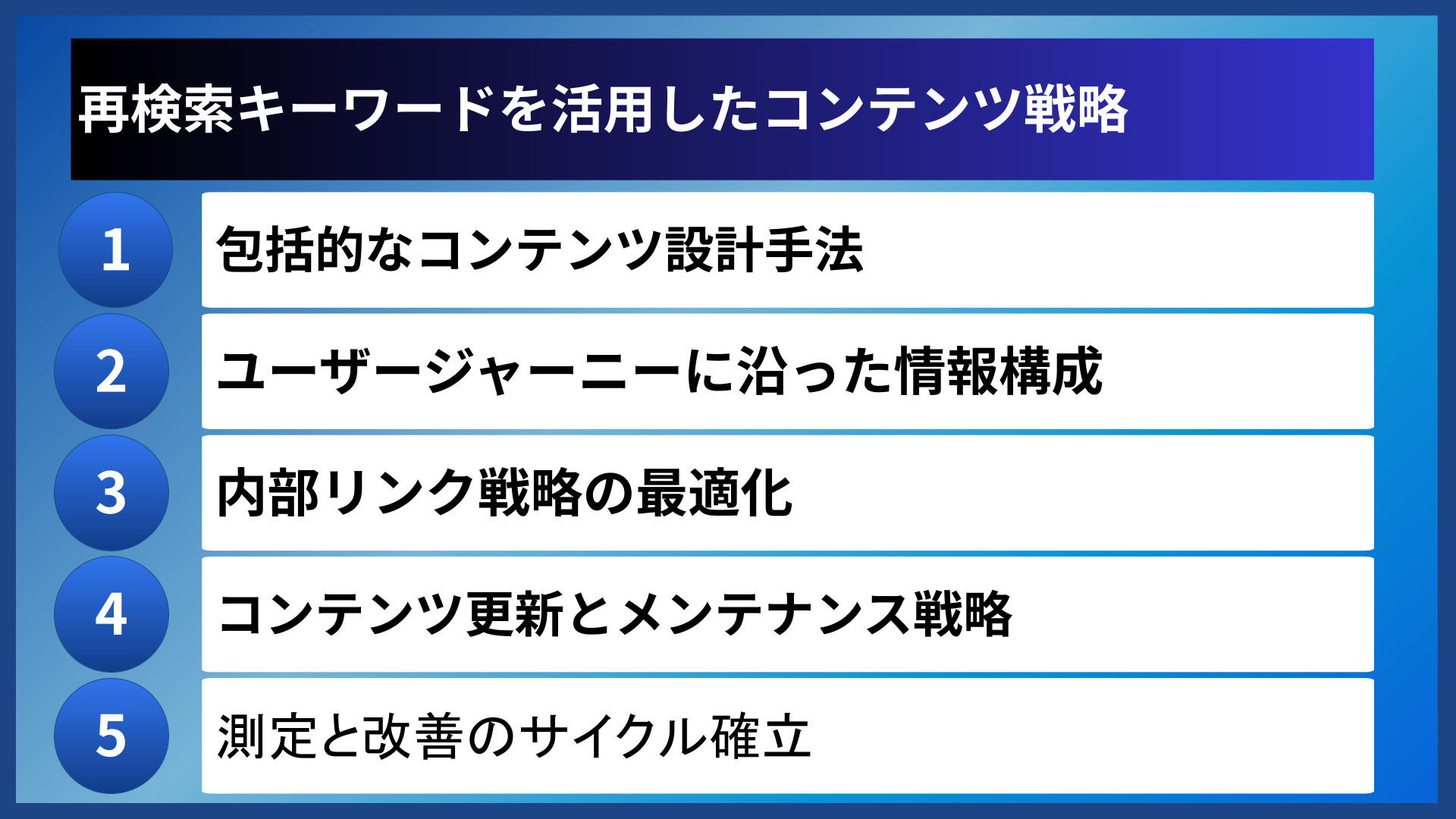

再検索キーワードを活用したコンテンツ戦略

包括的なコンテンツ設計手法

包括的なコンテンツを設計する際の最も重要な要素は、メインキーワードを中心とした関連キーワード群の体系的な整理です。単一のページで複数の検索意図に対応できるよう、情報の階層化と論理的な構成を心がけることが重要です。

効果的なコンテンツ設計のプロセスは、まず対象となるキーワード群の検索意図を分類し、それぞれの意図に対する最適な回答を準備することから始まります。その後、これらの回答を自然な流れで組み込める構成を設計します。

具体的な設計手順として、トピッククラスターの概念を活用することが有効です。メインとなる柱ページを中心に、関連する再検索キーワードに対応したサポートページを作成し、適切な内部リンクで結びつけます。

ユーザージャーニーに沿った情報構成

再検索キーワードを活用したコンテンツでは、ユーザーの学習プロセスや意思決定プロセスに沿った情報提供が不可欠です。情報収集から最終的な行動までの各段階で、ユーザーが必要とする情報を適切なタイミングで提供します。

| ジャーニー段階 | ユーザーの状態 | 提供すべき情報 |

|---|---|---|

| 問題認識 | 漠然とした課題を感じている | 問題の明確化と基礎知識 |

| 情報収集 | 解決方法を探している | 複数の解決策の紹介 |

| 比較検討 | 具体的な選択肢を比較中 | 詳細な比較情報と判断基準 |

| 決定 | 行動を起こす準備ができている | 具体的な手順と次のステップ |

このような段階的な情報提供により、ユーザーは一つのコンテンツで必要な情報を段階的に獲得でき、再検索の必要性を大幅に削減できます。

内部リンク戦略の最適化

再検索キーワードを活用したコンテンツ戦略において、内部リンクの戦略的な活用は極めて重要です。関連する再検索キーワードに対応したページ間を適切にリンクすることで、ユーザーの探索をサポートし、サイト全体での情報提供を強化できます。

効果的な内部リンク戦略のポイントは以下の通りです。まず、ユーザーの自然な情報探索の流れを考慮したリンク設計を行います。次に、関連性の高いコンテンツ間でのリンクを優先し、ユーザーが求める情報に効率的に辿り着けるようにします。

また、アンカーテキストには関連キーワードを自然に含めることで、検索エンジンにとってもコンテンツの関連性を明確に示すことができます。適切な内部リンク戦略により、個々のページの検索順位向上だけでなく、サイト全体の権威性向上も期待できます。

コンテンツ更新とメンテナンス戦略

再検索キーワードは時間の経過とともに変化するため、継続的なコンテンツ更新とメンテナンスが必要です。定期的な分析と改善により、常に最新のユーザーニーズに対応できるコンテンツを維持します。

効果的なメンテナンス戦略の実施要項をチェックリストとしてまとめました。

コンテンツメンテナンスの重要ポイント

- 月次での検索ボリューム変化の確認

- 新しい関連キーワードの調査と追加

- 古い情報の更新と正確性の確認

- ユーザーフィードバックの収集と反映

- 競合サイトの動向監視

これらの活動を継続的に実施することで、長期的な検索エンジン最適化効果を維持し、ユーザーにとって価値あるコンテンツを提供し続けることができます。

測定と改善のサイクル確立

再検索キーワード戦略の成功には、適切な測定指標の設定と継続的な改善サイクルの確立が不可欠です。単純なページビューや検索順位だけでなく、ユーザーの行動パターンや満足度を総合的に評価する必要があります。

重要な測定指標には、平均セッション時間、直帰率、ページ間の移動パターン、コンバージョン率などがあります。これらの指標を組み合わせることで、再検索キーワード戦略の効果を多角的に評価できます。

改善サイクルでは、データ分析から得られた洞察を基に、コンテンツの修正や新規作成を行います。また、ユーザーフィードバックを積極的に収集し、定量データだけでは把握できないニーズの変化も捉えることが重要です。

再検索キーワードを活用したコンテンツ戦略は、継続的な分析と改善によって真の価値を発揮します。ユーザーの立場に立ったコンテンツ作りを心がけていきましょう。

よくある質問

再検索キーワードに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。これらの情報を参考に、より効果的な活用を目指してください。

- 再検索キーワードとロングテールキーワードの違いは何ですか?

-

再検索キーワードは、ユーザーが初回検索後に再度検索する際に使用するキーワードを指します。一方、ロングテールキーワードは、検索ボリュームは少ないものの具体性が高く、コンバージョン率の高いキーワードを指します。再検索キーワードの中にロングテールキーワードが含まれることもありますが、概念としては異なるものです。

- 再検索キーワード分析にはどのくらいの期間が必要ですか?

-

基本的な再検索キーワードの特定は1-2週間程度で可能ですが、効果的な分析には最低1ヶ月程度の期間を要します。季節変動やトレンドの変化を考慮すると、3-6ヶ月間の継続的な観察が推奨されます。また、分析結果を基にしたコンテンツ作成と効果測定を含めると、全体的なサイクルは3-6ヶ月が一般的です。

- 小規模なWebサイトでも再検索キーワード戦略は有効ですか?

-

はい、小規模なWebサイトでも再検索キーワード戦略は非常に有効です。むしろ、リソースが限られている小規模サイトこそ、効率的なキーワード戦略が重要になります。無料ツールを活用した基本的な分析から始め、段階的に戦略を発展させることで、大きな効果を期待できます。特に、ニッチな分野では競合が少ないため、適切な再検索キーワード戦略により大きな成果を上げることができます。

これらの質問と回答が、再検索キーワードの理解と活用に役立つことを願います。さらに詳しい情報が必要な場合は、専門的な分析ツールの導入や専門家への相談も検討してください。

まとめ

再検索キーワードは、現代のSEO戦略において無視できない重要な要素です。ユーザーの検索行動が複雑化する中で、単一キーワードだけでなく、検索プロセス全体を理解することが成功の鍵となります。

効果的な再検索キーワード戦略の実施により、検索エンジンからの評価向上だけでなく、ユーザーエクスペリエンスの大幅な改善とコンバージョン率の向上を実現できます。適切なツールを活用した分析と、ユーザージャーニーに沿ったコンテンツ作成により、競合他社との差別化を図ることが可能です。

継続的な分析と改善を通じて、変化するユーザーニーズに対応し続けることで、長期的な成果を獲得できるでしょう。まずは基本的な分析から始め、段階的に戦略を発展させることをおすすめします。