- サブディレクトリの基本構造とSEO効果の仕組み

サブディレクトリ(example.com/blog/)は、サブドメインとは異なり同一サイト内のコンテンツとして検索エンジンに認識され、メインドメインの権威性を活用しながらコンテンツを論理的に整理できる重要な構造です。

- サブディレクトリ設定のメリットとデメリット

ドメインパワーの継承やコンテンツ管理の効率化などのメリットがある一方で、低品質コンテンツによるメインサイトへの影響リスクや管理の複雑化といったデメリットも存在するため、慎重な設計が必要です。

- 効果的なサブディレクトリの設定方法と運用のポイント

コンテンツの論理的な分類、短くわかりやすいURL命名規則、適切な内部リンク構造の最適化、そして3階層程度までの階層設計により、SEO効果を最大化できる持続可能なサイト構造を構築できます。

Webサイトの構造を決める際、サブディレクトリの設定は重要な要素の一つです。しかし、サブディレクトリがSEOに与える影響について正確に理解している方は多くないかもしれません。サブディレクトリは、適切に設定することで検索エンジンの評価を高め、サイト全体の検索順位向上に貢献します。一方で、誤った使い方をすると逆効果になる場合もあります。この記事では、サブディレクトリの基本的な仕組みから、SEOへの具体的な効果、正しい設定方法まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。これらの知識を身につけることで、より効果的なWebサイト運営が可能になるでしょう。

サブディレクトリとは何か

サブディレクトリとサブドメインの違い

サブディレクトリとよく混同されるのがサブドメインです。サブディレクトリが「example.com/blog/」の形式であるのに対し、サブドメインは「blog.example.com」という形式になります。この違いは単なる表記の違いではなく、SEOやサイト管理において重要な意味を持ちます。

検索エンジンは、サブディレクトリを同一サイト内のコンテンツとして認識する傾向が強い一方、サブドメインは別のサイトとして扱われることがあります。これにより、ドメインパワーの継承やサイト全体の評価に違いが生まれます。

一般的なサブディレクトリの使用例

多くのWebサイトでは、コンテンツの種類や目的に応じてサブディレクトリを設定しています。代表的な例として、ブログセクションの「/blog/」、製品紹介ページの「/products/」、会社情報の「/about/」などが挙げられます。

| サブディレクトリ | 用途 | コンテンツ例 |

|---|---|---|

| /blog/ | ブログ記事 | ニュース、コラム、お役立ち情報 |

| /products/ | 商品・サービス紹介 | 商品詳細、価格情報、スペック |

| /support/ | サポート情報 | FAQ、マニュアル、お問い合わせ |

| /news/ | お知らせ | プレスリリース、更新情報 |

サブディレクトリの技術的な仕組み

技術的な観点から見ると、サブディレクトリはWebサーバー上のディレクトリ構造と対応しています。ただし、必ずしも物理的なフォルダ構造と一致する必要はなく、URL書き換え機能を使用して論理的な構造を作ることも可能です。

現代のコンテンツ管理システム(CMS)では、データベースに保存されたコンテンツを動的に表示するため、サブディレクトリ構造も柔軟に設定できます。これにより、サイトの成長や変化に合わせて構造を調整することが可能になっています。

サブディレクトリは、サイトの整理整頓に欠かせない機能なんですね。まずは基本的な仕組みを理解することが大切です。

サブディレクトリのSEO効果

検索エンジンによるサイト構造の理解向上

検索エンジンのクローラーは、サブディレクトリ構造を手がかりにしてサイトの内容を理解します。明確に分類されたサブディレクトリは、クローラーがコンテンツの関連性や重要度を判断する際の重要な指標となります。

例えば、「/seo/」というサブディレクトリ内にSEO関連のコンテンツをまとめることで、検索エンジンはそのセクションがSEOに関する専門的な情報を扱っていることを容易に理解できます。この理解により、関連する検索クエリに対してより適切にコンテンツがマッチングされる可能性が高まります。

内部リンクの効果最大化

サブディレクトリを適切に設定することで、内部リンクの効果を最大化できます。同一サブディレクトリ内のページ間でのリンクは、関連性の高いコンテンツ同士の結び付きとして評価されやすくなります。

さらに、サブディレクトリ間でのリンクも戦略的に活用できます。メインページから各サブディレクトリへのリンク、そして関連するサブディレクトリ間でのクロスリンクを適切に設置することで、サイト全体のリンク構造を強化できます。

ユーザビリティの向上とSEOへの影響

サブディレクトリによる整理されたサイト構造は、ユーザビリティの向上に直結します。ユーザーが目的の情報に素早くアクセスできる構造は、滞在時間の延長や直帰率の改善につながり、これらは重要なSEO指標となります。

また、明確なURLパスは、ユーザーが現在どのセクションにいるかを一目で理解できるため、サイト内での迷いを減らします。これにより、ページビュー数の増加や、より深いコンテンツへの到達率向上が期待できます。

サブディレクトリ設定時の重要チェックポイント

- コンテンツの種類に応じた論理的な分類になっているか

- URLが分かりやすく直感的か

- 各サブディレクトリ内のコンテンツ量は十分か

- 内部リンク構造は適切に設計されているか

サブディレクトリの効果は本当に大きいんですよ!適切な設定でサイト全体のSEO効果を底上げできます。

バクヤスAI 記事代行では、

高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

サブディレクトリ設定のメリット

ドメインパワーの効果的な活用

サブディレクトリの最大のメリットは、メインドメインの権威性を活用できることです。長期間運営されているドメインが持つ信頼性や評価を、新しく作成するコンテンツにも適用できます。これは、新規ドメインでサイトを立ち上げる場合と比較して、大きなアドバンテージとなります。

特に、既に検索エンジンからの評価が確立されているドメインの場合、サブディレクトリ内のページも比較的短期間でインデックスされ、検索結果に表示される可能性が高くなります。これにより、新しいコンテンツでも早期に検索流入を獲得できる傾向があります。

コンテンツ管理の効率化

サブディレクトリによる分類は、コンテンツ管理を大幅に効率化します。関連するページをグループ化することで、更新作業や品質管理が容易になります。特に大規模なサイトにおいては、この管理効率の向上は運営コストの削減に直結します。

| 管理項目 | サブディレクトリ使用時 | フラット構造時 |

|---|---|---|

| コンテンツ更新 | 関連ページを一括で確認可能 | 個別に確認が必要 |

| 品質管理 | カテゴリ別に統一基準で管理 | 全ページを個別に管理 |

| アクセス解析 | セクション別の分析が容易 | ページ個別の分析が中心 |

サイト拡張性の確保

サブディレクトリ構造は、将来的なサイト拡張に対する柔軟性を提供します。新しいコンテンツカテゴリを追加する際も、既存の構造を維持しながら自然に拡張できます。

例えば、最初は商品紹介のみだったサイトに、後からブログやサポートセクションを追加する場合でも、サブディレクトリ構造なら混乱なく統合できます。この拡張性は、ビジネスの成長に合わせてWebサイトも成長させていく上で重要な要素です。

検索結果での視認性向上

適切に設定されたサブディレクトリは、検索結果での視認性も向上させます。URLに含まれるディレクトリ名が、そのページの内容を示すキーワードになることで、ユーザーはクリック前にページの内容をある程度予測できます。

また、サイトリンクと呼ばれる検索結果の拡張表示においても、サブディレクトリ構造が有効に働きます。主要なサブディレクトリが個別にリンクとして表示されることで、検索結果画面での占有面積が増加し、クリック率の向上に寄与します。

サブディレクトリ設定で得られる主要なメリット

- 既存ドメインの評価を新コンテンツに活用

- コンテンツ管理の効率化と一元化

- 将来的なサイト拡張への対応力

- 検索結果での視認性とクリック率向上

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。

親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

サブディレクトリ設定のデメリット

メインサイトへの影響リスク

サブディレクトリ内のコンテンツに問題が発生した場合、メインサイト全体に影響を与えるリスクがあります。例えば、低品質なコンテンツが大量にサブディレクトリ内に存在すると、ドメイン全体の評価が下がる可能性があります。

また、サブディレクトリ内でのスパム行為や検索エンジンのガイドライン違反が発見された場合、ペナルティがサイト全体に適用される場合があります。これは、サブディレクトリがメインドメインと一体として評価されることの裏返しでもあります。

管理の複雑化

サブディレクトリが増加すると、サイト全体の管理が複雑になる傾向があります。特に複数の担当者が異なるサブディレクトリを管理する場合、品質の統一や更新頻度の調整が困難になることがあります。

| 管理課題 | 影響範囲 | 対策の必要性 |

|---|---|---|

| 品質管理 | サイト全体 | 統一ガイドラインの策定 |

| 更新頻度 | 各サブディレクトリ | 更新スケジュールの調整 |

| 技術的整合性 | サイト全体 | 定期的な技術監査 |

URL構造の制約

一度設定したサブディレクトリ構造は、後から変更することが困難な場合があります。特に検索エンジンにインデックスされ、外部からのリンクを獲得した後では、URL変更による検索順位への影響を慎重に検討する必要があります。

また、サブディレクトリの階層が深くなりすぎると、URLが長くなり、ユーザーにとって理解しにくくなる場合があります。検索エンジンも、過度に深い階層構造を好まない傾向があるため、適切な深さに制限することが重要です。

コンテンツの独立性の制限

サブディレクトリ内のコンテンツは、メインサイトと密接に関連付けられるため、完全に独立したブランディングや運営が困難になる場合があります。特に、メインサイトとは異なるターゲット層や市場を狙いたい場合、この制限が障害となる可能性があります。

さらに、サブディレクトリ内のコンテンツの成長が、メインサイトの方向性と合わなくなった場合の調整も複雑になります。このような状況を避けるためには、事前の戦略策定が重要になります。

デメリットもしっかり把握しておくことで、より安全で効果的なサブディレクトリ運用ができますね。

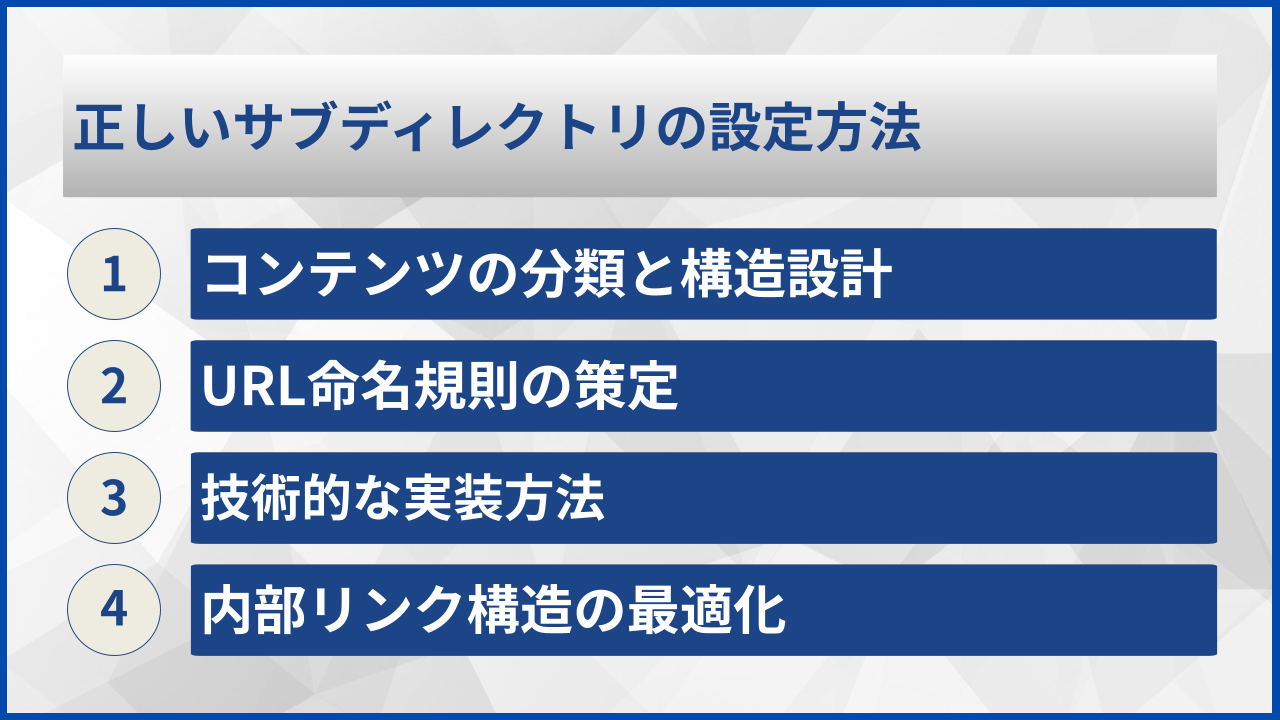

正しいサブディレクトリの設定方法

コンテンツの分類と構造設計

まず最初に、サイト内のコンテンツを論理的に分類することから始めます。コンテンツの種類、目的、ターゲット層などを基準に、自然で直感的な分類を心がけることが重要です。

分類の際は、将来的な拡張も考慮に入れる必要があります。現在のコンテンツ量だけでなく、今後追加予定のコンテンツも含めて構造を設計することで、一貫性のある成長可能なサイト構造を構築できます。

コンテンツ分類時の重要な観点

- ユーザーの行動パターンと期待値

- コンテンツの更新頻度と管理方法

- 検索キーワードとの関連性

- 競合サイトの構造分析結果

URL命名規則の策定

サブディレクトリのURL命名は、SEOとユーザビリティに大きな影響を与えます。短く、わかりやすく、検索キーワードを含んだ名前を選ぶことが基本原則です。日本語サイトの場合、英語での命名が推奨されますが、ユーザーが理解しやすい単語を選択することが重要です。

| 良い例 | 悪い例 | 理由 |

|---|---|---|

| /blog/ | /b123/ | 内容が明確で覚えやすい |

| /products/ | /shohin-shoukai/ | 国際的に通用する表記 |

| /support/ | /customer-support-center/ | 適切な長さで簡潔 |

技術的な実装方法

サブディレクトリの技術的な実装には、いくつかの方法があります。物理的なディレクトリ作成、URL書き換え機能の活用、CMSの機能使用など、サイトの技術基盤に応じて適切な方法を選択する必要があります。

WordPressなどのCMSを使用している場合、カテゴリー機能やカスタム投稿タイプを活用してサブディレクトリ構造を実現することが一般的です。この場合、パーマリンク設定で適切なURL構造を指定することが重要になります。

内部リンク構造の最適化

サブディレクトリ設定後は、内部リンク構造の最適化が必要です。メインページから各サブディレクトリへの適切なリンク配置、サブディレクトリ間でのクロスリンク、階層構造を反映したナビゲーションメニューの設計などを行います。

特に重要なのは、パンくずリストの実装です。ユーザーが現在位置を把握しやすくなるだけでなく、検索エンジンがサイト構造を理解するための重要な手がかりにもなります。

適切な設定手順を踏むことで、SEO効果の高いサブディレクトリを構築できるでしょう。

よくある質問

サブディレクトリのSEO効果について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。これらの情報を参考に、より効果的なサブディレクトリ活用を目指してください。

- サブディレクトリとサブドメイン、どちらがSEOに有効ですか?

-

一般的に、サブディレクトリの方がSEOに有効とされています。サブディレクトリはメインドメインの権威性を継承しやすく、検索エンジンが同一サイトとして認識するためです。ただし、完全に独立したコンテンツを運営する場合はサブドメインが適している場合もあります。

- サブディレクトリの階層はどの程度まで深くしても良いですか?

-

一般的には3階層程度までに留めることが推奨されています。過度に深い階層構造は、ユーザーにとって理解しにくく、検索エンジンのクロールにも負担をかける可能性があります。必要に応じて構造を見直し、よりフラットな設計を検討することが重要です。

- 既存のサイトにサブディレクトリを追加する際の注意点はありますか?

-

既存サイトへのサブディレクトリ追加時は、既存のURL構造への影響を慎重に検討する必要があります。リダイレクト設定の確認、内部リンクの更新、サイトマップの修正などを適切に行うことで、SEOへの悪影響を最小限に抑えられます。

- サブディレクトリ内のコンテンツ量はSEOに影響しますか?

-

はい、影響します。各サブディレクトリに十分な量の質の高いコンテンツがあることで、そのディレクトリ全体の権威性が向上します。逆に、コンテンツが少なすぎると、検索エンジンからの評価が下がる可能性があります。継続的なコンテンツ追加と質の維持が重要です。

これらの質問と回答を参考に、自社サイトに最適なサブディレクトリ戦略を検討してください。

まとめ

サブディレクトリは、適切に設定することで大きなSEO効果を生み出す重要な要素です。メインドメインの権威性を活用しながら、コンテンツを論理的に整理できることが最大の特徴となります。

ただし、設定時にはメリットだけでなくデメリットも十分に理解し、長期的な視点での設計が必要です。コンテンツの分類、URL命名規則、技術的実装、内部リンク最適化など、各ステップを丁寧に行うことで、SEO効果を最大化できます。

サブディレクトリの活用により、ユーザビリティの向上とSEO効果の両立を実現し、より成功するWebサイト運営を目指していきましょう。継続的な改善と最適化により、検索エンジンからの評価向上と、ユーザーにとって価値のあるサイト構築が可能になります。