- まとめ記事のSEO効果と3つのメリット

まとめ記事は複数の関連キーワードを自然に含むことができ、ロングテールキーワード対策に効果的です。さらに読者の滞在時間延長と被リンク獲得により、検索エンジンでの上位表示を狙いやすい特徴があります。

- 効果的なまとめ記事を作る7つの実践的なコツ

網羅性と専門性のバランス、比較表などの視覚的要素の活用、具体的な事例の盛り込み、定期的な更新、戦略的な内部リンク配置、読みやすい文章構成、コンバージョン導線設計の7つのコツを実践することで、SEO効果を最大化できます。

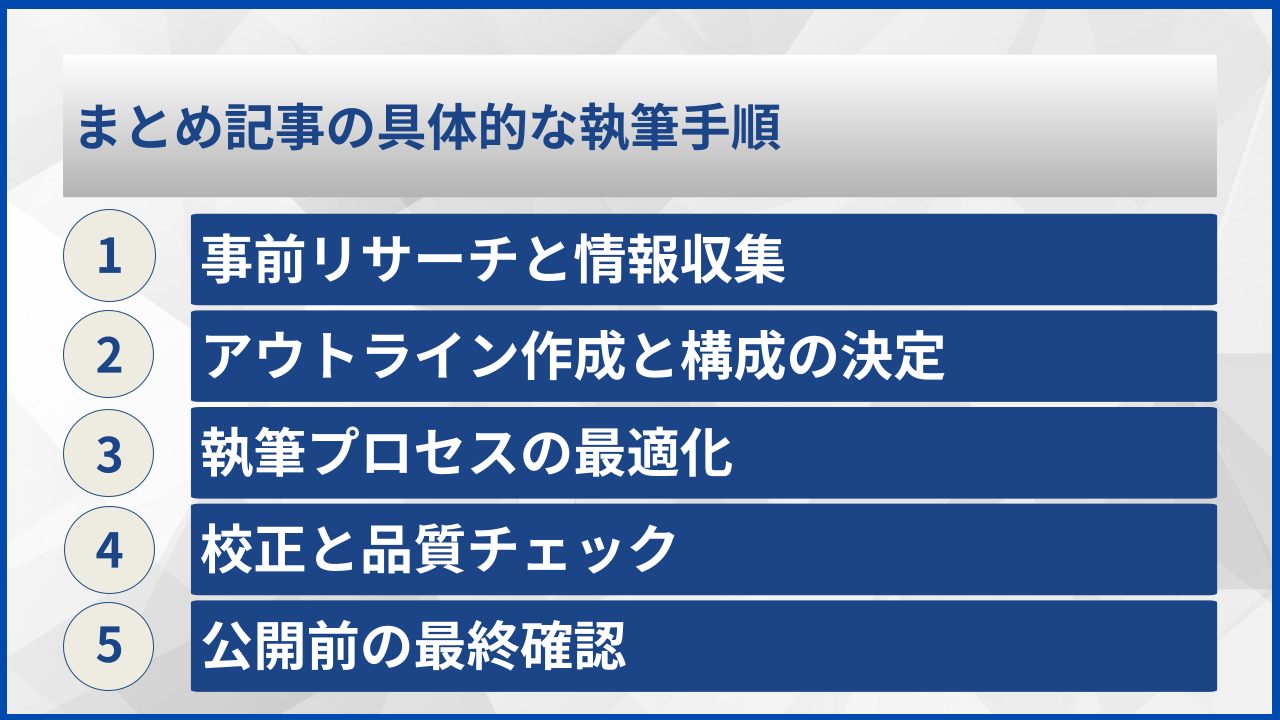

- 構成設計から公開までの具体的な執筆手順

事前リサーチと情報収集、アウトライン作成、段階的な執筆プロセス、校正と品質チェック、公開前の最終確認という5つのステップを踏むことで、読者の検索意図に的確に答える高品質なまとめ記事を作成できます。

まとめ記事は、複数の情報を整理して読者に価値提供する強力なコンテンツ形式です。適切に作成されたまとめ記事は、検索エンジンでの上位表示を狙いやすく、読者の滞在時間向上にも貢献します。しかし、単に情報を並べただけでは効果的なまとめ記事にはなりません。

本記事では、SEO効果を最大化するまとめ記事の作成方法を詳しく解説します。構成の考え方から具体的な執筆テクニックまで、実践的なノウハウを網羅的にご紹介します。これらの手法を身につけることで、検索上位を狙える高品質なまとめ記事を継続的に作成できるようになるでしょう。

まとめ記事とは?基本概念と特徴

まとめ記事の基本的な定義

まとめ記事は、散在する情報を一箇所に集約し、論理的な順序で整理したコンテンツです。読者が求める情報を網羅的に提供しながら、各項目の関連性を明確に示すことが重要です。効果的なまとめ記事では、情報の取捨選択と優先順位付けが適切に行われています。

また、まとめ記事には独自の視点や分析が含まれることが多く、単純なリンク集とは異なります。各項目に対する解説や評価を加えることで、読者にとってより価値の高いコンテンツになります。

まとめ記事が持つ独自の価値

まとめ記事の最大の価値は、情報収集の効率化にあります。読者は複数のサイトを巡回することなく、一つの記事で必要な情報を得ることができます。時間の節約と情報の信頼性確保を同時に実現できる点が、まとめ記事の大きな魅力です。

さらに、まとめ記事は比較検討の材料としても機能します。複数の選択肢を並列で提示することで、読者の意思決定をサポートする役割を果たします。これは商品紹介やサービス比較において特に重要な機能です。

効果的なまとめ記事の条件

効果的なまとめ記事には、明確な構造と論理的な流れが必要です。情報の重要度に応じた階層化と、読者の理解度に合わせた説明レベルの調整が求められます。

| 要素 | 重要度 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 網羅性 | 高 | テーマに関する主要な情報を漏れなく収集 |

| 構造化 | 高 | 論理的な順序での情報整理 |

| 独自性 | 中 | オリジナルの視点や分析の追加 |

| 更新性 | 中 | 最新情報への定期的な更新 |

まとめ記事は情報を整理するだけでなく、読者の課題解決をサポートする価値ある コンテンツなんです

まとめ記事のSEO効果とメリット

検索エンジンでの評価が高い理由

検索エンジンは、ユーザーの検索意図に的確に答えるコンテンツを高く評価します。まとめ記事は複数の関連キーワードを自然に含むことができ、幅広い検索クエリに対して関連性の高いコンテンツとして認識されやすい特徴があります。

また、まとめ記事は通常、他の記事よりもテキスト量が多く、滞在時間も長くなる傾向があります。これらの指標は検索エンジンにとって品質の高いコンテンツの証拠となり、ランキング向上に寄与します。

ロングテールキーワード対策への効果

まとめ記事は、メインキーワードに加えて多数の関連キーワードを含むことができます。一つの記事で複数のロングテールキーワードをターゲットにできるため、検索流入の機会を大幅に拡大できます。

特に、「〇〇 比較」「〇〇 おすすめ」「〇〇 まとめ」といった情報収集段階の検索クエリに対して高い適合性を示します。これらのキーワードは競合が比較的少なく、上位表示を狙いやすい特徴があります。

ユーザーエクスペリエンス向上効果

まとめ記事は読者の情報収集効率を向上させ、サイト内での滞在時間延長に貢献します。一つの記事で必要な情報を網羅的に提供することで、他のサイトへの離脱を防ぐ効果があります。

まとめ記事のSEO効果チェックリスト

- 複数の関連キーワードを自然に配置している

- 情報の網羅性が確保されている

- 構造化されたHTML要素を適切に使用している

- 読者の滞在時間を延ばす工夫がされている

被リンク獲得しやすさ

質の高いまとめ記事は、他のサイトから参考資料として引用されやすい特性があります。情報の信頼性と利便性が高いコンテンツは、自然な被リンクを獲得しやすく、ドメインオーソリティの向上に寄与します。

特に、業界のトレンドや統計データをまとめた記事は、ジャーナリストやブロガーから引用される可能性が高くなります。これは長期的なSEO効果をもたらす重要な要素です。

まとめ記事は一石二鳥どころか、SEO・UX・被リンク獲得と一石三鳥の効果が期待できるんです!

バクヤスAI 記事代行では、

高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

効果的なまとめ記事の構成設計

読者の検索意図を分析する方法

効果的なまとめ記事を作成するには、まず読者が何を求めているかを深く理解する必要があります。検索キーワードの背景にある真のニーズを把握することが、構成設計の出発点です。

検索意図の分析では、情報収集段階、比較検討段階、購入決定段階のどこに読者が位置するかを判断します。まとめ記事は主に情報収集段階の読者をターゲットとするため、幅広い情報提供と基礎知識の説明が重要になります。

情報の優先順位付けと階層化

収集した情報は、重要度と緊急度に基づいて優先順位を付ける必要があります。読者が最も知りたい情報を記事の前半に配置し、補足的な情報は後半に回すことで、読みやすさを向上させます。

| 優先度 | 配置位置 | 内容例 |

|---|---|---|

| 最重要 | 記事前半 | 基本概念、主要な選択肢 |

| 重要 | 記事中盤 | 詳細比較、具体的手順 |

| 補足 | 記事後半 | 追加情報、関連トピック |

論理的な記事構造の作り方

まとめ記事の構造は、読者の思考プロセスに沿って設計する必要があります。導入から結論まで自然な流れを作ることで、読者の理解度と満足度を向上させることができます。

効果的な構造では、各セクション間の関連性を明確にし、前のセクションの内容が次のセクションの理解を助けるように配置します。また、読者が途中で離脱しても、その時点までに必要な情報を得られるような構成にすることも重要です。

読者の行動パターンを考慮した設計

Web上での読者の行動パターンは、紙媒体とは大きく異なります。斜め読みやスキャンが主流であることを踏まえ、重要な情報を見つけやすくする工夫が必要です。

構成設計のチェックポイント

- 検索意図に対する明確な答えが冒頭にある

- 情報の重要度順に内容が配置されている

- 各セクション間の関連性が明確である

- 斜め読みしても要点が把握できる構造になっている

構成設計は記事の骨格部分。ここがしっかりしていれば、自然と読みやすい記事になりますよ

バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。

ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様

生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。

親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。

▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

まとめ記事作成の7つのコツ

高品質なまとめ記事を作成するには、実践的なテクニックが必要です。ここでは、SEO効果を最大化しながら読者満足度を高める7つの具体的なコツを詳しく解説します。

コツ1:網羅性と専門性のバランス

まとめ記事では、情報の網羅性と専門性のバランスが重要です。幅広い情報を提供しながらも、それぞれの項目について適切な深さで解説することが求められます。表面的な情報の羅列では読者の満足度は得られません。

専門性を保ちながら網羅性を実現するには、各項目に対して最低限必要な情報量を定義し、それを満たすよう意識的に内容を充実させる必要があります。また、読者のレベルに応じて説明の詳しさを調整することも大切です。

コツ2:比較表と視覚的要素の活用

複数の選択肢を比較するまとめ記事では、比較表の活用が効果的です。テキストだけでは伝わりにくい違いを、表形式で整理することで読者の理解を促進できます。

| 視覚的要素 | 効果 | 使用場面 |

|---|---|---|

| 比較表 | 情報の整理と比較の容易化 | 複数選択肢の特徴比較 |

| チェックリスト | 実行すべき項目の明確化 | 手順説明や確認項目 |

| 図解 | 複雑な概念の理解促進 | プロセスや関係性の説明 |

コツ3:具体的な事例と実践的な内容

抽象的な説明だけでは読者の理解が深まりません。具体的な事例や実践的な内容を盛り込むことで、記事の価値を大幅に向上させることができます。ただし、特定企業の事例を使用する際は、事実確認と許可取得が必要です。

実践的な内容としては、手順の詳細な説明、注意点の明示、よくある失敗例とその対策などが効果的です。読者が実際に行動を起こす際に役立つ情報を提供することで、記事の実用性が向上します。

コツ4:最新情報への定期的な更新

まとめ記事は情報の鮮度が重要です。古い情報が含まれていると、記事全体の信頼性が損なわれる可能性があります。定期的な更新スケジュールを設定し、最新の情報に基づいて内容を見直すことが必要です。

更新の際は、新しい情報の追加だけでなく、既存情報の正確性確認も行います。また、更新履歴を明記することで、読者に対する透明性を保つことができます。

コツ5:内部リンクの戦略的配置

まとめ記事は、サイト内の他の記事への橋渡し役として機能します。関連記事への内部リンクを戦略的に配置することで、読者の滞在時間延長とサイト全体のSEO効果向上が期待できます。

内部リンクは文脈に自然に溶け込む形で配置し、読者にとって価値のある関連情報へのナビゲーションとして機能させることが重要です。

コツ6:読みやすさを重視した文章構成

Web上での読みやすさには、文章の長さ、段落の区切り、見出しの使い方などが影響します。短い段落で区切り、適切に見出しを配置することで、読者の負担を軽減できます。

また、専門用語の使用は最小限に抑え、必要な場合は適切な説明を添えることで、幅広い読者層に対応できる記事になります。

コツ7:コンバージョンにつながる導線設計

まとめ記事は情報提供が主目的ですが、適切な導線設計により、読者の次のアクションを促すことも可能です。強引な誘導は避けつつ、自然な流れで関連サービスや詳細情報への案内を行います。

効果的な導線は、記事の価値を損なうことなく、読者の課題解決をさらに支援する形で提示されます。

7つのコツを全て実践するのは大変ですが、まずは3つから始めて徐々に全体のクオリティを上げていきましょう

まとめ記事の具体的な執筆手順

事前リサーチと情報収集

まとめ記事の品質は、事前のリサーチの質に大きく依存します。信頼できる情報源から正確なデータを収集し、複数の視点から情報を検証することが重要です。情報収集では、一次情報と二次情報を適切に区別し、可能な限り一次情報を重視します。

リサーチの段階では、競合記事の分析も欠かせません。既存の記事では不足している情報や、異なる切り口でのアプローチを見つけることで、独自性のある記事を作成できます。

アウトライン作成と構成の決定

収集した情報を基に、記事のアウトラインを作成します。この段階で、情報の優先順位付けと論理的な配置を決定し、読者にとって理解しやすい流れを構築します。

アウトライン作成時のチェックポイント

- 各セクションの目的が明確に設定されている

- 情報の重要度順に構成されている

- 読者の疑問に答える順序で配置されている

- 各セクション間の関連性が保たれている

執筆プロセスの最適化

実際の執筆では、一度に完璧な文章を書こうとせず、段階的に品質を向上させるアプローチが効果的です。最初は情報を整理し、次に文章の流れを調整し、最後に表現を磨くという手順で進めます。

執筆中は、読者の視点を常に意識し、専門用語の説明や具体例の追加を適切に行います。また、文章の長さや段落の区切りにも注意を払い、読みやすさを確保します。

校正と品質チェック

執筆完了後は、内容の正確性、文章の読みやすさ、SEO要素の最適化を総合的にチェックします。特に、事実確認は慎重に行い、不確かな情報には適切な注釈を付けます。

| チェック項目 | 確認内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| 事実確認 | データの正確性、情報の最新性 | 最高 |

| 文章品質 | 読みやすさ、論理的構成 | 高 |

| SEO最適化 | キーワード配置、メタ情報 | 高 |

| ユーザビリティ | 視覚的要素、ナビゲーション | 中 |

公開前の最終確認

公開前には、記事全体を通して読み、読者の立場から価値を感じられるかを最終確認します。また、関連記事への内部リンクや、必要に応じた外部リンクの設定も確認します。

技術的な側面では、モバイル表示の確認、ページ表示速度のチェック、HTMLの構文エラーがないかの確認も重要です。これらの要素は、SEO効果と読者体験の両方に影響します。

執筆は一発で完璧を目指すより、段階的に品質を上げていく方が効率的で良い結果が出ますよ

よくある質問

まとめ記事の作成に関して、多くの方から寄せられる疑問にお答えします。これらの回答を参考に、より効果的なまとめ記事を作成してください。

- まとめ記事の最適な文字数はどのくらいですか?

-

まとめ記事の最適な文字数は、テーマの複雑さと競合状況によって異なりますが、一般的には3,000〜8,000文字程度が効果的とされています。重要なのは文字数ではなく、読者の検索意図に十分に答えられる情報量を提供することです。短すぎると情報不足、長すぎると読者の負担になる可能性があるため、内容の質を重視して適切なボリュームに調整しましょう。

- 他サイトの情報をまとめる際の注意点は?

-

他サイトの情報をまとめる際は、著作権侵害にならないよう十分な注意が必要です。単純なコピー&ペーストは避け、情報を自分なりに整理・解釈して独自の価値を付加しましょう。引用する場合は適切な引用タグを使用し、出典を明記することが必須です。また、複数の情報源から情報を収集し、偏りのない客観的な内容にすることも重要です。

- まとめ記事の更新頻度はどの程度が適切ですか?

-

まとめ記事の更新頻度は、取り扱うテーマの変化速度によって決まります。技術系の内容なら月1回、一般的なビジネス情報なら3ヶ月に1回、比較的安定したテーマなら半年に1回程度の更新が目安です。重要なのは定期的なチェックを行い、古くなった情報があれば速やかに更新することです。更新履歴を記載することで、読者と検索エンジンの両方に対して情報の鮮度をアピールできます。

- まとめ記事で避けるべきコンテンツはありますか?

-

単純なリンク集や情報の羅列は避けるべきです。各項目に対する説明や分析がなければ、読者にとって価値の低いコンテンツになってしまいます。また、根拠のない主観的な評価や、特定の企業や製品を過度に推奨する内容も適切ではありません。情報の正確性が確認できない内容や、法的な問題を含む可能性のある情報も掲載すべきではありません。

これらの質問と回答を参考に、読者にとって価値の高いまとめ記事を作成してください。疑問が解決されない場合は、専門的な知識を持つ人に相談することをお勧めします。

まとめ

効果的なまとめ記事は、読者の情報収集効率を向上させながら、SEO効果も期待できる優れたコンテンツ形式です。適切な構成設計とコツを実践することで、検索上位を狙える高品質な記事を作成できます。

重要なのは、単なる情報の羅列ではなく、読者の検索意図に的確に答える価値ある内容を提供することです。定期的な更新と品質改善を継続することで、長期的なSEO効果を実現できるでしょう。

まとめ記事の作成には時間と労力が必要ですが、その投資に見合う効果を得ることができます。本記事で紹介した手法を参考に、ぜひ効果的なまとめ記事の作成に挑戦してください。